28/07/2008

Edgar Poe

Les Histoires extraordinaires.

par

Jules Barbey d’Aurévilly

Le Réveil, 1865

I

C’est le roi des Bohêmes ! Edgar Poe est bien le premier et le meilleur, à sa manière, de cette littérature effrénée et solitaire, sans tradition et sans ancêtres... prolem sine matre creatam, qui s’est timbrée elle-même de ce nom de Bohême qui lui restera comme sa punition ! Edgar Poe, le poète et le conteur américain, est à nos yeux le Bohême accompli, le Bohême élevé à sa plus haute puissance. Né dans ce tourbillon de poussière que l’on appelle, par une dérision de l’histoire, les États-Unis* ; revenu, après l’avoir quittée, dans cette auberge des nations, qui sera demain un coupe-gorge, et où, bon an mal an, tombent cinq cent mille drôles plus ou moins bâtards, plus ou moins chassés de leur pays, qu’ils menaçaient ou qu’ils ont troublé, Edgar Poe est certainement le plus beau produit littéraire de cette crème de l’écume du monde. Et c’était logique et justice que le plus fort de tous les Bohêmes contemporains naquît au sein de la Bohême du refuge et du sang-mêlé de toutes les révoltes !

C’est le roi des Bohêmes ! Edgar Poe est bien le premier et le meilleur, à sa manière, de cette littérature effrénée et solitaire, sans tradition et sans ancêtres... prolem sine matre creatam, qui s’est timbrée elle-même de ce nom de Bohême qui lui restera comme sa punition ! Edgar Poe, le poète et le conteur américain, est à nos yeux le Bohême accompli, le Bohême élevé à sa plus haute puissance. Né dans ce tourbillon de poussière que l’on appelle, par une dérision de l’histoire, les États-Unis* ; revenu, après l’avoir quittée, dans cette auberge des nations, qui sera demain un coupe-gorge, et où, bon an mal an, tombent cinq cent mille drôles plus ou moins bâtards, plus ou moins chassés de leur pays, qu’ils menaçaient ou qu’ils ont troublé, Edgar Poe est certainement le plus beau produit littéraire de cette crème de l’écume du monde. Et c’était logique et justice que le plus fort de tous les Bohêmes contemporains naquît au sein de la Bohême du refuge et du sang-mêlé de toutes les révoltes !

* Depuis que ceci est écrit, on a vu s’ils l’étaient. Les États-Unis ! On peut les appeler maintenant les États-Déchirés.

Individuel comme un Américain, n’ayant jamais vu que le moi par lequel il a péri, comme ils périront eux aussi, Edgar Poe fut. parmi ses compatriotes démocrates, le Bohême de l’esprit aristocratique. Dans le pays de la plus cynique utilité, il ne vit que la beauté, la beauté par elle-même, la beauté oisive, inféconde, l’art pour l’art. Rien ne peut se comparer à l’amour violent qu’il eut pour elle. M. Victor Hugo, traître à cet art pour l’art qui ne fut jamais pour lui qu’une religion de préface, et qui, en vieillissant, a livré sa Muse à de bien autres préoccupations ; M. Victor Hugo, même aux plus chaudes années de sa jeunesse, est bien tiède et bien transi dans son amour fanfaron de la forme et de la beauté, en comparaison d’Edgar Poe, de ce poëte et de cet inventeur qui a la frénésie patiente, quand il s’agit de donner à son œuvre le fini... qui est son seul infini, hélas ! A coup sûr, jamais les doctrines, ou plutôt l’absence de doctrines que nous combattons : l’égoïsme sensuel, orgueilleux et profond, l’immoralité par le fait, quand elle n’est pas dans la peinture et dans l’indécence du détail, le mépris réfléchi de tout enseignement, la recherche de l’émotion à outrance et à tout prix, et le pourlèchement presque bestial de la forme seule, n’ont eu dans aucun homme de notre temps, où que vous le preniez, une expression plus concentrée et plus éclatante à la fois que dans Edgar Poe et ses œuvres.

Étudier la Bohême sur cet homme, ses livres et ses procédés, c’est donc étudier la maladie sur le plus puissant organisme qu’elle ait ruiné en quelques jours. Que nous servirait de l’étudier sur quelque impuissant ou quelque noué ? Prenons-la où elle fit vraiment un ravage. Pour mieux montrer l’abjection de la Bohême littéraire, nous choisirons son plus beau cadavre. On verra plus nettement la cause de la ruine sur cette noble chose démolie. C’est là presque un deuil, en vérité, car Edgar Poe pouvait être quelque chose de grand et il ne sera qu’une chose curieuse. Il y a plus triste que le talent foudroyé, c’est le talent qui se fourvoie, et qui meurt de s’être fourvoyé.

II

Il était né poëte, Edgar Poe. Tels qu’ils sont, violemment manqués, mais portant la trace à toute page d’une force inouïe, les livres que la traduction de M. Baudelaire nous a fait connaître, ne permettent pas d’en douter. C’était, de nature, un vrai poëte, une incontestable supériorité d’imagination, faite pour aller ravir l’inspiration aux plus grandes sources ; mais il n’est pas bon que l’homme soit seul, a dit le saint Livre, et Poe, ce Byron-Bohême, vécut seul toute sa vie et mourut comme il avait vécu, — ivre et seul ! L’ivrognerie de ce malheureux était devenue le vice de sa solitude. Quoique marié (son biographe ne nous dit pas à quel autel) quoique marié à une femme qu’il aima, prétend-on, — mais nous savons trop comment aiment les poëtes, — la famille ne créa point autour de lui d’atmosphère préservatrice. Or, comme le talent, ne nous lassons point de le répéter, est toujours moulé par la vie et la réverbère, Edgar Poe, l’isolé, exploita pendant toute la sienne les abominables drames de l’isolement. Sous toutes les formes que l’art — cette comédie qu’on se joue à soi-même, — cherche à varier, mais qu’en définitive il ne varie point, Edgar Poe, l’auteur des Histoires extraordinaires, ne fut jamais, en tous ses ouvrages, que le paraboliste acharné de l’enfer qu’il avait dans le cœur, car l’Amérique n’était pour lui qu’un effroyable cauchemar spirituel, dont il sentait le vide et qui le tuait.

Au milieu des intérêts haletants de ce pays de la matière, Poe, ce Robinson de la poésie, perdu, naufragé dans ce vaste désert d’hommes, rêvait éveillé, tout en délibérant sur la dose d’opium à prendre pour avoir au moins de vrais rêves, d’honnêtes mensonges, une supportable irréalité ; et toute l’énergie de son talent, comme sa vie, s’absorba dans une analyse enragée, et qu’il recommençait toujours, des tortures de sa solitude. Évidemment, s’il avait été un autre homme, il aurait pu combler, avec des affections fortes ou des vertus domestiques, cette solitude qui a fait pis que de dévorer son génie, car elle l’a dépravé. Seulement, pour cela, il lui eût fallu le bénéfice et le soutien d’une éducation morale quelconque, et l’on se demande avec pitié ce que fut la sienne, à lui, le fils d’une actrice et de l’aventure, dans une société qui a trouvé, un beau matin, les Mormons, au fond de ses mœurs !

On se le demande, sans pouvoir y répondre. Le biographe d’Edgar Poe ne le dit pas et peut-être ne s’en soucie guère ; mais le silence de sa notice sur l’éducation morale, nécessaire même au génie pour qu’il soit vraiment le génie, genre d’éducation qui manqua sans doute à Edgar Poe ; et d’un autre côté, le peu de place que tiennent le cœur humain et ses sentiments dans l’ensemble des œuvres de ce singulier poëte et de ce singulier conteur, renseignent suffisamment, — n’est-il pas vrai ? — sur la moralité sensible ou réfléchie d’un homme qui, après tout, avec une organisation superbe, ne fut accessible qu’à des émotions inférieures, et dont la pensée, dans les plus compliquées de ses inventions, n’a jamais que deux mouvements convulsifs, — la curiosité et la peur.

III

Était-ce donc la peine d’avoir tant de facultés en puissance ? La curiosité et la peur ? Quoi ! dans ces Histoires extraordinaires, qui le sont bien moins par le fond des choses que par le procédé d’art du conteur, sur lequel nous reviendrons, et qui est, à la vérité, extraordinaire, il n’y a rien de plus élevé, de plus profond et de plus beau, en sentiment humain, que la curiosité et la peur, — ces deux choses vulgaires ! — La curiosité de l’incertain qui veut savoir et qui rôde toujours sur la limite de deux mondes, le naturel et le surnaturel, s’éloignant de l’un pour frapper incessamment à la porte de l’autre, qu’elle n’ouvrira jamais, car elle n’en a pas la clef ; et la peur, terreur blême de ce surnaturel qui attire, et qui effraye autant qu’il attire ; car, depuis Pascal peut-être, il n’y eut jamais de génie plus épouvanté, plus livré aux affres de l’effroi et à ses mortelles agonies, que le génie panique d’Edgar Poe !

Tel est le double caractère du talent, de l’homme et de l’œuvre que la traduction française, qui est très-bien faite, nous a mis à même de juger : la peur et ses transes, la curiosité et ses soifs, la peur et la curiosité du surnaturel dont on doute, et, pour l’expliquer, toutes les folies d’une époque et d’un pays matérialiste qui effraye autant qu’il attire. Tout cela est agité, orageux, terrible, presque fou, et peut faire passer un frisson sur la peau et sur l’âme, mais n’y entre pas, si l’on a une croyance solide, une foi religieuse, une certitude. Tout cela, — des contes d’ogre pour des enfants qui se croient des hommes, — n’a qu’une prise d’un moment sur l’imagination du lecteur, et manque, comme impression d’art, de profondeur et de vraie beauté. Ce n’est point là la peur, la peur cabrée, renversée, glacée de Pascal. La peur de Pascal ne déshonore point cet épouvanté sublime. Elle vient d’une grande chose, de la foi qui lui montre l’enfer à œil nu et de l’indignité sentie, qui lui dit qu’il y peut tomber, tandis que la peur d’Edgar Poe est la peur de l’enfant ou du lâche d’esprit, fasciné par ce que la mort, qui garde le secret de l’autre monde, quand la religion ne nous le dit pas, a d’inconnu, de ténébreux, de froid. C’est l’application du mot de Bacon : " les hommes ont peur de la mort comme les enfants ont peur de l’ombre. "

Cette peur des sens soulevés prend mille formes dans les Histoires de Poe ; mais soit qu’elle se traduise et se spécifie par l’horreur qu’il a d’être enterré vivant, ou par le désir immense de tomber, ou par quelque autre hallucination du même genre, c’est toujours la même peur nerveuse du matérialiste halluciné. Edgar Poe excelle à créer ces hallucinations, et il les savoure et les réfléchit, tout en en frémissant ou se pâmant d’effroi. Sans aucun doute, dans ce jeu bizarre où l’auteur devient de bonne foi, et, comme l’acteur, se fascine soi-même, il y a (et la Critique doit l’y voir) un naturel de poëte dramatique qui, tiré de toutes ces données, sujets habituels des contes d’Edgar Poe : le somnambulisme, le magnétisme, la métempsycose, — le déplacement et la transposition de la vie, — aurait pu être formidable. Mais il y a aussi, — il faut bien le dire, — le Perrault. Il y est caché au fond du grand poëte ; et parce qu’il y est, faute de sujets moraux et grands, faute d’idées, faute de grandes croyances, faute d’imposantes certitudes, on peut dire hardiment que c’est le Bohême qui l’y a mis !

IV

Ainsi, en plein cœur de son propre talent, pour le diminuer et le piquer de sa tache, voilà que nous rencontrons le Bohême, c’est-à-dire l’homme qui vit intellectuellement au hasard de sa pensée, de sa sensation ou de son rêve, comme il a vécu socialement dans cette cohue d’individualités solitaires, qui ressemble à un pénitentiaire immense, le pénitentiaire du travail et de l’égoïsme américain ! Edgar Poe, le fils de l’aventure et de l’aventure infortunée, est aussi le plus souvent un aventurier d’inventions malheureuses, quoiqu’il y ait quelques-uns de ses contes qui, le genre admis de cette littérature matérialiste et fébrile, semblent réussis. Au lieu de se placer au-dessus d’elles, comme les penseurs originaux, il pille les idées de son temps, et ce qu’il en flibuste ne méritait guère d’être flibusté. Doué de la force de cette race de puritains qui se sont abattus d’Angleterre comme une bande de cormorans affamés, ce qu’il prend aux préoccupations contemporaines ne vaut pas la force qu’il déploie pour se servir de ce qu’il a pris ; et ici nous arrivons à ce qui l’emporte, selon nous, dans Edgar Poe, sur les résultats obtenus de sa manière, — c’est-à-dire l’application de son procédé.

V

Et, en effet, l’originalité vraie d’Edgar Poe, ce qui lui gardera une place visible dans l’Histoire littéraire du dix-neuvième siècle, c’est le procédé qu’on retrouve partout dans ses œuvres ; aussi bien dans son roman d’Arthur Gordon Pym que dans ses Histoires extraordinaires, et qui fait du poëte et du conteur américain ce qu’il est, c’est-à-dire le plus énergique des artistes volontaires, la volonté la plus étonnamment acharnée, froidissant l’inspiration pour y ajouter. Ce procédé d’Edgar Poe est l’analyse, que jamais personne peut-être ne mania comme lui. Nous l’avons indiqué : maigre d’invention, exploitant seulement deux ou trois situations (pas plus !) de la même série excentrique, Poe fait son drame avec presque rien, et c’est tout.

Mais pour le faire, ce drame, pour grossir cet atome en le décomposant, il se sert d’une analyse inouïe et qu’il pousse à la fatigue suprême, à l’aide d’on ne sait quel prodigieux microscope, sur la pulpe même du cerveau. Positivement, le lecteur assiste à l’opération du chirurgien ; positivement il entend crier l’acier de l’instrument et sent les douleurs. Edgar Poe applique ce quelque chose, qu’on peut nommer l’impatience dans la curiosité, le procédé du travail en matière d’horlogerie. Il établit le tour du cadran de l’analyse sur le pivot de son mouvement interne. Il a une patience qui attaque les nerfs, une patience furieuse qui se met des freins à elle-même, et qui a dû sacrifier souvent tout un mois en simples préparatifs pour faire bouillir son public une heure. Machiavélique côté de son génie, qui touche ici à la rouerie profonde du jongleur, et où le poëte, le poëte, ce Spontané divin, expire dans les exhibitions affreuses du charlatan et du travailleur américain !

VI

Car il est Américain, quoi qu’il fasse, cet homme qui détestait l’Amérique, et que l’Amérique, mère de ses vices et de sa misère, a poussé au suicide contre elle. Fatalité de l’origine et de la race ! On n’efface jamais à son front sa nationalité ou sa naissance. Edgar Poe, le Bohême de génie, n’est après tout ni plus ni moins qu’un Américain, l’énergique produit et l’antithèse du monde américain des États-Unis ! Il y aurait quelque chose de plus à faire que ses Contes, ce serait sa propre analyse, mais pour cela, il faudrait son genre de talent... Quand on résume cette curieuse et excentrique individualité littéraire, ce fantastique, en ronde bosse, de la réalité cruelle, près duquel Hoffmann n’est que la silhouette vague de la fumée d’une pipe sur un mur de tabagie, il est évident qu’Edgar Poe a le spleen dans des proportions désespérées, et qu’il en décrit férocement les phases, la montre à la main, dans des romans qui sont son histoire.

Ce spleenétique colossal, en comparaison de qui lord Byron, ce beau lymphatique, ne nous apparaît plus que comme une vaporeuse petite maîtresse ; ce spleenétique colossal, malgré l’infiltration morbide de son regard d’aliéné, a les lucidités flegmatiques et transperçantes du condamné qui se sait sur son échafaud. Il n’a pas que le spleen de la vie, il a aussi celui de la mort ! Spirituellement parlant, la question de l’autre monde a toujours étrangement pesé sur cet homme de l’autre monde, comme nous disons géographiquement. Elle revient de toutes parts dans ses livres. Revanche de la pensée, cette force spirituelle contre l’immoralité fangeuse de la vie, ce fut sa grande anxiété, à cet Hamlet américain ! Ce fut la seule chose vraie de ces livres, construits comme des mensonges immenses ; la seule émotion dont il n’aurait pas trafiqué ! Tout le reste est voulu, arrangé, menti dans ses œuvres, qui ne sont probablement que les pamphlets de son esprit, des pamphlets atroces, des vengeances contre la vie. Il empoisonnait ses empoisonneurs.

Historiquement, il finit par s’empoisonner lui-même. Le suicide, un suicide préparé depuis longtemps, dit très-bien M. Baudelaire, un suicide, la mort bohême, finit la vie bohême d’Edgar Poe. " Un malin, dans les ténèbres du petit jour, raconte amèrement M. Baudelaire, un cadavre fut trouvé sur la voie, est-ce ainsi qu’il faut dire ? non, un corps vivant encore, mais que la mort avait marqué de sa royale estampille. Sur ce corps, dont on ignorait le nom, on ne trouva ni papier ni argent, et on le porta dans un hôpital. C’est là que Poe mourut, le 7 octobre 1849, à l’âge de trente-sept ans, vaincu par le delirium tremens, ce terrible visiteur qui avait déjà hanté son cerveau une ou deux fois... " Hélas ! une ou deux fois, ce n’est pas assez dire. Poe ne mourut pas seulement du delirium tremens, il en avait vécu ! Sa vie tout entière, à ce robuste et malade génie, fut, jusqu’à sa dernière heure, un délire et un tremblement !

VII

Cruelle et lamentable histoire ! Le traducteur qui l’a racontée dans la passion ou la pitié qu’il a pour son poëte, a fait de l’histoire et de cette mort d’Edgar Poe une accusation terrible, une imprécation contre l’Amérique toute entière ! C’est la vieille thèse, la thèse individuelle, et il faut bien le dire, puisque c’est la même chose, la thèse bohême contre les sociétés. Nous eussions de M. Baudelaire, d’une tête qui a parfois la froide lucidité de Poe, attendu une thèse plus virile.

Il pouvait être le frère de charité, l’ensevelisseur des restes d’un homme de génie, sans les jeter à la tête de tout un pays qui, en définitive, ne l’a point volontairement assassiné. Edgar Poe s’est chargé seul de cette besogne : il s’est assassiné lui-même... Moralement, l’Amérique et Edgar Poe se valent; ils n’ont point de reproche à se faire ; ils ont tous les deux le même mal, monstrueux et mortel dans l’un comme dans l’autre, le mal de l’individualité. Edgar Poe répond donc seul à l’histoire de sa destinée, et le poids qu’il porte devant elle ne peut être allégé par rien. Dieu lui avait donné des facultés singulièrement belles, puissantes et rares ; il n’en tira point le parti qu’il en eût pu tirer. Nous l’avons dit, il se fourvoya avec l’effort qui ferait monter un homme aux astres.

A nos yeux, à nous qui ne croyons pas que l’Art soit le but principal de la vie et que l’esthétique doive un jour gouverner le monde, ce n’est pas là une si grande perte qu’un homme de génie; mais nul n’est dispensé d’être une créature morale et bienfaisante, un homme du devoir social; c’est là une perte qu’on ne rachète point ! Or, Edgar Poe ne le fut pas. Pour lui donner force à l’être pourtant, Dieu, après le génie qui est aussi une lumière pour le cœur, lui avait donné des affections domestiques. Le Robinson de la poésie, dans son île d’Amérique, eut mieux que Vendredi, pour supporter et partager la vie. Il épousa une femme qui lui apporta en dot une mère*.Eh bien, cette dernière affection d’une mère, qui ne lui manqua jamais et qui lui survécut, ne l’arrêta point dans la consommation de ce long suicide par l’alcool qu’il accomplit sur sa personne. Voilà ce qui le rend plus coupable qu’un autre de cette Bohême sinistre et funèbre, dont, par la supériorité de ses facultés et de ses fautes, il est actuellement le roi !

* Mme Clemm, la belle-mère de Poe.

10:27 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)

27/07/2008

Qui est juif? par Gershom Scholem

Ce discours fut prononcé lors de la 81e convention de la Conférence Centrale des Rabbins américains, tenue à Jérusalem du 6 au 10 mars 1970. Il a été publié dans le Central Conference of American Rabbis Yearbook, 80 (1970), p. 134-139. La version en hébreu a été publiée dans Devarim bego, p. 591-598. La question " Qui est Juif ? " fit l’objet de débats houleux au parlement israélien les 9 et 10 février de la même année, sous le gouvernement de Mme Golda Meïr, qui aboutirent au vote d’un amendement de la loi du retour de 1950, définissant un juif comme " étant né de mère juive, ou converti au judaïsme et ne pratiquant pas une autre religion ", et renouvelant ainsi le statu quo d’un ancien accord politique entre Ben-Gourion et les partis religieux à la veille de la création de l’État d’Israël. Sur cette question de l’identité juive, Scholem est revenu dans son entretien avec Ehud Ben Ezer dans le volume Unease in Zion, p. 281-286 : " Le gouvernement [israélien] - écrit-il - n’est pas en droit de trancher par une loi une question qui relève du processus naturel d’évolution de la conscience historique du peuple, qui est au centre de la pensée sioniste et du conflit qui oppose ses deux courants antagonistes ; au centre de cette dialectique de la continuité et de la révolte, issue de sources inconnues et qui contribuent toutes deux à l’élaboration de notre identité collective. C’est une erreur fatale que de trancher aujourd’hui par une loi le cours d’un processus d’évolution de la conscience historique de la nation qui devrait pouvoir s’élaborer de lui-même. " (trad. fr. de Sionismes, p. 773 sq.) [Bibliographie 497].

Ce discours fut prononcé lors de la 81e convention de la Conférence Centrale des Rabbins américains, tenue à Jérusalem du 6 au 10 mars 1970. Il a été publié dans le Central Conference of American Rabbis Yearbook, 80 (1970), p. 134-139. La version en hébreu a été publiée dans Devarim bego, p. 591-598. La question " Qui est Juif ? " fit l’objet de débats houleux au parlement israélien les 9 et 10 février de la même année, sous le gouvernement de Mme Golda Meïr, qui aboutirent au vote d’un amendement de la loi du retour de 1950, définissant un juif comme " étant né de mère juive, ou converti au judaïsme et ne pratiquant pas une autre religion ", et renouvelant ainsi le statu quo d’un ancien accord politique entre Ben-Gourion et les partis religieux à la veille de la création de l’État d’Israël. Sur cette question de l’identité juive, Scholem est revenu dans son entretien avec Ehud Ben Ezer dans le volume Unease in Zion, p. 281-286 : " Le gouvernement [israélien] - écrit-il - n’est pas en droit de trancher par une loi une question qui relève du processus naturel d’évolution de la conscience historique du peuple, qui est au centre de la pensée sioniste et du conflit qui oppose ses deux courants antagonistes ; au centre de cette dialectique de la continuité et de la révolte, issue de sources inconnues et qui contribuent toutes deux à l’élaboration de notre identité collective. C’est une erreur fatale que de trancher aujourd’hui par une loi le cours d’un processus d’évolution de la conscience historique de la nation qui devrait pouvoir s’élaborer de lui-même. " (trad. fr. de Sionismes, p. 773 sq.) [Bibliographie 497].

En abordant la question : " Qui est Juif ? ", je ne m’exprimerai pas en tant qu’homme d’État ou en tant que politicien. Je ne suis ni juriste, ni rabbin. Je parle en tant qu’historien. Et je pense qu’il ne s’agit pas seulement d’une question strictement philosophique, mais d’une question historique ou, si vous préférez, historio-sophique. Je parle en tant que Juif persuadé que le judaïsme est un phénomène spirituel, un organisme vivant.

Il semble évident pour beaucoup de gens, y compris quelques savants, que le judaïsme est un système fermé de concepts définis, mais, à mon avis, cette conception n’est plus valable. Avec le retour du peuple juif à sa propre histoire et à sa propre terre, le judaïsme est devenu pour la majorité d’entre nous un organisme ouvert, vivant et non défini. C’est un phénomène qui change, qui se transforme au cours de sa propre histoire. Les recherches érudites de notre génération ont permis de découvrir des dimensions nouvelles de profondeur et de vie en mouvement dans ce que nous appelons le judaïsme ou la judéité.

L’identification totale entre l’appartenance juive et le fait d’être un Juif religieux de tel ou tel mouvement, dont parlent les défenseurs du judaïsme traditionnel, a été un phénomène historique, résultant de développements historiques, et soumis au changement historique. Elle s’est cristallisée dans ses grandes lignes après la destruction du Temple et a prévalu dans la galout avant l’ère de l’Émancipation.

C’est un fait largement négligé aujourd’hui, particulièrement parmi les défenseurs de cette identification, qu’il était possible d’imposer cette conformité aux normes de la Halakhah, et que celle-ci l’a été effectivement, en faisant usage du herem (l’interdit ou l’excommunication), lequel était une arme très puissante, contraignant les individus à choisir entre la conformité à certaines normes ou l’abandon de leur communauté. Lorsqu’à la fin du dix-huitième siècle, le pouvoir rabbinique du h5erem fut rompu, une certaine diversité vit le jour. Et nous pouvons nous demander aujourd’hui si ce pouvoir de l’excommunication, en dépit de son côté positif qui permit de faire respecter une certaine conformité, n’eut pas aussi des conséquences assez désastreuses et ne fut pas l’un des aspects les plus désolants de notre histoire.

Avec l’ère de l’Émancipation, un processus nouveau fut lancé sous l’effet de forces internes et externes. Extérieurement, afin d’obtenir l’émancipation, Juifs et non-Juifs s’efforcèrent de séparer le judaïsme en tant que religion de sa spécificité ethnique, bouleversant ainsi la conception ethnico-religieuse unifiée, que tous les Juifs - même en Occident - avaient soutenue avant 1820. Intérieurement, du fait de l’effort de certains groupes au sein du judaïsme, qui cherchèrent une expression légitime pour différentes hétérodoxies.

Les porte-parole officiels du judaïsme - aussi bien chez les orthodoxes que dans le camp de la Réforme - mirent exclusivement l’accent sur les définitions religieuses. Ceux qui insistèrent sur un concept unitaire du peuple et de la religion étaient marginaux et embarrassaient à la fois les orthodoxes et les Juifs libéraux et assimilationnistes. Le combat contre l’autorité rabbinique existante, de quelque tendance qu’elle soit, mené par ceux qui cherchèrent à rétablir notre identité nationale et notre dignité en tant que peuple, était soutenu par des forces pour lesquelles le problème de l’identité juive, telle que la définissaient les orthodoxes, n’existait pas. Ceux qui œuvraient pour la régénération et la renaissance du peuple juif et qui étaient les principaux porteurs du message sioniste ne s’intéressaient pas aux définitions des rabbins. Ils ne s’en préoccupaient tout simplement pas.

Au cours des cent dernières années, qui suivirent le plein accomplissement de l’Émancipation dans le monde occidental, aux alentours de 1860, s’est développé un nouveau processus historique, qui a profondément modifié notre définition de nous-mêmes par rapport à celle de la Halakhah. Jusqu’à cette époque, les définitions halakhiques de l’identité juive étaient acceptées. Et ceci pour une raison toute simple. Jadis, les mariages mixtes étaient un phénomène très rare. Ceux qui envisageaient de faire un mariage mixte, ou de se convertir à une autre religion, étaient ceux qui voulaient abandonner l’identité juive, et ne se préoccupaient pas de ce que l’on pouvait dire à leur sujet. Personne ne posait de questions à propos de ces cas marginaux ; le problème de leurs relations avec les autres Juifs se posait à peine.

Les difficultés commencèrent aux alentours de 1870, lorsqu’un nombre toujours plus grand parmi ces individus voulut conserver des liens avec la communauté juive. La question est de savoir si les définitions données dans les livres sacrés sont réellement décisives pour la plupart des Juifs, concernant la détermination de l’appartenance à la communauté juive. À mon avis, elles ne le sont plus, sauf pour les plus orthodoxes, avec lesquels il est inutile de discuter, puisqu’ils ont une conception arrêtée de ce qu’ils croient être l’essence du judaïsme et de ses lois, immuables et intemporelles, et qu’ils utilisent des catégories très différentes de celles auxquelles ont recours les historiens. Le problème concerne ceux qui ne partagent pas les idées des orthodoxes, et qui constituent peut-être la grande majorité des Juifs aujourd’hui : que pensent-ils de leur propre conscience juive et de sa définition ?

Parmi ceux qui prirent la plus grande part dans la construction d’Israël, seule une très petite minorité adhérait aux vieilles définitions de l’identité juive. La plupart de ceux qui vinrent ici avec des motivations sionistes ne se préoccupaient pas de la halakhah. Ils s’attendaient à ce que leur communauté fonctionne sur la base de lois promulguées dans un pays libre pour un peuple libre, pouvant y prendre ses propres décisions, tout en restant à l’intérieur des limites de la conscience historique de ce peuple.

Jadis, si quelqu’un se trouvait en désaccord avec l’autorité rabbinique, il abandonnait le judaïsme. Il n’avait pas le choix ! Il devait se conformer ou partir. Plus tard, à l’époque de l’Émancipation, ce départ s’amorçait à travers l’assimilation. Mais, peu à peu, il devint très fréquent que des individus, faisant partie de la communauté, se marient en dehors d’elle.

La définition traditionnelle dans le cadre de la loi juive - pour laquelle la société juive était construite depuis les temps anciens sur des bases patriarcales - avait paradoxalement recours à des critères matriarcaux pour définir l’identité juive. Pour moi-même et pour beaucoup de gens qui vivent dans ce pays, cette définition halakhique, qui s’est maintenue pendant si longtemps, a perdu toute signification et toute pertinence psychologique.

Dans le cas d’un mariage mixte, nous sommes bien plus enclins à considérer le fils d’un père juif et d’une mère non juive comme étant juif que le contraire. En général, je dirais que la définition rabbinique n’a plus beaucoup de pertinence pour la majeure partie des Juifs en Europe ou en Amérique. Il est certain qu’au cours des quarante dernières années, si le fils d’un Juif voulait être reconnu comme Juif, que ce soit par la religion ou par l’appartenance nationale, il était accepté comme tel d’un commun accord. Personne n’aurait même posé de questions. Ainsi, lorsque la fille de mon frère, qui avait épousé une non-juive, revint dans la communauté juive berlinoise après le génocide et déclara : " Je veux faire partie de la communauté juive ", elle ne fut pas rejetée. Ils l’acceptèrent parmi eux. Elle était la fille d’un Juif bien connu, et ils ne tinrent pas compte des complications halakhiques.

D’ailleurs, la question ne s’applique pas seulement au fait d’intégrer une synagogue ou une communauté. C’est le problème de la réaction publique générale, et je ne perçois aucun signe indiquant que l’ancienne définition rabbinique du Judaïsme fasse l’objet d’une préférence ou d’une insistance particulière. Il y a eu un changement psychologique important, et cela détermine la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Autrefois, quatre-vingt-quinze pour cent ou plus des individus qui contractaient des mariages mixtes, ou en étaient issus, ne cherchaient pas à conserver une identité juive, encore moins à la souligner. Au cours des quarante dernières années, nous avons assisté à un renversement complet. À travers les vicissitudes de l’histoire, à travers le destin tragique qui fut celui de notre peuple, ils prirent la ferme décision de se compter au nombre des Juifs. Et quand quelqu’un disait : " Je veux être admis comme juif ", chacun était heureux de pouvoir l’accueillir comme tel, et personne ne rétorquait : " Vous n’êtes pas l’un des nôtres. " À mon avis, il est très important que nous prenions connaissance de tels faits historiques et psychologiques .

Le processus d’émancipation, et plus tard le combat, et la nécessité de ce combat, pour la reconstruction d’une vie nationale qui nous soit propre, ont mené à ce changement d’attitude, qui ne dépend plus des catégories de la halakhah. Il y a un accord général pour considérer comme Juifs un certain nombre d’individus qui ne sont pas reconnus comme tels par la loi rabbinique. Et c’est d’autant plus vrai dans le cas de ceux qui sont venus en Israël pour vivre ici en tant que juifs.

À notre époque, la conscience juive a été soumise à une rupture bien définie, dont nous devons reconnaître l’existence : à savoir, la rupture entre une vision religieuse du judaïsme et une vision laïque. Le sionisme les a accueillies toutes deux en son sein. Les gens étaient libres de décider s’ils voulaient une identification laïque avec le peuple juif, une identification religieuse, ou les deux à la fois. C’était une lutte d’idées, une lutte pour l’organisation, mais personne ne disait que vous ne pouviez pas venir ici à moins d’accepter les contraintes halakhiques.

C’est un aspect du problème. L’autre aspect est que certaines personnes conservaient des opinions religieuses avec une conviction passionnée - ce qui est un droit légitime. Il nous est impossible, à la lumière de l’histoire juive du dix-neuvième et du vingtième siècle, de parler du judaïsme comme d’un phénomène unilatéral.

Les deux définitions, laïque et religieuse, existent. Elles peuvent et elles doivent être développées. Je dis cela en tant qu’historien. Je dis cela en tant que Juif qui s’identifie avec l’ensemble du judaïsme comme phénomène historique, un phénomène qui pourrait atteindre un niveau religieux nouveau, avec une inspiration nouvelle, et se développer en quelque chose que nous ne pouvons pas encore définir. Nous avons appelé les gens à participer dans ce pays à une entreprise créatrice, qui n’est pas définie par les livres de loi, mais par une expérience historique vivante - et cette expérience historique vivante doit être décisive.

Il fut un temps où, pour les gens dont l’identité était douteuse d’un point de vue halakhique, le judaïsme était un fardeau et non un privilège. Il était facile, et c’est parfois encore le cas aujourd’hui, de se débarrasser de ce fardeau. Il y a aujourd’hui un grand nombre de gens qui veulent partager la destinée juive et qui veulent être comptés au nombre des Juifs. C’est un phénomène dont nous sommes tous conscients, et que nous ne devons pas traiter à la légère.

Il y a beaucoup de définitions sensées de ce qu’est un Juif. Il y a la définition orthodoxe et, pour une communauté orthodoxe, elle est parfaitement pertinente et elle conserve son importance. Il y a la définition selon laquelle un Juif est quelqu’un que les autres considèrent comme juif. Nous ne pensons pas que cette définition, très à la mode, soit la meilleure pour ce qui nous concerne, puisque nous voulons autre chose que des gens qu’on nous impose simplement parce que les autres les considèrent comme Juifs. Nous ne pensons pas que ce soit le type le plus désirable de Juif, et je ne pense pas non plus que nous devions y attacher une grande importance.

Il y a des gens qui pensent qu’est juif quiconque se considère lui-même comme Juif1. Et il y a la définition selon laquelle est juif celui qui est né d’un parent juif et se considère lui-même comme juif en assumant le fardeau et le privilège d’être juif. C’est la définition à laquelle je voudrais souscrire, et qui est, selon moi, la conception partagée par la plupart des Juifs d’Europe et d’Amérique.

Il y a de célèbres exemples qui illustrent le paradoxe des définitions traditionnelles. Léopold Bloom, le héros de l’Ulysse de James Joyce, est considéré comme juif par l’auteur, par lui-même, et par tous les autres, mais pas par la halakhah.

Il y a les exemples des enfants de mariages mixtes. Je me souviens du cas d’un physicien célèbre. À la fin de sa vie, il fut en proie à une violente crise de conscience et il découvrit son origine juive. Il était le fils d’un père juif et d’une mère non juive. Il ressemblait à vingt-huit juifs à lui tout seul et se comportait comme deux mille. Il avait l’esprit d’un juif. Sa manière de penser était celle d’un rabbin du Talmud. Cependant, selon la halakhah, il n’était pas juif, et cela le perturbait considérablement. Il avait coutume de nous demander à Mme Scholem et à moi-même : " Que suis je ? " On aurait pu lui répondre : " Vous n’êtes rien ; vous avez découvert que vous n’êtes pas allemand, vous n’êtes pas un autrichien ; vous vous considérez comme juif, mais vous n’êtes pas un juif religieux dans le sens de la halakhah, puisque votre mère n’est pas juive et que vous-même avez été baptisé. " De tels cas sont légion à notre époque. Ces gens devraient-ils être exclus ?

Je ne pense pas que l’origine juive soit le seul élément. Le prosélytisme sera toujours, et devra être, un phénomène marginal. Si quelqu’un veut s’identifier à nous par un acte rituel, je ne vois aucune objection à cela. S’il ressent quelque doute à ce sujet, c’est qu’il ne doit pas le faire. Nous avons émis des critiques envers les Juifs qui se faisaient baptiser dans l’intérêt de leur carrière ; nous avons considéré cela comme de l’hypocrisie. Nous devons être suffisamment honnêtes pour dire que cela s’applique également à notre cas, et que nous ne devrions pas forcer des individus à faire quelque chose qu’ils considèrent comme hypocrite.

Je pense que la menace de division du peuple juif, dont nous entendons tellement parler, est largement exagérée. Il pourrait même en être tout autrement : à savoir que cette division pourrait être le fait de l’autre bord. Au dix-neuvième siècle, en Hongrie, il y avait deux formes différentes de judaïsme officiellement reconnues - le judaïsme réformé, ou néologue, et le judaïsme orthodoxe. Je recommande à chacun de lire la triste histoire du schisme hongrois, provoqué par les orthodoxes, qui déclarèrent qu’ils considéraient les Juifs réformés comme non-Juifs.

Je pense que le gouvernement israélien a commis une grave et malheureuse erreur de jugement en soumettant la présente proposition de loi au Parlement. Je pense qu’elle est malheureuse, parce qu’ils essayent d’imposer des conditions qui sont rejetées par l’opinion publique. C’est une démarche que je déplore profondément et qui ne peut avoir que de fâcheuses conséquences pour la communauté tout entière. Il me semble qu’en donnant le pouvoir aux rabbins, il y a plusieurs années et pour des raisons de commodité politique, M. Ben-Gourion porte une grande part de responsabilité. Ce n’est pas le gouvernement de Golda Meïr qui a commis ce péché originel, mais celui de Ben-Gourion, qui n’aurait d’abord jamais dû accepter de présenter devant la Knesset [le parlement israélien] ?un pun projet de loi imposant la loi rabbinique aux Juifs qui n’en veulent pas, créant, dans un état démocratique comme Israël, une situation qui ne permet pas le mariage civil et n’admet pas que les mariages entre Juifs puissent être célébrés par des rabbins non orthodoxes.

Je ne pense pas que ce que certains appellent des considérations politiques, et que je préfère appeler des compromis politiques, doivent constituer un facteur décisif dans des affaires d’une telle importance. Je ne pense pas que l’État d’Israël, ou toute autre entité juive où que ce soit dans le monde, ait un litige avec les Juifs orthodoxes qui prennent leur tradition au sérieux, en tant qu’héritage sacré, et souhaitent y adhérer ; ils doivent être absolument libres de le faire. Aucune démarche ne peut être entreprise par le peuple juif, que ce soit ici ou ailleurs, qui pourrait de quelque manière leur imposer quelque chose contre leur volonté. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi notre peuple doit être soumis, dans sa grande majorité, à une loi qui n’a aucune racine dans notre conscience historique et juive.

Enfin, si vous me demandez de vous donner un conseil, je vous dirais : gardons nos cœurs et nos esprits ouverts aux nouvelles forces qui cherchent à s’exprimer dans notre histoire ; en tant qu’individus juifs, soyons conscients du caractère éphémère de toutes les métamorphoses présentes de la vie juive ; et écoutons la voix qui pourrait bien concevoir et chercher une articulation - cette voix dans laquelle, si nous croyons en Dieu, comme j’y crois moi-même, nous pourrions reconnaître la continuité de ce que nous appelons la voix du Sinaï.

Je définis le sionisme comme un retour utopique des Juifs à leur propre histoire. Avec la réalisation du sionisme, des sources ont jailli du plus profond de notre être historique, libérant de nouvelles forces en nous. Dans l’acceptation de notre propre histoire comme un domaine à l’intérieur duquel poussent nos racines, s’insinue la conviction que les Juifs, après la terrible catastrophe de notre siècle, sont en droit de se définir eux-mêmes en accord avec leurs propres besoins et motivations ; et que l’identité juive est quelque chose non pas de fixe et de statique, mais de dynamique et même de dialectique, puisque dans ses aspects spirituels, non moins que dans ses aspects sociaux et politiques, elle implique un organisme vivant et créateur d’individus qui se nomment eux-mêmes Juifs.

05:46 Publié dans Judaïca | Lien permanent | Commentaires (0)

18/07/2008

Le droit des enfants de voter

Qu'est-ce que le suffrage universel? La question a été régulièrement posée depuis que le principe et sa différance, forment l'horizon de notre démocratie. Au nom du peuple, oui, mais lequel? Condorcet avait déjà fait ce rêve, fou, de vouloir reconnaître le droit de suffrage aux femmes et de préparer les enfants, ce véritable dauphin démocratique, à leurs charges futures. Au nom du droit des génération future, cette anticipation de la souveraineté populaire, à la pointe de la flêche du temps, un groupe de députés allemands. Intitulée "Donner une voix à l'avenir Pour le droit de vote dès la naissance", a introduit une motion introduite au Bundestag proposant le droit de vote des nouveaux-nés. Les 46 élus sociaux-démocrates (SPD), conservateurs (CDU-CSU) et libéraux (FDP) demandent que le gouvernement soumette une proposition de loi pour mettre fin à une situation où "14 millions de citoyens allemands sont exclus du droit de vote, et ce en raison de leur âge uniquement". Il appartiendrait aux parents de l'exercer en leur nom jusqu'à ce que les jeunes se sentent assez "mûrs".

Qu'est-ce que le suffrage universel? La question a été régulièrement posée depuis que le principe et sa différance, forment l'horizon de notre démocratie. Au nom du peuple, oui, mais lequel? Condorcet avait déjà fait ce rêve, fou, de vouloir reconnaître le droit de suffrage aux femmes et de préparer les enfants, ce véritable dauphin démocratique, à leurs charges futures. Au nom du droit des génération future, cette anticipation de la souveraineté populaire, à la pointe de la flêche du temps, un groupe de députés allemands. Intitulée "Donner une voix à l'avenir Pour le droit de vote dès la naissance", a introduit une motion introduite au Bundestag proposant le droit de vote des nouveaux-nés. Les 46 élus sociaux-démocrates (SPD), conservateurs (CDU-CSU) et libéraux (FDP) demandent que le gouvernement soumette une proposition de loi pour mettre fin à une situation où "14 millions de citoyens allemands sont exclus du droit de vote, et ce en raison de leur âge uniquement". Il appartiendrait aux parents de l'exercer en leur nom jusqu'à ce que les jeunes se sentent assez "mûrs".

L'idée n'est pas nouvelle. Elle a pour la première fois été esquissée par Carl Friedrich Goerdeler (un résistant antinazi décapité en février 1945), dans un manifeste sur l'avenir politique de l'Allemagne rédigé en prison. Elle participe d'une volonté d'émancipation des enfants qui va de l'abaissement de la majorité sexuelle, au droit des enfants d'avoir des relations sexuelles avec des adultes (Pays-Bas) ou du droit pour les enfants malades en stade terminal de décider de leur euthanasie (Pays-Bas encore). Bref, elle participe d'une émancipation des enfants et d'une relativisation de leur minorité (en l'occurence, il n'y en aurait plus).

Mais en Allemagne cette revendication des enfants pour l'exercice des droits civiques complet a fait l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle. En 1995, Benjamin Kiesewetter et Rainer Kintzel, qui avaient alors 15 et 12 ans, ont saisi la Cour constitutionnelle d'une plainte dans laquelle ils faisaient valoir que la limitation de l'âge du droit de vote à "dix-huit ans révolus" dans l'article 38 de la loi fondamentale contredisait l'article 20, de portée plus générale, aux termes duquel "tout pouvoir d'État émane du peuple", en arguant qu'ils étaient aussi "du peuple". La discrimination contre les jeunes de leur naissance à leur majorité était ici mise en cause. Les juges de Karlsruhe avaient refusé d'examiner leur plainte, mais pour des raisons de forme, la contestation d'une loi devant intervenir au plus tard un an après son adoption.

Nouvel essai en 1998, avant les législatives. Robert Rostoski, avant ses 18 ans, essaie de se faire inscrire sur les listes électorales à Berlin. Il fait appel du refus et, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle le déboute sur le fond.

Le Bundestag entre en jeu en 2003 lorsque 47 députés dont le président Wolfgang Thierse (SPD) relancent l'idée. Ils font notamment valoir l'inéluctable vieillissement démographique de la population qui, disent-ils, conduira les responsables politiques à délaisser les intérêts des jeunes pour satisfaire les desiderata d'un électorat vieux de plus en plus important. "Il y a deux cents ans, relevait alors le député FDP Klaus Haupt, personne ne pouvait imaginer que tout citoyen mâle aurait le droit de vote, il y a cent ans personne ne pensait que les femmes allaient l'obtenir."

La discussion au Bundestag qui a suivi cette initiative, tout comme l'introduction d'un projet de loi en 2005 par le même groupe n'ont cependant pas fait avancer la cause de ceux que l'hebdomadaire Der Spiegel a appelés les "électeurs en Pampers". Sauf miracle, ce sera encore le cas cette fois-ci.

Si le droit de vote était un jour reconnu aux enfants, plusieurs conséquences paradoxales en découleraient. D'abord, l'exercice de ce vote, du moins pour les plus petits, serait assuré par les parents ou par le titulaire de l'autorité parentale. On ressuciterait l suffrage plural, en vigueur en Belgique en 1899, et permettant au chef de famille de voter plusieurs fois, selon un coéficient qui égalerait le nombre de ses enfants. Dans l'hypothèse d'un divorce, la femme étant le plus souvent titulaire du droit de garde, exercerait le droit de vote, de sorte que l'on aboutirait à une féminisation du vote contraire au principe de la parité. Mais surtout, ne serait-on pas ammené à étendre le droit de vote aux embryons, en application de l'adage bien connu et ici même rappelé il y a quelques semaines: infans conceptus pro nato habetur, l'enfant conçu est présumé né (chaque fois qu'il y va de son intérêt). Ainsi, ce ne sont plus les morts que l'on ferait voter, comme autrefois Barrès, ce ventriloque des tombeaux, ou, avec moins de talent, Tiberi, mais des âmes sans corps, de purs esprits invoqués le jour du suffrage, des idées d'enfants. Isoloirs, isoloirs, avez-vous donc une âme? La fiction de la démocratie apparait enfin au grand jours...

14:45 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)

16/07/2008

Le droit de porter la burqa

"La burqa est-elle incompatible avec la nationalité française ?" Posée ainsi, comme le fait Le Monde dans son édition du jour, la question est polémique. Mais ainsi: "une certaine pratique de la religion est-elle incompatible avec les principes de la République ?" La réponse est évidente. Pas besoin d'être bon républicain ou militant laïcard pour y répondre. Une Marocaine de 32 ans, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s'est récemment heurtée à cette barrière conceptuelle et s'est vue refuser la nationalité au motif qu'elle "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d'égalité des sexes". Ce n'est pas la première fois que le degré de pratique religieuse est pris en compte pour se prononcer sur la capacité d'assimilation d'une personne étrangère, mais c'est la première fois qu'une pratique purement privée, sans menace de trouble à l'ordre public, est prise en compte de manière aussi caractérisée. Jusqu'à présent seules des personnes jugées proches de mouvements fondamentalistes ou ayant publiquement tenu des propos relevant de l'islam radical se sont vu refuser la nationalité française. Mais dans le cas de Faiza M., ce sont sa tenue vestimentaire et sa vie privée qui sont seules prises en considération pour lui refuser la nationalité française. Alors que depuis son arrivée en France elle n'a jamais "jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentales de la République ", qu'elle n'a pris aucune position publique, qu'elle ne s'est pas non plus refusé à être examinée par un gynécologue homme lors de ses deux grossesses, mais sur le seul fait objectif de son adhésion aux principes de l'islam radical, M. M. se voit refuser l'acquisition de la nationalité française alors que, par ailleurs, elle remplit toutes les autres conditions, y compris de maîtrise de la langue française. La liberté de conscience trouve ici sa limite dans un défaut d'assimilation qui lui est reproché.

"La burqa est-elle incompatible avec la nationalité française ?" Posée ainsi, comme le fait Le Monde dans son édition du jour, la question est polémique. Mais ainsi: "une certaine pratique de la religion est-elle incompatible avec les principes de la République ?" La réponse est évidente. Pas besoin d'être bon républicain ou militant laïcard pour y répondre. Une Marocaine de 32 ans, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s'est récemment heurtée à cette barrière conceptuelle et s'est vue refuser la nationalité au motif qu'elle "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d'égalité des sexes". Ce n'est pas la première fois que le degré de pratique religieuse est pris en compte pour se prononcer sur la capacité d'assimilation d'une personne étrangère, mais c'est la première fois qu'une pratique purement privée, sans menace de trouble à l'ordre public, est prise en compte de manière aussi caractérisée. Jusqu'à présent seules des personnes jugées proches de mouvements fondamentalistes ou ayant publiquement tenu des propos relevant de l'islam radical se sont vu refuser la nationalité française. Mais dans le cas de Faiza M., ce sont sa tenue vestimentaire et sa vie privée qui sont seules prises en considération pour lui refuser la nationalité française. Alors que depuis son arrivée en France elle n'a jamais "jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentales de la République ", qu'elle n'a pris aucune position publique, qu'elle ne s'est pas non plus refusé à être examinée par un gynécologue homme lors de ses deux grossesses, mais sur le seul fait objectif de son adhésion aux principes de l'islam radical, M. M. se voit refuser l'acquisition de la nationalité française alors que, par ailleurs, elle remplit toutes les autres conditions, y compris de maîtrise de la langue française. La liberté de conscience trouve ici sa limite dans un défaut d'assimilation qui lui est reproché.

Quels sont les éléments constitutifs de ce défaut d'assimilation? D'après le commissaire du gouvernement, Emmanuelle Prada-Bordenave, la tenue de Faiza M est un premier élément. A trois reprises, Faiza M. se serait présentée "recouverte du vêtement des femmes de la péninsule arabique, longue robe tombant jusqu'aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et une pièce de tissu masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente". Par ailleurs, le couple reconnaît "spontanément" son appartenance au salafisme. Mais c'est peut être l'évolution même de Faiza M. qui a retenu l'attention du commissaire du gouvernement, une évolution personnelle qui ne va pas dans le sens d'une adhésion aux principes de la République. Faiza M. a en effet reconnu qu'elle n'était pas voilée quand elle vivait au Maroc et a indiqué "qu'elle n'a adopté ce costume qu'après son arrivée en France à la demande de son mari et qu'elle le porte plus par habitude que par conviction". Enfin "D'après ses propres déclarations, a souligné la commissaire du gouvernement, elle mène une vie presque recluse et retranchée de la société française. Elle n'a aucune idée sur la laïcité ou le droit de vote. Elle vit dans la soumission totale aux hommes de sa famille ." Faiza M. semble "trouver cela normal et l'idée même de contester cette soumission ne l'effleure même pas", a ajouté Mme Prada-Bordenave, estimant que ces déclarations sont "révélatrices de l'absence d'adhésion à certaines valeurs fondamentales de la société française".

Cette décision montre bien que la liberté de conscience, comme l'ensemble des libertés, que l'on présente généralement comme des droits fondamentaux, inaliénables, naturels, intangibles, irrévocables, etc, ne sont que des permissions de l'Etat. D'un Etat plus ou moins tolérant, certes, plus ou moins libéral, mais qui n'accorde de libertés qu'autant qu'elles sont compatibles avec l'ordre public, lequel ne s'entend pas seulement comme un ordre matériel mais comme un ordre spirituel. La brave Faiza M. ne fait de tort à personne en vivant chez elle recluse et soumise, mais elle porte atteinte aux consciences et à l'ordre public spirituel qui découle de nos principes républicains et cette seule interférence avec le monde des idées suffit à justifier son exclusion de la communauté nationale.

On ajoutera que dans la présente affaire, la nationalité française a été refusée à Faiza M. mais que rien, absolument rien ne s'opposerait demain à ce que la nationalité française soit retirée à une personne portant un tel trouble à l'ordre public spirituel et aux consciences. Toute communauté, pour se définir comme communauté, génère ses propres limites et trace une frontière spirituelle qui réfute tous les cosmopolitismes. Le Conseil d'Etat vient de retrouver ainsi, dans les méandre d'une jurisprudence compliquée mais en pleine évolution, le vieux principe de la constitution des solidarités: Mme Faiza n'est pas des nôtres. Il n'en a pas tiré les conclusions qu'il aurait pu en tirer parce que la velléité succède à la décision: "sa vie n'est pas ici". Mais, dans la stupeur de notre déclin, il a rappelé le vieux principe de l'amitié et de l'inimitié.

17:08 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)

27/06/2008

Le droit de porter des armes

La Cour suprême des Etats-Unis a pour la première fois confirmé le droit de chaque citoyen américain à disposer d'une arme pour son usage personnel et invalidé une loi qui en limite le port dans la capitale fédérale.

La Cour suprême des Etats-Unis a pour la première fois confirmé le droit de chaque citoyen américain à disposer d'une arme pour son usage personnel et invalidé une loi qui en limite le port dans la capitale fédérale.

La municipalité de Washington a interdit la détention d'armes de poing et exige que les propriétaires de fusil conservent leurs armes déchargées, démontées ou neutralisées.

La plus haute juridiction du pays ne s'était pas penchée depuis 1939 sur le deuxième amendement de la Constitution, qui donne lieu à des lectures totalement divergentes. Elle n'avait pu alors trancher le débat constitutionnel.

Certains y voient la reconnaissance du droit de chaque individu à détenir une arme; les autres estiment qu'il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être reconnu qu'en relation avec une affectation dans un service de police ou de garde.

Par cinq voix contre quatre, les magistrats ont estimé que le deuxième amendement protégeait le droit de chaque individu à posséder une arme et à en faire usage dans le cadre prévu par la loi.

Un individu peut ainsi utiliser son arme en cas de légitime défense dans sa maison, a expliqué le juge Antonin Scalia.

Il a toutefois précisé que ce droit, bien qu'étant constitutionnel, comportait certaines limites et a souligné que la décision de la Cour suprême ne remettait pas en cause les réglementations qui encadrent depuis longtemps la détention et le port d'arme.

C'est la première fois que la Cour suprême invalide une législation sur le port et la détention d'armes au motif qu'elle est contraire au deuxième amendement. Sa décision pourrait donner lieu à une série de recours contre les lois locales sur le contrôle des armes adoptées pour lutter contre la criminalité.

Sur cette question très sensible aux Etats-Unis, la majorité des magistrats, dont les deux juges nommés par le président George Bush, John Roberts et Samuel Alito, ont tranché en faveur de la ligne défendue par les libéraux-conservateurs.

"Nous sommes heureux que la Cour suprême ait affirmé que le deuxième amendement protège le droit des Américains à posséder et porter une arme", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche Tony Fratto.

En revanche, l'un des quatre magistrats de la Cour suprême qui avait exprimé un avis contraire, a estimé que cette décision "menace de remettre en question la constitutionnalité des lois sur les armes dans tous les Etats-Unis".

Le candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle, John McCain, s'est réjoui de la décision de la Cour suprême.

"A la différence d'une certaine conception élitiste qui considère que les Américains s'accrochent aux armes par amertume, ce jugement reconnaît que posséder une arme est un droit fondamental, sacré, toute comme la liberté d'expression et de réunion", a déclaré le sénateur de l'Arizona, faisant référence aux propos tenus par son rival démocrate Barack Obama. Pendant la campagne des primaires, le sénateur de l'Illinois a déclaré que les habitants des petites villes, amers, se raccrochaient aux armes et à la religion.

Les Etats-Unis détiennent le record du nombre d'habitants possédant une arme à feu. Les armes à feu font chaque jour 80 morts en moyenne aux Etats-Unis, selon les statistiques des Centers for Disease Control. Sur les 80 décès, il s'agit dans 34 cas d'un homicide.

Ecrit il y a plus de 200 ans, le deuxième amendement de la constitution américaine déclare: "Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un Etat libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé".

Reuters, jeudi 26 juin 2008, Jeremy Pelofsky, version française Jean-Philippe Lefief et Gwénaëlle Barzic

06:44 Publié dans Justice | Lien permanent | Commentaires (4)

26/06/2008

infans conceptus pro nato habetur

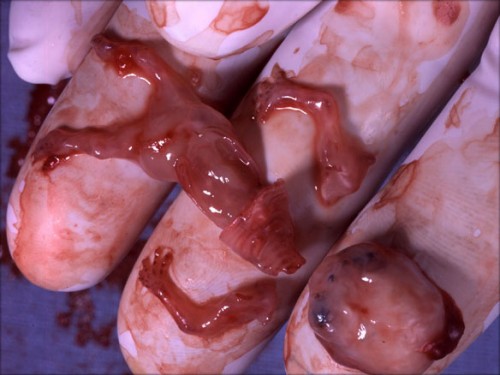

Quotidien du médecin, 18 janv. 2008

Quotidien du médecin, 18 janv. 2008

Le droit de la famille n'en finit plus de (se ?) nourrir (de) la rubrique des faits divers ! Et comme toujours en la matière, les pays anglo-saxons sont le plus souvent à la pointe de l'actualité, nous laissant entrevoir un futur possible aux accents d'une dangereuse réalité (V. P. Murat, Droit de la famille 2030 : Dr. famille 2008, repère 1). L'histoire débute aux États-Unis en 1990 avec le mariage d'un couple qui ne parvient pas à avoir d'enfants et qui recourt à la procréation médicale assistée. Par fécondation in vitro, plusieurs embryons sont créés en juin 2001 mais les deux tentatives d'implantation des embryons échouent. Au décès du mari un mois plus tard, restent deux embryons congelés. En juin 2002, la veuve décide d'une grossesse en « utilisant » ces embryons congelés. Un enfant naît dont le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents. Confrontée à des difficultés financières, la mère effectue une demande de versement auprès de l'assurance sociale de son mari, à son profit et à celui de l'enfant. Les services sociaux opposent un refus arguant du fait que la loi ne considère comme héritiers que les enfants conçus avant le décès du père. Se pose alors la question de savoir si la date de conception de l'embryon est celle de la fécondation in vitro ou bien seulement celle du début de la grossesse de la mère. À cette question, la Cour suprême de l'Arkansas refuse de répondre estimant que c'est au Parlement de l'État de se prononcer. La Cour souligne cependant le vide législatif en la matière, aucun texte ne prévoyant explicitement de « permettre à un enfant créé par fécondation in vitro et implanté après le décès du père d'hériter ».

L'application classique de la maxime infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodies ejus agitur, dont l'arrêt Héranval demeure l'exemple traditionnel, conduirait ici à tenir pour né un embryon congelé parce qu'il irait de son avantage de le faire bénéficier d'un droit patrimonial. Alors certes, le législateur français a pris soin d'écarter en 1994 comme en 2004, la poursuite d'une procréation médicale assistée post mortem. Le fait divers américain ne doit toutefois pas manquer d'inviter à la prudence ceux qui réfléchissent à la loi bioéthique de demain et qui seraient tentés d'admettre, en 2009 au nom d'une certaine mondialisation du droit de la famille, une technique qui devient périlleuse si elle peut être utilisée post mortem (V. déjà, pour un couple séparé, CEDH, 7 mars 2006, Evans c/ Royaume-Uni).

Le péril est d'autant plus important que dans le même temps, on apprend d'une part qu'au Royaume-Uni, près de 1 200 000 embryons n'ont pas été utilisés sur les 2 137 924 créés dans le cadre d'un processus de procréation médicale assistée entre 1991 et 2005 et d'autre part, que la société californienne Stemagen a annoncé, le jeudi 17 janvier dernier, avoir créé cinq blastocystes (embryons âgés de cinq à sept jours) humains par clonage à partir de cellules de peau d'adultes et de vingt-cinq ovocytes prélevés sur des donneuses.

Ce sont donc des millions d'embryons congelés dans le monde qui pourraient être bénéficiaires de la maxime infans conceptus (à condition rappelons le, qu'ils finissent par naître vivants et viables). Il est toujours particulièrement intéressant de constater l'utilisation de techniques juridiques (ici une fiction) à des fins qui ne pouvaient être imaginées par ceux qui ont conçu ces techniques. On notera que jusqu'à une date récente, la médecine ne permettait pas une détermination scientifique de la date de la conception et que cette détermination demeure encore parfois aujourd'hui quelque peu approximative. C'est la raison d'être de l'article 311 du Code civil, dont la rédaction est bien évidemment antérieure aux prouesses de la procréation médicale assistée et qui énonce que l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La présomption contenue dans le texte qui demeure simple, pourrait être ainsi balayée en cas de procréation médicale assistée : on retrouve l'inadaptation souvent dénoncée du droit commun de la filiation en matière de PMA. La date de la conception, scientifiquement établie si la procréation n'est pas naturelle, pourrait alors devenir le point de départ de la maxime infans conceptus.

Au-delà des principes du droit de la filiation, au-delà des valeurs et des symboles, ce sont les aspects techniques patrimoniaux et plus particulièrement successoraux qui sont aussi en jeu. Imaginons que l'ensemble des embryons non utilisés lors du décès du père puisse potentiellement être utilisé par la mère pour mener à terme une grossesse et ce sont toutes les liquidations de successions qui sont désormais soumises à une condition potestative. Sauf à exiger de la mère une renonciation à la possibilité de recourir à une PMA post mortem (renonciation à un droit subjectif ?) ou bien encore à requérir la production lors du règlement de la succession d'un extrait des registres des PMA attestant l'absence d'héritiers potentiels du défunt (une sorte de conservation des hypothèques pour embryons congelés...), la pratique notariale devrait alors appliquer un principe de précaution face à ce qui deviendrait un « risque procréatif ». Car à n'en pas douter, si la procréation post mortem devient une réalité en France, la date de la conception devra être retenue pour l'application de la maxime infans conceptus, en fonction bien évidemment de l'intérêt supérieur de l'enfant !

14:13 Publié dans Bioéthique | Lien permanent | Commentaires (5)

18/05/2008

Vivre en troupeau en se pensant libres

L’individualisme n’est pas la maladie de notre époque, c’est l’égoïsme, ce self love, cher à Adam Smith, chanté par toute la pensée libérale. L’époque est à la promotion de l’égoïsme, la production d’ego d’autant plus aveugles ou aveuglés qu’ils ne s’aperçoivent pas combien ils peuvent être enrôlés dans des ensembles massifiés. Et c’est bien d’ego qu’il s’agit, puisque les gens se croient égaux alors qu’en réalité ils sont passés sous le contrôle de ce qu’il faut bien appeler le « troupeau ». Celui des consommateurs, en l’occurrence.

Vivre en troupeau en affectant d’être libre ne témoigne de rien d’autre que d’un rapport à soi catastrophiquement aliéné, dans la mesure où cela suppose d’avoir érigé en règle de vie un rapport mensonger à soi-même. Et, de là, à autrui. Ainsi ment-on effrontément aux autres, ceux qui vivent hors des démocraties libérales, lorsqu’on leur dit qu’on vient – avec quelques gadgets en guise de cadeaux, ou les armes à la main en cas de refus – leur apporter la liberté individuelle alors qu’on vise avant tout à les faire entrer dans le grand troupeau des consommateurs.

Mais quelle est la nécessité de ce mensonge ? La réponse est simple. Il faut que chacun se dirige librement vers les marchandises que le bon système de production capitaliste fabrique pour lui. « Librement » car, forcé, il résisterait. La contrainte permanente à consommer doit être constamment accompagnée d’un discours de liberté, fausse liberté bien sûr, entendue comme permettant de faire « tout ce qu’on veut ».

Notre société est en train d’inventer un nouveau type d’agrégat social mettant en jeu une étrange combinaison d’égoïsme et de grégarité que j’épinglerai du nom d’« égo-grégaire ». Il témoigne du fait que les individus vivent séparés les uns des autres, ce qui flatte leur égoïsme, tout en étant reliés sous un mode virtuel pour être conduits vers des sources d’abondance. Les industries culturelles (1) jouent ici un grand rôle : la télévision, Internet, une bonne partie du cinéma grand public, les réseaux de la téléphonie portable saturés d’offres « personnelles »...

La télévision est avant tout un média domestique, et c’est dans une famille déjà en crise qu’elle est venue s’installer. On a parlé de l’« individualisation », de la « privatisation » et de la « pluralisation » de la famille, issues de la désarticulation inédite des liens de conjugalité et des liens de filiation. Certains auteurs évoquent même une « désinstitutionnalisation » qui serait à rattacher à la chute des relations d’autorité et à la montée de relations d’égalité. De groupe structuré par des pôles et des rôles, la famille devient un simple groupement fonctionnel d’intérêts économico-affectifs : chacun peut vaquer à ses occupations propres, sans qu’il s’ensuive des droits et des devoirs spécifiques pour personne. Par exemple, chacun – père, mère ou enfants – ira grappiller dans le réfrigérateur de quoi se sustenter aux heures où il lui faudra apaiser sa faim avant de retourner dans sa chambre devant la télé ou la vidéo sans en passer par le rituel commun du repas.

Ces aspects sont connus. Ce qui l’est moins, ce sont les modifications introduites par l’usage de la télévision. Celle-ci change en effet les contours de l’espace domestique en affaiblissant encore le rôle déjà réduit de la famille réelle et en créant une sorte de famille virtuelle venue s’adjoindre à la précédente. Certaines études nord-américaines l’appellent depuis longtemps déjà le « troisième parent » (2). On devrait prendre cette expression au pied de la lettre et non pas la considérer comme une simple métaphore, tant ce troisième parent occupe souvent une place plus importante que les deux premiers.

Ce nouveau parent amène avec lui, dans l’espace désormais désinstitutionnalisé de l’ancienne famille, la sienne propre, qui, pour être virtuelle, n’en est pas moins envahissante. Ce troisième parent pour les enfants, qui est en même temps le meilleur ami de la famille pour les vrais parents, constitue en somme le vecteur qui permet d’abouter aux restes de la famille réelle une nouvelle famille virtuelle. Cette extension s’est d’autant plus facilement imposée que la propagation des postes de télévision s’est répandue dans tout l’espace privé : en plus du poste trônant au centre du foyer, dans le salon, comme il y a une génération, on en trouve désormais jusque dans les chambres des enfants (3).

Cette extension virtuelle de la famille permise par le troisième parent a été peu perçue par les sciences sociales. Elle avait pourtant été parfaitement repérée par la littérature, dès les débuts du règne de la télévision. En 1953, dans son saisissant roman d’anticipation Fahrenheit 451, l’auteur américain Ray Bradbury montrait plusieurs aspects du problème dont on n’a souvent retenu qu’un seul : une société où la télévision a pris la place du livre (4). Un film, réalisé par François Truffaut en 1966, en a été tiré : l’action se situe dans un avenir proche où la société juge les livres dangereux, les considère comme un obstacle à l’épanouissement des gens.

Si la question du rapport télévision/livre a bien été perçue, on a peu pris en compte la seconde question décisive que posait cette histoire : la télévision comme nouvelle famille. Cet aspect est pourtant très présent au travers du grand rôle joué dans le récit par l’épouse de Montag. Mildred (Linda, dans le film) est complètement assujettie au système de vie aseptisée et obligatoirement heureuse instauré par le « Gouvernement ». Elle consomme autant de pilules qu’il en faut pour éviter toute anxiété. Et, surtout, elle vit avec la télévision, qui se trouve dans toutes les pièces du foyer et qui couvre toute la surface du mur (le récit a un peu d’avance sur notre technologie, mais heureusement nous avons déjà des écrans plats de plus en plus grands).

Ces « murs parlants », comme le narrateur les nomme, représentent ce qu’elle appelle sa « famille », dont les personnages virtuels vivent tous les jours dans le salon de Mildred. L’ambition la plus significative de l’héroïne est même de se payer un jour un quatrième mur-écran pour améliorer... la vie de famille.

La force du roman est d’avoir su, très tôt, révéler ce trait : cependant que la famille réelle – avec ses codes, ses lieux et ses hiérarchies – disparaissait lentement, elle se trouvait remplacée par une nouvelle communauté immense et volatile, amenée par la télévision. Dès 1953, Bradbury avait saisi que, désertant les anciens rapports sociaux réels, les téléspectateurs se mettaient à appartenir à une même « famille » en ayant soudain les mêmes « oncles » raconteurs d’histoires drôles, les mêmes « tantes » gouailleuses, les mêmes « cousins » dévoilant leurs vies.

Ainsi, les très nombreux talk-shows et autres émissions de divertissement diffusés aujourd’hui par les chaînes généralistes fournissent toute une galerie de portraits de famille : du timide impénitent au hâbleur incorrigible, en passant par le râleur patenté, l’ex-militant recyclé en paillettes, le prof idiot, l’écolo de la bonne bouffe, le cynique un peu gaulois, la blonde pétulante à anatomie renforcée, l’éternelle idole des jeunes, le crooner du troisième âge, la star du porno en défenseur des droits de l’homme, l’homosexuel dans toutes ses déclinaisons, le handicapé rigolo, la drag-queen tout-terrain, le penseur attitré, le beur volubile, les acteurs avec leurs lubies, les sportifs au grand cœur, le défenseur des bonnes causes perdues d’avance, et même le psychanalyste plein de sous-entendus freudo-lacaniens... Soit une centaine de personnes circulant sans cesse d’une chaîne à l’autre et valant de l’or, bref, ceux qu’on appelle aujourd’hui les people, derrière lesquels courent les responsables politiques en mal d’audience.

On trouve désormais ses cousins, ses oncles et ses tantes en zappant et, en plus, ils sont drôles ou du moins supposés tels. Ce que les histoires de famille (les petites et les grandes, les comiques et les tragiques) n’apportent plus, c’est désormais la « famille » de la télévision qui est appelée à le fournir. C’est elle qui console les esseulés et anime les groupes en manque de verve. Non seulement la « télé » fournit une « famille », mais elle constitue ceux qui la regardent en grande famille. Chacun se confie à tous dans un idéal de transparence où l’on ne peut plus rien se cacher. A longueur d’émissions, les « secrets de famille » les mieux gardés sont tous éventés ; aucun ne résiste aux grands déballages. Sous le soleil de Big Brother, chacun doit tout dire à tous. Même les adolescents et les jeunes adultes en passent par le confessionnal de « Loft Story » ou de « Star Academy » (5). La nouveauté de ces émissions, c’est que cette « famille », le téléspectateur peut désormais la composer à son gré – par exemple en tapant 1 s’il veut soutenir Cyril ou 2 s’il veut éloigner Elodie...

On pourrait se demander : après tout, pourquoi pas cette virtualisation des rapports familiaux ? N’est-ce pas là le cours même de l’histoire ? De sorte qu’il n’y aurait aucune raison de porter un jugement dépréciatif sur la période actuelle, surtout si c’est pour mieux valoriser celle qui n’existe plus. D’ailleurs, le temps où l’on étouffait dans les familles réelles n’est pas si loin. Le fameux : « Famille, je vous hais » d’André Gide, repris par les étudiants de 1968, ne remonte qu’à une ou deux générations. En ce sens, ne faut-il pas mieux une « famille » virtuelle qu’une vraie famille sachant que, quand on en est vraiment fatigué, il suffit de tourner le bouton sans avoir, comme autrefois, à « tuer le père » ?

La réponse est simple : le téléspectateur qui aime les personnages de cette « famille » ne peut évidemment pas être payé de retour car ceux-ci, étant virtuels, ne peuvent qu’être parfaitement indifférents à son sort. Sauf, évidemment, si celui-ci devient médiatisable. Dans ce cas, on fera entrer le personnage malheureux « dans » le poste, et des surdémonstrations d’amour lui seront données, comme pour faire oublier la non-réciprocité fondamentale du média.

De là s’ensuivent une autre question et une nouvelle réponse. Pourquoi y a-t-il lieu de faire toute cette dépense en technologie (des caméras, des techniciens, des grilles de programmes, des satellites, des réseaux, etc.) et en investissements divers (financiers, libidinaux, etc.) si c’est pour ne pas faire vraiment exister les sujets qui regardent la télévision en y passant tant de temps ? La « famille » serait-elle le règne du pur divertissement pascalien ? On le sait, il était autrefois concentré sur le roi dans la mesure où ce dernier soutenait tout le monde cependant que personne ne le soutenait. Ainsi, pour échapper au risque majeur de mélancolisation du roi, il n’y avait d’autres moyens que de le divertir en permanence. Nous serions dans une situation similaire aujourd’hui, à la différence près que tout le monde, dans les démocraties de marché, devrait être diverti.

Mais divertir le sujet ne suffit pas. Loin s’en faut. On peut mieux faire. Si ce n’est pas au premier chef l’existence subjective de l’autre qui préoccupe cette « famille », c’est tout simplement parce que rien ne la préoccupe, dans la mesure où elle n’est elle-même qu’un leurre. Derrière se cache la seule réalité consistante, l’audience (une audience fidélisée par le simulacre), qui se mesure, se découpe en parts afin de pouvoir se vendre et s’acheter sur le marché des industries culturelles.

S’il reste un esprit assez naïf pour croire que la qualité des émissions entre en ligne de compte dans la programmation, il risque fort de déchanter dès la première investigation. Seule compte l’audience, car c’est uniquement elle qui influe sur les affaires sérieuses : le prix des espaces publicitaires. Règle qu’un directeur des programmes de TF1, par ailleurs enseignant à Dauphine et à la Sorbonne, a énoncée à l’usage des apprentis programmateurs : « Il est inutile d’augmenter les coûts pour provoquer un programme meilleur que celui qu’on diffuse si vous avez déjà la meilleure audience (6). »

On connaît désormais les propos tenus à l’origine en petit comité par M. Patrick Le Lay, président de TF1 : « Nos émissions ont pour vocation de rendre [le cerveau du téléspectateur] disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible. Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité (7). »

C’est donc bien cela qu’il faut élucider : la façon précise dont est obtenue cette disponibilité. Or, s’il n’existe aucune autre activité sociale qui soit plus évaluée que la consommation télévisuelle, ces mesures ne disent quasiment rien sur la subjectivité des publics. C’est pourquoi il convient d’inventorier cette vaste zone d’ombre où de l’énergie psychique est captée pour être convertie en audience. Je forme donc ici l’hypothèse que ce qui permet à cette audience de se constituer comme fidèle s’explique par le fonctionnement de la télévision comme famille virtuelle de substitution.

Prendre en considération cette « famille » est indispensable à qui veut vraiment décrire et penser notre monde et ses sujets. Cela permet d’en percer la vraie nature. Ainsi Bernard Stiegler, dans un vif petit livre à propos de la télévision et de la misère symbolique, indique que « [l’audiovisuel] engendre des comportements grégaires et non, contrairement à une légende, des comportements individuels. Dire que nous vivons dans une société individualiste est un mensonge patent, un leurre extraordinairement faux (...). Nous vivons dans une société-troupeau, comme le comprit et l’anticipa Nietzsche (8) ».

La famille en question serait donc en fait un « troupeau », qu’il ne s’agirait plus que de conduire là où l’on veut qu’il aille s’abreuver et se nourrir, c’est-à-dire vers des sources et des ressources clairement désignées. Ce n’est pas à Friedrich Nietzsche, dont les qualités de grand démocrate restent à démontrer, que je me référerai, mais à Emmanuel Kant et à Alexis de Tocqueville.

Kant développe le thème de la mise en troupeau des hommes dans Qu’est-ce que les Lumières ? (1784). Elle intervient, pour lui, dès lors que les hommes renoncent à penser par eux-mêmes et qu’ils se placent sous la protection de « gardiens qui, par “bonté”, se proposent de veiller sur eux. Après avoir rendu tout d’abord stupide leur troupeau [Hausvieh, littéralement « bétail domestique »], et soigneusement pris garde que ces paisibles créatures ne puissent oser faire le moindre pas hors du parc où ils sont enfermés, ils leur montrent ensuite le danger qu’il y aurait de marcher tout seul ». A la liste des gardiens du troupeau avancée par Kant – le mauvais prince, l’officier, le percepteur, le prêtre, qui disent : « Ne pensez pas ! Obéissez ! Payez ! Croyez ! » –, il convient évidemment d’ajouter aujourd’hui le marchand, aidé du publicitaire ordonnant au troupeau de consommateurs : « Ne pensez pas ! Dépensez ! »