12/10/2008

Lord Charia

Le chef de la magistrature d’Angleterre relance la polémique sur l’application des règles coraniques.

Le chef de la magistrature d’Angleterre relance la polémique sur l’application des règles coraniques.

La controverse sur l’application de la loi islamique au Royaume-Uni a été relancée jeudi soir par le plus haut juge du royaume, lord Phillips of Worth Matravers.

Le chef de la magistrature d’Angleterre et du pays de Galles a défendu le droit pour des musulmans vivant en Grande-Bretagne de régler des affaires privées selon les règles de la charia.

Ses propos tenus devant une assemblée de centaines de musulmans dans l’est de Londres, faisaient largement écho à ceux tenus en février par Rowan Williams, l’archevêque de Cantorbéry.

Ce n’est pas un hasard, puisque c’est lord Phillips qui organisait la conférence pendant laquelle le primat de l’Église anglicane avait exprimé les idées qui lui ont valu de très nombreuses critiques. Mais contrairement à ce dernier, qui a admis après coup qu’il avait manqué de clarté pour exprimer ses idées, le discours de lord Phillips a été dénué de toute ambiguïté. Ce qui n’empêche pas que ses idées restent très polémiques. D’autant plus que l’islam est mal vu par une partie de la population depuis les attentats londoniens du 7 juillet 2005.

«Il n’y a pas de raisons pour lesquelles les principes de la charia, ou de tout autre code religieux, ne pourraient pas être le fondement d’une médiation ou d’autres formes alternatives de résolution des conflits», a affirmé lord Phillips, tout en insistant sur le fait que les règles coraniques appliquées ne devaient pas être contraires aux lois anglaises. En cas de désaccords entre les parties, ce serait au droit anglais de trancher. «Jusqu’ici, selon la loi, ceux qui vivent dans ce pays sont gouvernés par la loi d’Angleterre et du pays de Galles et soumis à la juridiction» de leurs tribunaux, a-t-il rappelé.

Tribunaux islamiques officieux

Les exemples d’application cités par lord Phillips sont les accords de mariage, les affaires familiales et certains arrangements financiers. Ce dernier point n’est en tout cas plus du tout controversé, puisque le ministère britannique des Finances autorise, depuis 2002, les fonds islamiques. Londres est devenue une place mondiale pour ces systèmes financiers obéissant aux contraintes de la charia, qui interdit l’usure et ne permet pas d’investir dans des sociétés impliquées dans la pornographie, l’alcool, le tabac et les jeux d’argent.

Les musulmans britanniques n’ont d’ailleurs pas attendu Rowan Williams et lord Phillips pour appliquer certaines règles coraniques. Il existe déjà une dizaine de tribunaux islamiques officieux, dans des mosquées ou des centres d’enseignement de l’islam, qui règlent des affaires familiales. Ces petites structures n’ont aucune reconnaissance légale. «La loi nous autorise à utiliser n’importe quelle tierce partie pour une médiation, précise à la BBC Inayat Bunglawala, membre du conseil musulman de Grande-Bretagne. C’est pour cela que nous faisons appel à des conseils islamiques. Ce sont des arrangements volontaires.» Lors de la polémique lancée par l’archevêque de Cantorbéry, tous les partis politiques s’étaient opposés à l’idée de l’application des lois islamiques, de peur de créer un système judiciaire à deux vitesses, contraire au principe d’universalité du droit.

La loi de la charia pourrait jouer un rôle dans certaines parties du système juridique, a déclaré aujourd’hui le plus important des juges en Angleterre et au Pays de Galles .

Lord Phillips de Worth Matravers, actuel président de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles (Lord Chief Justice) , tout en excluant catégoriquement la possibilité d’un tribunal islamique siégeant ou décidant des sanctions dans le pays, a pris la défense des propos formulées par l’Archevêque de Canterbury, Dr Rowan Williams.

Dans un discours prononcé à Whitechapel dans l’Est de Londres à forte population musulmane, il a déclaré qu’il n’y a pas de raison pour que les principes de la charia ne puissent pas être utilisés dans la “médiation ou dans d’autres formes de règlement extrajudiciaire des différends”.

La charia - qui est un ensemble de principes régissant la manière dont de nombreux musulmans pensent devoir vivre leur vie - souffre d’une “incompréhension” généralisée par le reste du monde, a t-il ajouté.

Lord Phillips a déclaré: “Il n’y a aucune raison pour que les principes de la Charia, ou tout autre code religieux, ne puisse servir de base pour une médiation ou une autres formes de règlement extrajudiciaire des conflits.”

“Il faudra reconnaître, cependant, que les sanctions résultants de cette médiation seront tirées des lois d’Angleterre et du Pays de Galles.”

Le président de la Haute Cour, a dit à son auditoire que de sévères punitions physiques telles que la flagellation, la lapidation et l’amputation des mains ne seront pas acceptables.

Il a ajouté: “Il ne saurait être question de ces tribunaux (islamiques) siégent dans ce pays, ou que de telles sanctions sont appliquées ici.

Le juge a déclaré que l’archevêque de Canterbury, avait été mal compris en Février, quand il a déclaré que les musulmans britanniques pourraient être régies par la charia.

M. Williams a suggéré que la charia pourrait jouer un rôle dans les «Aspects du droit civil, le règlement de transactions financières et la médiation et la résolution de conflits par des structures autorisées».

«Ce n’était pas très radical de défendre la charia dans le cadre de conflits familiaux, par exemple, et notre système va déjà trés loin dans l’acceptation de ce qui était suggéré par l’archevêque.

“Il est possible dans ce pays pour ceux qui signent un accord contractuel de se référer à une juridiction autres que le droit anglais.”

Bio de Lord Charia

Nicholas Addison Phillips, Baron Phillips of Worth Matravers PC, (born 21 January 1938) is the Senior Lord of Appeal in Ordinary. He was Master of the Rolls from 2000 to 2005 and Lord Chief Justice of England and Wales from 2005 until 1 October 2008. He was the first Lord Chief Justice to be head of the English judiciary, when that function was transferred from the Lord Chancellor in April 2006. In his capacity as Senior Law Lord, Lord Phillips will be the first President of the Supreme Court of the United Kingdom when it comes into existence in October 2009.

Lord Phillips says that his mother's parents "were Sephardic Jews and had eloped to this country from Alexandria because they understood that England was a country in which they would enjoy freedom."[1]

Lord Phillips was educated at Bryanston School. He has been a Governor of the school since 1975 and has been Chairman of the Governors since 1981. He undertook his National Service with the Royal Navy and the Royal Naval Volunteer Reserve, where he was a commissioned officer. After the two years' service he went to King's College, Cambridge where he read law. In 1962, he was called to the Bar (Middle Temple) where he was the Harmsworth Scholar. He went into practice as a barrister, specialising in maritime law matters. In 1973 he was appointed as Junior Counsel to the Ministry of Defence and to the Treasury in maritime and Admiralty matters. In 1978 he 'took silk' and became a Queen's Counsel.

In 1982, Lord Phillips was appointed a Recorder and from 1987 was a full-time High Court Judge on the Queen's Bench Division, with the customary knighthood. He took an interest in legal training, and was Chairman of the Council of Legal Education from 1992 to 1997. He presided over several complex fraud trials including those covering the Robert Maxwell pension fund fraud and Barlow Clowes. In 1995, he became a Lord Justice of Appeal and was appointed to the Privy Council. He was elevated to the House of Lords as Baron Phillips of Worth Matravers of Belsize Park in the London Borough of Camden in 1998. In early 1999, he was made a Lord of Appeal in Ordinary and in 2000 succeeded Lord Woolf as Master of the Rolls. He conducted an inquiry into the outbreak of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). He is also Vice-President of the British Maritime Law Association and of the UCD Law Society.

He lives in Hampstead, London.

13:34 Publié dans laïcité | Lien permanent | Commentaires (0)

11/10/2008

Résistance à la technologie

Théodore Kaczinski dit "unabomber", brillant mathématicien et ancien professeur à l'université de Berkeley U.S.A, passe en ce moment devant le tribunal fédéral de Sacramento, pour quelques uns de ses attentats . Théodore Kaczinski âgé de 55 ans et emprisonné depuis son arrestation le 3 avril 1996, est accusé d'avoir adressé durant 18 ans (entre mai 1978 et avril I995 ) 16 colis piégés à des professeurs d'universités et à des informaticiens en particulier, faisant 3 morts et 23 blessés chez ces personnes qu'il jugeait responsables d'une évolution technologique destructrice pour l'humanité et la nature. Il confectionnait ces colis piégés dans sa cabane du Montana où il vivait depuis 25 ans, en ne manquant pas de les accompagner de notes d'humour...

Théodore Kaczinski dit "unabomber", brillant mathématicien et ancien professeur à l'université de Berkeley U.S.A, passe en ce moment devant le tribunal fédéral de Sacramento, pour quelques uns de ses attentats . Théodore Kaczinski âgé de 55 ans et emprisonné depuis son arrestation le 3 avril 1996, est accusé d'avoir adressé durant 18 ans (entre mai 1978 et avril I995 ) 16 colis piégés à des professeurs d'universités et à des informaticiens en particulier, faisant 3 morts et 23 blessés chez ces personnes qu'il jugeait responsables d'une évolution technologique destructrice pour l'humanité et la nature. Il confectionnait ces colis piégés dans sa cabane du Montana où il vivait depuis 25 ans, en ne manquant pas de les accompagner de notes d'humour...

En septembre 1995, Ted" fit un marché"aux plus importants journaux des États-Unis : la publication de son Manifeste contre la société industrielle contre l'arrêt de ses attentats. Le New-York Times et le Washington Post prirent la décision d'accepter avec l'aval du F.B.I. dont le premier objectif était l'arrêt des attentats qui semaient la terreur chez les professeurs d'universités, les informaticiens et toutes les personnes liées de près ou de loin à la recherche et au développement technologique. Cela pouvait permettre aussi d'identifier, d'après l'analyse de son contenu, et arrêter celui qui les défiait depuis si longtemps . Ce qui fut fait quelques mois plus tard grâce à la dénonciation de son frère qui connaissait ces expressions et ces idées . Depuis son premier attentat, Ted, surnommé "unabomber" est dépeint par tous les brillants experts psychiatres que compte les Etats-Unis sous les traits d'un "fou haineux" d'un " génie du mal"ou d'un" malade atteint de schizophrénie paranoïde". L'ensemble des média français, ont repris en coeur les attaques américaines sans véritablement analyser les idées de Ted, contenues dans son manifeste. Les Américains souvent cités en exemple dans nos média, pour leurs idées, leur mode de vie, même si cela est parfois avec de l'ironie sous-jacente, ne sont pas tous si abrutis qu'ils nous apparaissent comme démontrent le fait, que Ted ait été consacré en 1996 par le magazine People comme l'homme le plus fascinant de l'année. De nombreux sites et groupes de discussions lui sont consacrés outre-Atlantique sur l'Internet .

S 'il ne nous appartient pas de juger les actes dont Ted est accusé (d'autres se sont chargés depuis son arrestation, avant même qu'il ne le soit officiellement !!), nous pouvons déplorer qu'un homme d'aussi grande valeur se soit livré à des actes aussi inutiles que suicidaires (pour lui) au lieu de mettre son savoir au service d'un combat légal contre les technologies, en dénonçant par exemple les effets néfastes dans des conférences et dans les milieux scientifiques internationaux.

10:20 Publié dans Apocalypse | Lien permanent | Commentaires (0)

05/10/2008

La scientologie est une religion

L’Eglise de Scientologie demande à la Miviludes de mettre fin à ses propres “dérives”.

Paris– 10 avril 2007 – S’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme (première section) en faveur de la religion de Scientologie, l’Eglise de Scientologie d’Ile de France vient d’adresser une lettre à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) dans laquelle elle demande à ce que cesse toute déclaration et toute intervention « arbitraire » à l’encontre de l’Eglise ou ses membres. Par un arrêt en date du 5 avril 2007 rendu à l’unanimité, la Cour européenne des Droits de l’Homme a annulé le refus de la Ville de Moscou d’enregistrer l’Eglise de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse, mettant ainsi fin à treize années de conflit juridique et reconnaissant la nature religieuse de la Scientologie.

Dans sa décision, la Cour fait référence à sa jurisprudence qui détermine que « la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une ‘société démocratique’ garanti dans l’article 9 de la Convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ndlr]».

Plus loin, la Cour estime que « tandis que la liberté religieuse est d’abord une affaire de conscience individuelle, elle implique entre autre la liberté ‘d’exprimer sa religion’ seul, en privé ou en communauté, en public et dans le cercle de ceux avec qui l’on partage sa foi. Etant donné que les communautés religieuses existent traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 11 doit être interprété à la lumière de l’article 9 de la convention, qui protège la vie associative contre les interventions injustifiées de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des croyants à la liberté de religion qui inclut le droit à exprimer ses croyances en groupe, porte en lui l’attente pour les croyants de pouvoir s’associer librement sans intervention arbitraire de l’Etat. En effet, l’existence autonome de communautés religieuses est indispensable au pluralisme d’une société démocratique et par conséquent une question au cœur de la protection pourvue par l’article 9. »

Pour réfuter toute interprétation restrictive de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant la liberté de religion, la Cour a pris soin de préciser que « le pouvoir de l’Etat de protéger ses institutions et ses citoyens d’associations qui pourraient les mettre en péril doit être utilisé avec modération car les exceptions à la règle de la liberté d’association doivent être interprétées de façon rigoureuse et seulement des raisons convaincantes et irréfutables peuvent justifier des restrictions de cette liberté. »

L’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie d’Ile de France s’appuie sur cet arrêt qui fait jurisprudence pour les 46 pays membres du Conseil de l’Europe, pour demander à être protégée contre les interventions arbitraires de la Miviludes, voire ses propres « dérives ».

Dans son dernier rapport annuel, la Miviludes avait par exemple fustigé l’usage que font les scientologues de la loi d’accès aux documents administratifs - plus particulièrement concernant l’usage des fonds publics - alors qu’il s’agit d’un droit citoyen garantissant la transparence des administrations.

Selon Danièle Gounord, porte-parole de l’Eglise de Scientologie, « il n’y a aucun fondement juridique à ce que l’Eglise de Scientologie ou les scientologues soient régulièrement cités par la Miviludes, les scientologues doivent pouvoir exercer leur religion à l’abri de toute ingérence abusive de l’Etat et de ses administrations. »

L’arrêt de la Cour européenne est disponible sur le site http://www.echr.coe.int (Eglise de Scientologie de Moscou contre Russie, requête n°18147/02).

La religion de Scientologie a été fondée aux Etats-Unis en 1954. Elle compte aujourd’hui plus de 7 500 églises, missions et groupes dans 163 pays, et plus de 10 millions de membres.

08:46 Publié dans Thé au logis | Lien permanent | Commentaires (0)

03/10/2008

Le monstre, le singe et le foetus

Le Monstre, le singe et le fœtus. Tératogonie et Décadence dans l’Europe fin-de-siècle

Le Monstre, le singe et le fœtus. Tératogonie et Décadence dans l’Europe fin-de-siècle

Entretien avec Évanghélia Stead

Professeur de Littérature Comparée à l’Université de Reims, Évanghélia Stead est l’auteur du livre Le Monstre, le singe et le fœtus. Tératogonie et Décadence dans l’Europe fin-de-siècle, publié en 2004. Elle a également édité deux numéros spéciaux, La Lecture littéraire, n° 5-6 : Lire avec des images au XIXe siècle en Europe, et Romantisme, n°118 : Images en texte, en 2000 (travaux collectifs). Elle anime le séminaire TIGRE à l’ENS-Ulm sur Livres illustrés, Revues illustrées, XIXe-XXe siècles. Outre sur la fin du XIXe siècle et la Décadence, ses recherches portent sur le livre et la revue illustrée et la présence du monde antique dans la littérature moderne.

par Annick Louis

23:10 Publié dans Nuits de Walpurgis | Lien permanent | Commentaires (1)

17/09/2008

Virginité et burqa : des accommodements déraisonnables ?

Autour des rapports Stasi et Bouchard-Taylor et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2008.

Autour des rapports Stasi et Bouchard-Taylor et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2008.

Par Cécile Laborde

Cécile Laborde est Professeur de théorie politique à l’Université de Londres.

Diplômée de l’IEP et titulaire d’un doctorat d’Oxford, ses travaux ont porté sur les théories françaises et anglophones de la citoyenneté, le syndicalisme, l’Etat, le pluralisme, la laïcité, la tolérance, le libéralisme et le républicanisme.

Elle est, notamment, l’auteur de Pluralist Thought and the State in Britain and France,1900-1925 (Macmillan 2000), Republicanism and Political Theory (Oxford Blackwell 2007) et Critical Republicanism. The Hijab Controversy in Political Philosophy (Oxford University Press, 2008), et de nombreux articles en français et en anglais.

En comparant le rapport Stasi sur la laïcité avec le récent rapport Bouchard-Taylor paru au Québec en 2008, Cécile Laborde met en évidence les incohérences de la position française et son particularisme « catho-laïque ».

Deux affaires [1] ont récemment contribué à renforcer et stabiliser le « consensus républicain » français forgé, après 15 ans de controverses sur l’affaire du foulard, autour de la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l’école. Ce consensus met des limites strictes à la reconnaissance des particularismes religieux et culturels dans la république. Dans ce qui suit, je tiens à montrer que ce consensus s’est établi sur des bases erronées. Il n’approfondit pas mais au contraire travestit l’idéal républicain, comme le montre une analyse comparée de la doctrine des « accommodements raisonnables » dans le rapport Stasi (France, 2003) et le récent rapport Bouchard-Taylor (Québec, 2008).

Alors que la loi de 2004 ne concernait que l’école, espace public et sanctuaire républicain, ce sont désormais les pratiques domestiques de la religion, en l’occurrence de l’islam, qui sont mises en cause. Dans l’affaire dite de Lille, un juge a prononcé l’annulation d’un mariage au motif que la mariée avait menti sur sa virginité, considérée comme une de ses ‘qualités essentielles’ (TGI Lille, jugement du 1er avril 2008). Dans l’affaire de la burqa, une jeune femme s’est vue refuser la nationalité française au motif qu’elle avait « adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes » (Conseil d’État, arrêt du 27 juin 2008, n° 286798). À une quasi-unanimité, partis politiques, intellectuels et journalistes ont condamné la première décision et salué la seconde. Ce consensus républicain s’est forgé autour de trois grands principes, qu’il importe de formuler rigoureusement afin d’en discuter la portée et les limites.

1/ même loi laïque pour tous. Ce principe dérive de l’idéal d’égalité républicaine et affirme que la loi républicaine s’applique à tous et doit primer sur les règles religieuses. Dans l’affaire de Lille, on s’est ainsi offusqué qu’un juge de la république applique des règles apparemment dérivées de la S’haria, et consacre la virginité de la femme comme un motif légitime d’annulation d’un mariage de droit commun. Dans l’affaire de la burqa, on s’est inquiété de la compatibilité de l’allégeance à une doctrine islamiste radicale – le salafisme – avec l’adhésion à la loi républicaine.

2/ non-soumission à la volonté d’autrui. Ce principe dérive de l’idéal républicain de liberté et d’autonomie et inspire la critique féministe de certaines pratiques musulmanes. Ainsi, dans l’affaire de la burqa, la jeune femme admettait porter le vêtement recouvrant son corps et son visage à la demande de son mari, et vivait dans une complète soumission à des principes religieux fondamentalistes. De même, l’affaire de Lille a été interprétée comme autorisant la répudiation par les hommes de femmes considérées comme impures, selon une conception archaïque et misogyne de la moralité sexuelle.

3/ devoir d’assimilation. Ce principe dérive de l’idéal républicain de fraternité et identifie les fondements moraux, culturels et politiques de la communauté des citoyens français. Dans l’affaire de la burqa, on a ainsi considéré que le port d’un vêtement « exotique », le refus du principe d’égalité des sexes, ainsi que la pratique radicale de la religion, contrevenaient aux valeurs essentielles de la société française. De même, dans l’affaire de Lille, la volonté d’appliquer un droit « étranger » semblait témoigner d’un refus d’intégration de la part des intéressés.

Ces trois principes – qui constituent l’armature conceptuelle de la notion républicaine de laïcité – ont sous-tendu et renouvelé la critique républicaine de l’approche dite anglo-saxonne du multiculturalisme et des « accommodements raisonnables » des pratiques culturelles et religieuses des minorités. Des tels accommodements, selon le consensus français républicain en vigueur, sont en fait déraisonnables s’ils permettent à chaque communauté d’appliquer son propre droit et de vivre selon ses propres valeurs, au mépris des principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent la république.

Il s’agit ici de montrer que s’il est vrai que la laïcité est incompatible avec un tel communautarisme multiculturel, elle tolère, et même requiert, certains accommodements raisonnables de pratiques religieuses minoritaires. Reprenons un à un les trois piliers de l’argumentation républicaine, pour montrer en quoi celle-ci radicalise dangereusement le républicanisme en une doctrine communautaire et conservatrice. Quoi que l’on pense des conclusions tirées dans les affaires de Lille et de la burqa (et on est en droit de penser que le consensus républicain a touché juste) on peut à juste titre s’inquiéter de la teneur de l’argumentation sur lequel elles reposent.

1/ « même loi laïque pour tous » : le risque de la confusion des sphères. La loi laïque est, certes, la même pour tous. Mais elle s’arrête à la frontière des consciences, de la vie privée. La décision de Lille prenait appui sur le fait que le mariage n’est pas (ou plus) une institution publique, mais un contrat privé fondé sur le consentement mutuel. Suivant le droit du contrat, un mariage peut être annulé si l’un des futurs conjoints a menti sur une de ses « qualités essentielles ». Ainsi on a pu admettre que le statut de divorcé, ou d’impuissant sexuel, peut être une cause légitime d’annulation d’un mariage, dans le cas où le futur époux l’aurait sciemment dissimulé à sa conjointe, en sachant que ce serait pour elle un motif de refus du mariage. Par analogie, le juge de Lille s’est borné à constater que la virginité de la femme était considérée par les deux parties comme essentielle à leur union, que la future épouse avait menti sur son statut, et que tous les deux réclamaient l’annulation du mariage pour vice du consentement. Loin d’une substitution d’une règle religieuse (jamais mentionnée) à la loi laïque, le jugement ne faisait que tirer les conclusions logiques de la contractualisation du mariage en droit français (Terré 2008). Le vrai débat – complètement escamoté dans le débat français – aurait du se focaliser sur la question de savoir qui est en droit de juger des « qualités essentielles » de futurs conjoints (Malaurie 2008). Faut-il – suivant la logique de contractualisation – laisser les seuls conjoints fixer les paramètres de leur union, ou faut-il tenir compte des mœurs en vigueur dans la société française dans son ensemble ? Paradoxalement, une vision plus laïque, plus attachée à la séparation entre morale privée et morale publique mènerait plus facilement à l’acceptation, dans la sphère privée, de visions morales en porte-à-faux avec la société d’ensemble (telle la croyance en la virginité). En somme, l’affaire de Lille n’a strictement rien à voir avec une quelconque reconnaissance de l’autorité d’une loi religieuse en droit français ; elle se contente de tirer les conséquences de la contractualisation des rapports sociaux qui est l’aboutissement du long processus de laïcisation de l’institution du mariage.

2/ « non-soumission à l’autorité d’autrui » : le risque du paternalisme. Si l’idée de non-soumission (ou de non-domination) est au cœur du républicanisme progressiste, il n’est pas sûr que l’interprétation qui en est faite par le consensus républicain soit cohérente. Elle se heurte en effet à ce qu’on peut appeler le dilemme paternaliste, qui s’interroge sur les conditions selon lesquelles on peut forcer les individus à être libres. Dans les deux affaires, de Lille et de la burqa, on a prétendu libérer des femmes musulmanes du joug de leur mari religieux, sans se poser la question de leur consentement. Ainsi on a voulu protéger la jeune mariée d’une répudiation unilatérale par un mari traditionaliste, ignorant largement le fait qu’elle demandait elle-même l’annulation du mariage. De même, on a refusé à la femme portant la burqa la nationalité française, au motif qu’elle était trop soumise à son mari et à une doctrine religieuse inégalitaire. En « choisissant » de se « soumettre » (sic), elle ne démontrait pas un attachement suffisant aux valeurs de la république (Devers 2008). Paradoxalement, dans les deux cas, les femmes se trouvaient punies (en étant forcée à rester dans un mariage non voulu, ou en étant privée de la nationalité) au motif qu’elles étaient victimes – paradoxe inhérent au paternalisme républicain, qui prétend émanciper les femmes minoritaires par la coercition, au lieu de s’interroger sur les conditions politiques, sociales et culturelles nécessaires à la non-domination.

3/ « devoir d’assimilation » : le risque du conformisme culturel. Admettons, avec les républicains, qu’un certain niveau d’assimilation au pays d’accueil soit une condition à l’obtention de la nationalité française (résidence, attaches familiales, maîtrise de la langue). Admettons, de surcroît, que les postulants doivent démontrer un attachement minimal aux valeurs de la société française – ainsi les membres déclarés de mouvements violents et extrémistes pourraient légitimement se voir opposer un refus. L’ambiguïté de la décision sur la burqa est qu’elle suggère qu’une pratique religieuse radicale prouve en tant que telle une « assimilation insuffisante ». Le risque, ici, qui rejoint celui de la confusion des sphères relevé plus haut, est que les comportements jugés « non conformes aux lois de la république » soient en fait des comportements « étrangers et étranges », culturellement ou religieusement, même s’ils n’enfreignent aucune loi. Il y a ainsi un risque de confusion entre la moralité publique (les « valeurs de la république ») et les préjugés culturels de la société française.

Ainsi, quels que soient les jugements que l’on porte sur les conclusions de deux affaires (et l’on peut à juste titre considérer que la « qualité essentielle » d’un conjoint dans un mariage civil ne devrait pas être décidée par les conjoints eux-mêmes, et que l’adhésion à une doctrine salafiste ou fondamentaliste est en elle-même incompatible avec l’adhésion à la république) il est clair que le consensus républicain a reposé sur un certain nombre d’arguments ambigus et parfois erronés. Ils relèvent d’une dangereuse culturalisation des valeurs républicaines – par laquelle les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité sont réalisés, non dans le respect du droit de la république, mais dans l’allégeance à une culture spécifique, la culture française « catho-laïque », qui prescrit les comportements publics et privés. Les ambiguïtés du consensus républicain (conformisme culturel, confusion des sphères, paternalisme coercitif) se retrouvent aussi dans le rapport Stasi sur la laïcité, qui en Décembre 2003 a recommandé – entre autres – l’adoption d’une loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques. S’il est vrai que le rapport prétend s’interroger de manière objective sur la compatibilité de l’expression religieuse avec la neutralité laïque des services publics, il s’appuie sur des jugements culturalistes et stéréotypés du sens des signes religieux musulmans. Ainsi le foulard ou hijab est décrit comme un symbole « agressif », de « séparation », de « communautarisme » ou de « prosélytisme ». Ces jugements sont portés sans référence aucune, ni à la volumineuse littérature sérieuse sur l’Islam de la seconde (et troisième) génération issue de l’immigration en Europe, ni à l’avis des intéressées elles-mêmes (la Commission se déclarant « peu sensible » aux arguments de femmes présumées irrationnelles, soumises et opprimées). L’unique fondement du jugement de la Commission Stasi sur le sens du foulard, de sa propre admission, a été le témoignage de chefs d’établissements, enseignants, personnels de santé et autres agents publics se sentant « agressés » et « menacés » dans l’exercice de leurs fonctions par des demandes d’accommodements religieux. Que les services publics, et l’éducation en particulier, soient en grave crise, cela fait peu de doute. Mais que les sentiments des personnels touchés par ces crises, dont ils voient un symbole dans le foulard islamique, deviennent l’unique justification d’une loi coercitive, voila qui soulève le sceptre de la « tyrannie de la majorité » (culturelle). Comme J. S. Mill le soulignait avec force, le simple « dislike » (dégoût) pour une pratique minoritaire ne devrait jamais suffire pour justifier qu’on ne la tolère pas. Encore faut-il qu’elle porte gravement tort, enfreigne un droit, ou porte atteinte à une valeur essentielle.

Une justification plus plausible mise en avant dans le rapport Stasi concerne l’incompatibilité intrinsèque entre l’expression religieuse en tant que telle et la neutralité de l’État laïque. Mais là encore, la sévérité avec laquelle est jugée l’expression religieuse musulmane (demandes « préoccupantes », service publics « niés dans leur principe et entravés dans leur fonctionnement ») contraste avec la bienveillante mansuétude réservée aux entorses traditionnelles à la laïcité (financements des écoles privées, aménagement du temps de travail pour respect des fêtes religieuses, statut exorbitant de l’Alsace-Lorraine) : la laïcité est dans ces cas présentée comme un principe « appliqué avec empirisme ». Ainsi le rapport Stasi se réjouit que l’État laïque ait su faire des « accommodements raisonnables » [2] en faveur des chrétiens et des juifs, mais s’agissant des musulmans, il insiste pour que ce soient eux qui fassent « ce que les Québécois appellent des « accommodements raisonnables » en mettant des bornes à l’expression de [leur] identité publique ». Il y a donc deux poids, deux mesures, ce qui est pour le moins gênant dans un rapport qui vante la neutralité de l’État laïque comme garantie d’égalité entre les religions. Ce que suggère en fait le rapport Stasi, c’est que le statu quo français est éminemment « raisonnable », de sorte que les musulmans « raisonnables » doivent l’accepter comme tel.

L’argument souffre de ce qu’on peut appeler la « neutralité de statu quo », qui fait l’économie d’une analyse critique des relations existantes entre État et religions, assimile le réel à l’idéal (ou du moins au raisonnable) et fige les valeurs universelles de neutralité, liberté, égalité et fraternité dans leur incarnation – particulière et partielle – dans les compromis historiques de la société française. Le consensus républicain français est, en d’autres termes, insuffisamment critique (Laborde 2008). Un républicanisme plus critique prendrait soin de ne pas assimiler les pratiques culturelles françaises à la neutralité idéale, et par la même accepterait l’idée que c’est précisément parce que la sphère publique n’est pas culturellement et religieusement neutre que certains « accommodements raisonnables » en faveur des minorités peuvent être des demandes de justice. Ces accommodements, dans la mesure (et seulement dans la mesure) où ils rétablissent l’égalité, ne rompent pas avec la logique républicaine mais au contraire l’approfondissent. Ceci est possible à condition qu’on admette que la doctrine républicaine se doit de prôner l’intégration par le droit commun et les institutions publiques, non par l’assimilation et le conformisme culturels.

Un raisonnement similaire à ce « républicanisme critique » peut être discerné dans le récent rapport rédigé pour le gouvernement québécois par l’historien Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor (Bouchard-Taylor 2008). Ce rapport, riche et rigoureux, esquisse les principes permettant aux Québécois de régler la « crise des accommodements », qui a vu la société québécoise se braquer sur des demandes d’accommodements religieux dans les institutions publiques – des exemptions les jours de Sabbat aux demandes de médecins féminins dans les hôpitaux, en passant par le port de signes religieux par les agents publics, pour n’en citer que quelques exemples. D’emblée, le rapport Bouchard-Taylor, contrairement au rapport Stasi, signale que la crise des accommodements ne reflète pas simplement l’attitude « déraisonnable » des minorités face à l’État laïque, mais est aussi un signe de « protestation d’un groupe ethnoculturel majoritaire [les Canadiens francophones] qui doute de sa propre identité » et a du mal à accepter le pluralisme des modes de vie. Certes, selon les auteurs, ce pluralisme ne devrait pas conduire, dans le contexte québécois, à l’acceptation d’un multiculturalisme « à la canadienne ». Au Québec, le respect de la diversité doit être subordonné à la promotion d’une culture publique francophone et d’institutions communes comme lieux de participation. Et le rapport de reprendre à son compte les principes cardinaux, et aisément reconnaissables, de l’intégration républicaine : neutralité laïque de l’État, égalité des droits, intégration des immigrés, promotion du français comme langue commune, participation de tous dans les institutions publiques. Ces principes posent des limites claires à toute demande d’accommodement : aucun ajustement n’est légitime, par exemple, qui remettrait en cause des principes constitutionnels essentiels tels que l’égalité entre hommes et femmes. Il serait donc erroné de présenter le rapport Bouchard-Taylor comme un document typique du « multiculturalisme anglo-saxon » (si encore les contours de ce dernier étaient clairs). Bien plus intéressante est l’analyse qui montre en quoi le rapport québécois défend les accommodements raisonnables à partir de principes républicains.

Les accommodements sont nécessaires parce que toutes les lois et normes en vigueur dans la société québécoise ne relèvent pas de principes « neutres et universels » (comme l’est l’égalité hommes-femmes) mais au contraire « reproduisent les valeurs et normes implicites de la culture majoritaire ». Par exemple, le calendrier des jours chômés et fériés, bien qu’officiellement laïque, facilite la pratique de la religion chrétienne. Dans ce contexte, l’autorisation accordée aux croyants de religions minoritaires de prendre des congés pour motif religieux ne relève pas d’un privilège exorbitant, mais bien d’un rétablissement de l’égalité. On parle d’accommodements quand la neutralité culturelle est impossible, et que des ajustements mutuels sont nécessaires pour la rectification des injustices les plus flagrantes. En revanche, dans les cas où la neutralité culturelle et religieuse est possible et désirable, les auteurs du rapport ne craignent pas de mettre les institutions publiques à l’index pour manquement à la laïcité. Par exemple, ils demandent que les crucifix soient retirés de l’Assemblée nationale, et les prières abolies dans les conseils municipaux. Ceci est à comparer avec la tolérance du rapport Stasi vis-à-vis du maintien du Concordat en Alsace-Moselle, qu’il justifie au nom du « principe » selon lequel « les populations y sont attachées »…

Bouchard et Taylor s’interrogent aussi sur le devoir de réserve religieuse des agents publics. Ils recommandent que soit interdit le port de signes et symboles exclusivement aux fonctions représentatives et/ou coercitives (ministres, juges, policiers). Usagers des services publics et élèves de l’enseignement public peuvent porter des symboles religieux, sauf dans les cas où ils sont incompatibles avec les activités pratiquées : le rapport se refuse à toute interprétation du sens du port du foulard sinon comme symbole de foi. Et, suivant le principe républicain selon lequel les institutions publiques se doivent d’être laïques afin de pouvoir inclure tous les citoyens quelle que soit leur origine ou croyance, Bouchard et Taylor rejettent les conclusions restrictives de la Commission Stasi. À leur sens, le devoir de laïcité s’applique aux actes de l’État plutôt qu’à l’apparence des employés et usagers. Quant aux demandes d’exemptions et d’accommodements dans les domaines de la santé et du monde professionnel, leur position est moins nette et plus nuancée, en partie parce qu’ils laissent (avec raison) aux pratique de concertation et de délibération le soin de décider quels accommodements sont raisonnables ou non dans des contextes particuliers. On peut cependant regretter que le rapport ne donne pas plus d’indications sur les implications concrètes du principe constitutionnel d’égalité entre hommes et femmes – principe à la fois fondamental et vague, mais qui est souvent directement interrogé par les demandes d’accommodements des pratiques religieuses orthodoxes.

Quoi qu’il en soit, ce bref résumé des conclusions du rapport Bouchard-Taylor devrait suffire pour souligner son affinité avec l’approche du républicanisme critique. Contrairement au rapport Stasi, il ne postule pas que les institutions existantes appliquent déjà parfaitement (ou raisonnablement) les idéaux de la laïcité, de la neutralité et de l’égalité, et que les citoyens issus des minorités n’ont dès lors qu’à s’y conformer. Bien au contraire, le rapport québécois insiste sur le fait que les « accommodements raisonnables » nécessaires pour le vivre-ensemble sont des accommodements mutuels : ils sont requis de la part des minorités et de la majorité. Le rapport Stasi, quant à lui, souffre de la tendance, caractéristique du consensus républicain français, à assimiler valeurs libérales démocratiques universelles et normes ethnoculturelles françaises, et à juger les pratiques des minorités selon des critères qui ne distinguent pas suffisamment entre les deux registres. Au lieu d’un républicanisme critique, il promeut ainsi un républicanisme conservateur, qui tend à juger la société majoritaire par ses idéaux (proclamés), et les minorités par leurs pratiques (interprétées). C’est ce républicanisme plutôt conservateur qui a fourni l’armature conceptuelle des deux affaires récentes concernant la virginité de la mariée et le port de la burqa. Dans les deux cas, il s’est appuyé sur un rejet culturaliste de pratiques considérées comme « non-françaises » – la croyance en la virginité des futures épouses et le port d’un vêtement restrictif par les femmes.

On peut légitimement faire siennes les conclusions du consensus républicain, mais à condition de poser les bonnes questions. Ainsi, dans l’affaire de Lille, la vraie question n’était pas de savoir si le juge républicain était en droit d’appliquer une loi religieuse au mépris de la laïcité : il ne l’est pas. Il s’agissait en revanche de décider qui doit être juge des « qualités essentielles » de futurs conjoints, et de s’interroger sur les limites de la contractualisation du mariage. Dans l’affaire de la burqa, ont été mentionnés pêle-mêle, pour justifier le refus de la nationalité française, le port d’un vêtement restrictif, le fait d’être soumise à son mari, et une conception radicale de la religion. Pris séparément, ces trois traits ne sauraient en tant que tels justifier le refus de la nationalité. Pris ensemble, ils esquissent certes la figure de l’ « islam radical » qui sert de frontière imaginaire à la nationalité française. Encore faudrait-il définir précisément quels éléments de cette figure sont en fait incompatibles avec la citoyenneté française, et distinguer, dans les déclarations d’incompatibilité, ce qui relève de la culture « franco-française » au sens large et ce qui relève des valeurs politiques nécessaires au vivre-ensemble (bizarrement, le fait que la femme en question ne savait rien de la laïcité ou du droit de vote a été peu mis en avant dans les commentaires sur l’affaire). Pour s’assurer que des principes de droit, et non des normes ethnoculturelles, informent nos jugements sur les pratiques minoritaires, il serait bon d’appliquer plus fréquemment ce qu’on pourrait appeler le « test de la catholique fondamentaliste ». On ne devrait pouvoir refuser la nationalité à une femme portant la burqa que si l’on est sûr de la refuser, sur les mêmes bases, à une religieuse catholique fondamentaliste italienne. Et on ne devrait pouvoir s’opposer à l’annulation d’un mariage pour cause de non-virginité de l’épouse par des conjoints musulmans que si l’on est prêt à la même fermeté si la demande émane d’un couple chrétien traditionaliste. En d’autres termes, les deux affaires, si elles illustrent les limites raisonnables de l’accommodement de pratiques minoritaires, devraient aussi mettre en relief le particularisme « catho-laïque » du républicanisme réellement existant en France. La lecture du rapport Bouchard-Taylor, moins idéologique et plus rigoureux, est à cet égard instructive.

par Cécile Laborde [16-09-2008]

20:57 | Lien permanent | Commentaires (0)

16/09/2008

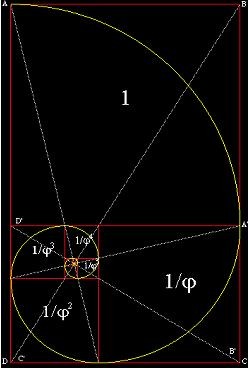

La découverte de l'irrationnel

02:45 Publié dans Cosmologie | Lien permanent | Commentaires (0)

15/09/2008

Lettre ouverte au Rabbin Gilles Bernheim

J’ai lu avec beaucoup d’attention l’ouvrage que vous avez écrit avec le cardinal Philippe Barbarin, Le rabbin et le cardinal1. Vos positions sur plusieurs sujets m’ont interpellé et posent problème, c’est pourquoi je souhaite développer un certain nombre de remarques sur ce livre. Cette démarche critique rejoignant finalement la vôtre2, d’autant que vous déclarez vous-même appartenir à l’école des pharisiens3.

J’ai lu avec beaucoup d’attention l’ouvrage que vous avez écrit avec le cardinal Philippe Barbarin, Le rabbin et le cardinal1. Vos positions sur plusieurs sujets m’ont interpellé et posent problème, c’est pourquoi je souhaite développer un certain nombre de remarques sur ce livre. Cette démarche critique rejoignant finalement la vôtre2, d’autant que vous déclarez vous-même appartenir à l’école des pharisiens3.

Les réflexions qui vous amènent aujourd’hui à favoriser un rapprochement avec le monde chrétien, ainsi que votre revendication d’une participation de l’Eglise et de la Synagogue à un combat commun afin d’agir pour le respect et l’efficacité des lois de civilisation, sont-elles conformes à l’interprétation de nos Sages ?

Même si votre inquiétude au sujet d’une déjudaïsation de bien des juifs ne peut que rencontrer mon approbation, ce rapprochement intime est-il utile et prudent ?

Je vous propose d’examiner des questions essentielles, sur lesquelles on ne peut laisser planer une quelconque ambiguïté:

1) Le bien fondé d’une ré-judaïsation par un enseignement chrétien.

2) La réintégration de Jésus comme compagnon du judaïsme, abstraction faite de la christologie.

3) La définition juive de l’idée hérétique.

4) Le Messie et le messianisme.

5) La Résurrection, l’Eucharistie, le christianisme comme religion révélée.

6) La position actuelle de l’Eglise sur les lectures bibliques, et l’utilité du dialogue.

7) Les chrétiens font-ils partie du peuple élu ?

8) Les ‘Houkims et l’intention pour les mitsvoth.

................................................................

(La suite de la lettre est dans le livre.)

19:38 Publié dans Thé au logis | Lien permanent | Commentaires (0)

14/09/2008

Individualisme

L’existence individuelle est une donnée fondamentale de nos sociétés: la reconnaissance de la valeur des individus, indépendamment de conditions d’appartenance à une communauté sociale ou religieuse, la reconnaissance de l’humanité de l’homme dans l’individu humain, reconnu comme une personne vivant une vie digne d’être vécue. Mais est un phénomène récent et isolé.

Cet individualisme, qui fait le fond de nos sociétés, est une véritable limite à l’exercice du pouvoir. On reconnaît à l’individu des droits subjectifs (valables contre l’Etat), une vie intérieure, une vie privée, le droit d’échapper au contrôle du pouvoir ou à ses instructions dans la majeure partie de son existence. Cette reconnaissance s’accompagne, du reste, d’une violation constante de ces droits. Il n’en reste pas moins que le droit des individus est ressenti chez nous comme une valeur.

Cet individualisme est dans une relation essentielle avec l’idée d’égalité juridique entre les individus. Par égalité juridique, j’entends égalité des droits à la naissance. La provenance, la généalogie des individus n’a en principe pas d’importance. L’individualisme implique l’égalité des conditions.

Enfin, cet égalité des conditions n’est compatible qu’avec une seule forme de gouvernement, c’est le gouvernement démocratique. L’individualisme et l’égalité des conditions impliquent en effet d’admettre le principe d’identité entre les gouvernants et les gouvernés.

Naturellement, cette belle construction est très théorique, constamment violée, remise en question. Elle n’en reste pas moins la trame idéologique, le discours qui justifie l’exercice du pouvoir. Elle est l’instance qui légitime l’exercice du pouvoir. Qu’un pouvoir, aujourd’hui, se réclame d’autres principes, et il est immédiatement qualifié d’illégitime, de tyrannique ou de pouvoir intolérant. On en trouve de nombreux exemples dans les conflits qui opposent, d’une part, les différents mouvements religieux : ceux que l’on qualifie aujourd’hui de " fondamentalistes " ne le sont que parce qu’ils refusent la validité des principes de l’individualisme démocratique au nom de la vérité révélée. Ceux qui, au contraire, composent avec le monde contemporain, sont soit inconséquents, soit hypocrites.

Les fondamentalistes ont raison d’être conséquents avec les principes de la révélation, mais pour cela aussi, ils engagent une lutte à mort avec la démocratie. Il n’est pas vrai de dire que la démocratie et la religion sont entre elles compatibles, parce que si la démocratie est compatible avec la distinction de la vie privée et de la vie publique, les religions révélées ne le sont pas.

Cette naissance de l’individualisme s’accompagne d’une progressive sortie de religion de nos sociétés politiques. La religion a longtemps été le fondement constitutionnel des sociétés politiques qui ne faisaient que reprendre en bas ce qui avait été décidé en haut. Nous allons voir que la religion est le véritable fondement de la Cité grecque. Mais aujourd’hui, c’est bien plutôt la constitution démocratique qui sépare le politique de la religion (le premier principe de la séparation des pouvoirs est le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, du spirituel et du temporel). Or le processus de transition de l’un à l’autre système ne s’est pas fait contre le christianisme mais par lui. C’est la religion chrétienne en général et la réforme protestante en particulier, qui a initié la naissance de l’individualisme et amorcé ainsi le processus de sortie de religion. Hegel note, dans ses Principes de la philosophie du droit, § 124, remarque : " Le droit de la subjectivité à se trouver satisfaite ou, ce qui est la même chose, le droit de la liberté subjective, constitue le point critique et central dans la différence entre l’Antiquité et les temps modernes. Ce droit dans son infinité est exprimé dans le Christianisme et y devient le principe universel réel d’une nouvelle forme du monde ".

07:13 Publié dans Droit naturel | Lien permanent | Commentaires (0)

13/09/2008

Dans l'antre de la Sibylle

Le dernier âge viendra, que la Sybille chantait :

Cycle nouveau-né des ans écoulés, cycle parfait.

La Justice reviendra sur la terre avec la Loi

Et le dieu Saturne. Du ciel sacré vois sans effroi

Une race nouvelle. Ô Lucine, ô très chaste esprit,

Hâte la naissance de l’Enfant avec qui finit

Notre âge de fer. L’âge d’or, primitif et si bon,

Du monde reviendra, car le doux règne d’Apollon

Recommencera pour nous, cet âge toujours glorieux

S’inaugure, ô Polion, avec toi, ô dieu gracieux ;

De ton consulat dateront les mois heureux, prospères ;

Sous tes auspices, l’Enfant effacera pour ses frères

Tous les crimes, affranchissant le monde de la peur ;

Avec les dieux et les héros, comme les dieux du coeur,

Il aura un commerce familier, et régnera

Sur le monde, et l’esprit de son Père gouvernera.

Pour toi, cher Enfant, la terre donnera sans culture

Ses dons précoces : la guirlande de lierre si pure,

L’acanthe riant, et toutes les fleurs qui croissent en reines ;

Des chèvres libres nous sucerons les mamelles pleines,

Les troupeaux ne craindront plus l’attaque du lion fier,

La terre te bercera, et délicieux sera l’air,

Les serpents venimeux mourront, et l’herbe dangereuse

Se fanera sur ton chemin, sous ta main si gracieuse.

Quand plus tard, avec l’âge, l’Enfant divin connaîtra

Les grandes gloires par lesquelles sa race brilla,

Quand il saura ce que l’honneur veut dire, alors les plaines

Resplendiront de la récolte des fruits et des graines,

Le vin brillant coulera de la grappe ensoleillée,

Le chêne donnera un miel plus doux que la rosée.

(Virgile, Enéide , VI, l'antre de la Sibylle)

10:59 Publié dans Apocalypse | Lien permanent | Commentaires (0)

11/09/2008

Ethnologie de la mouche et des Japonais

Ce n’est pas sur une lointaine peuplade inconnue que Sophie Houdart a décidé de porter son regard d’ethnologue, mais sur un laboratoire spécialisé dans l’étude des mouches drosophiles. Pas n’importe lequel d’ailleurs : celui d’un professeur japonais atypique. L’une des ambitions de Daisuke Yamamoto, accueilli à la fin des années 1970 au sein de l’Institut Mitsubishi pour créer sa propre structure, est en effet de « constituer une enclave internationale à l’intérieur du Japon ». Le projet du chercheur est confié à deux équipes, l’une installée au Japon et l’autre à Hawaii, chacune étant pluriculturelle. Mais est-il si différent d’être scientifique japonais ou scientifique occidental ? C’est à ce problème épineux que s’attaque S. Houdart tout au long de son étude particulièrement fouillée et excellemment écrite. La découverte d’une drosophile possiblement homosexuelle constitue l’un des fils directeurs autour duquel elle élabore sa réflexion sur les différentes conceptions de la nature, de la culture et de la ligne de partage entre les deux. Ainsi Yamamoto rencontre-t-il des blocages, aux États-Unis et en France, à l’idée de fondements génétiques de l’homosexualité, alors que selon lui, « nier qu’il existe un gène de l’homosexualité (…) par peur des réactions sociales est une faiblesse indigne d’un scientifique ». En outre, le chercheur japonais s’inscrit en faux contre l’« idéalisation trompeuse » consistant à prétendre user d’une parfaite objectivité pour accéder à la compréhension intime d’une nature qui serait immuable : pour lui, la pratique scientifique est avant tout une pratique sociale. « Si dichotomie est produite et maintenue, dans le laboratoire de Yamamoto, elle n’est pas entre nature et culture – mais entre l’ordre et le désordre, entre l’humanité et l’animalité », écrit l’auteure. Son livre ouvre un grand nombre de pistes intéressantes à méditer, même si pour toucher un large public, il eut peut-être gagné à être un peu plus synthétique.

Ce n’est pas sur une lointaine peuplade inconnue que Sophie Houdart a décidé de porter son regard d’ethnologue, mais sur un laboratoire spécialisé dans l’étude des mouches drosophiles. Pas n’importe lequel d’ailleurs : celui d’un professeur japonais atypique. L’une des ambitions de Daisuke Yamamoto, accueilli à la fin des années 1970 au sein de l’Institut Mitsubishi pour créer sa propre structure, est en effet de « constituer une enclave internationale à l’intérieur du Japon ». Le projet du chercheur est confié à deux équipes, l’une installée au Japon et l’autre à Hawaii, chacune étant pluriculturelle. Mais est-il si différent d’être scientifique japonais ou scientifique occidental ? C’est à ce problème épineux que s’attaque S. Houdart tout au long de son étude particulièrement fouillée et excellemment écrite. La découverte d’une drosophile possiblement homosexuelle constitue l’un des fils directeurs autour duquel elle élabore sa réflexion sur les différentes conceptions de la nature, de la culture et de la ligne de partage entre les deux. Ainsi Yamamoto rencontre-t-il des blocages, aux États-Unis et en France, à l’idée de fondements génétiques de l’homosexualité, alors que selon lui, « nier qu’il existe un gène de l’homosexualité (…) par peur des réactions sociales est une faiblesse indigne d’un scientifique ». En outre, le chercheur japonais s’inscrit en faux contre l’« idéalisation trompeuse » consistant à prétendre user d’une parfaite objectivité pour accéder à la compréhension intime d’une nature qui serait immuable : pour lui, la pratique scientifique est avant tout une pratique sociale. « Si dichotomie est produite et maintenue, dans le laboratoire de Yamamoto, elle n’est pas entre nature et culture – mais entre l’ordre et le désordre, entre l’humanité et l’animalité », écrit l’auteure. Son livre ouvre un grand nombre de pistes intéressantes à méditer, même si pour toucher un large public, il eut peut-être gagné à être un peu plus synthétique.

Sophie Houdart, La cour des miracle. Ethnologie d'un laboratoire japonais, CNRS éditions

15:58 Publié dans Communautarisme | Lien permanent | Commentaires (0)

05/09/2008

Justice et ramadan

Le Figaro du jour nous apprend qu'un procès relatif à une série de braquages commis à Rennes et à St-Malo en 2000 et 2001, est renvoyé au 19 janvier 2009, parce que le principal accusé respecte le ramadan.

Les avocats des parties civiles dénoncent une décision «aberrante».

L'ordonnance de renvoi ne mentionne pas explicitement le ramadan mais seulement "le souci d'une bonne administration de la justice" . Pourtant, selon plusieurs avocats rennais, ce renvoi est dû à l'observation par l'accusé du jeûne traditionnel musulman du ramadan.

Selon la demande de renvoi rédigée par les avocats du prévenu, «les contraintes diététiques et les obligations cultuelles qui s'imposent» à leur client musulman, qui aura «déjà vécu 14 jours de jeûne» au début de son procès - il doit se tenir le 16 septembre - l'empêcheraient de pouvoir se défendre correctement.

L'un des avocats, Me Yann Choucq, explique que «les contraintes du ramadan, d'un point de vue physiologique, mettent les gens en état de faiblesse physique». Mais, ajoute-t-il, «ce n'était pas le seul motif de renvoi». Le fait est que le juge leur a donné raison et a accepté le renvoi du procès.

A la fureur des avocats des parties civiles. Me Pierre Abegg, avocat de plusieurs d'entre elles, trouve ce renvoi «aberrant, c'est la première fois qu'on voit cela en France, nous ne sommes plus dans une République laïque». Même colère de Me Dominique Briand, pour qui cette décision «ouvre la porte à des choses qui ne sont pas souhaitables».

Le ramadan a commencé le 1er septembre, selon le Conseil français du culte musulman, qui définit cette date, basée sur le calendrier lunaire et souvent objet de controverses entre grandes mosquées. Il se terminera le 30 septembre.

De fait, on voit ici que la République accepte de tenir compte des obligations qui résulte, pour un croyant, de son respect pour la loi religieuse. Aurait-il été malade que le problème ne se serait pas posé. Mais dans la présente affaire ce qui peut troubler est en effet qu'une prescription juridique tirée d'un autre système normatif, en l'occurence le droit interne de l'Islam, puisse ainsi être opposé au droit français. On observera cependant que ce droit musulman est passé au crible du droit français et que ce n'est pas un juge musulman qui l'impose à la République, mais un juge républicain qui, dans le souci d'une bonne administration de la justice - cette mention est capitale - accepte de tenir compte d'une réalité qui justifie, à ses yeux, le renvoi du procès.

Où donc est alors le problème?

10:02 Publié dans Justice | Lien permanent | Commentaires (0)

02/09/2008

Cosmologie

L'interprétation romantique de l'éternel retour occulte le caractère systématique et nécessaire d'une conception subordonnée aux deux présupposés de la cosmologie ancienne: l'éternité du monde et sa finitude spatiale. Dans un tel cadre, celui d'Empédocle, par exemple, la somme des éléments du monde est en nombre fini, de même, la combinaison de ses éléments est en nombre fini. Déployé sur un temps infini et à l'épuisement des combinaisons possibles, le monde ne peut que recommencer à être ce qu'il était. Plus encore, il ne peut que recommencer un nombre infini de fois. Mieux encore, il a déjà recommencé un nombre infini de fois, de sorte que l'acte que j'accomplis à l'instant n'est que la répétition infinie du même acte dans l'éternité. Dans un tel monde le temps n'existe pas puisqu'à l'échelle de l'infini la répétition du même n'est qu'une simultanéité d'évènements éternels.

Les grandes gestes sémitiques puis chrétienne ont ici tout inversé: le temps compté se déploie au service d'une eschatologie, qui suppose une création et une fin du monde, tandis que l'espace infini laisse subsister une infinité d'éléments, de combinaisons d'éléments, sans menace d'épuisement. Le temps linéaire est né et avec lui un passé irrémédiablement perdu. Les Grecs ne connaissaient que le chaos, qui revient cycliquement défaire le cosmos, lequel se recompose à l'identique: rien n'est perdu parce que rien n'est crée. Sémites et chrétiens ont inventé, en même temps que cette chute vertigineuse dans le temps qui s'appelle passé, le néant et aussi la possibilité de la grâce.

04:39 Publié dans Cosmologie | Lien permanent | Commentaires (0)

31/08/2008

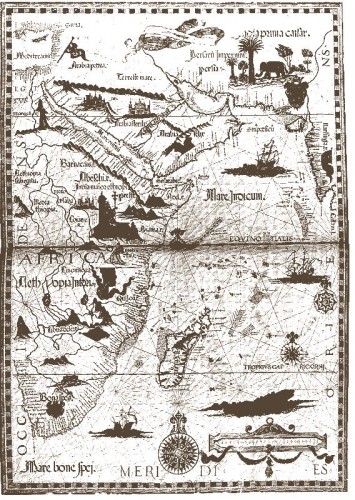

Le royaume du prêtre Jean

16:08 Publié dans Thé au logis | Lien permanent | Commentaires (0)

30/08/2008

Proudhon

« Il n’est pas possible de séparer le proudhonisme de la vie de Proudhon, écrit Jean Touchard (1) ; le proudhonisme c’est d’abord la présence d’un homme ». C’est sans doute le côté le plus attachant de celui qui fut l’un des pères fondateurs du socialisme français : il a vécu, totalement, ses idées.

« Il n’est pas possible de séparer le proudhonisme de la vie de Proudhon, écrit Jean Touchard (1) ; le proudhonisme c’est d’abord la présence d’un homme ». C’est sans doute le côté le plus attachant de celui qui fut l’un des pères fondateurs du socialisme français : il a vécu, totalement, ses idées.

Né le 15 janvier 1809 à Besançon, Pierre-Joseph Proudhon avait pour parents un tonnelier (vigneron à ses heures) et une servante. Loin de cacher ses origines modestes, Proudhon a toujours affirmé qu’il entendait, à travers son oeuvre, « travailler sans relâche… à l’amélioration intellectuelle et morale » de ceux qu’il se plaît à nommer « ses frères et ses compagnons ». Homme du peuple, devenu par ses écrits la conscience de nombreux militants révolutionnaires, Proudhon se gardera toujours de succomber à la vanité qu’apporte trop souvent le succès intellectuel. A vingt-neuf ans, alors qu’il vient d’être choisi par l’Académie de Besançon comme bénéficiaire de la pension Suard (2), il écrit à son ami Ackermann : « Faites des voeux pour que ma fragilité humaine reste fidèle à ses serments et à ses convictions et ne se laisse point offusquer par un vain succès d’amour propre» (3).

La France louis-philipparde, la France de Guizot proclame bien haut le primat des valeurs marchandes. Proudhon, qui est, du fait de son succès à l’Académie de Besançon, en position de jouer le bon jeune homme né pauvre mais plein d’avenir – s’il sait se couler dans le moule des « convenances » - refuse de se laisser happer par le système bourgeois : « Je vis parmi un troupeau de moutons. J’ai reçu les compliments de plus de deux cents personnes : de quoi pensez-vous qu’on me félicite surtout ? de la presque certitude que j’ai maintenant, si je le veux, de faire fortune, et de participer à la curée des places et des gros appointements ; d’arriver aux honneurs, aux postes brillants (…) Je suis oppressé des honteuses exhortations de tous ceux qui m’environnent : quelle fureur du bien-être matériel ! (…) Le matérialisme est implanté dans les âmes, le matérialisme pratique, dis-je, car on n’a déjà plus assez d’esprit pour professer l’autre » (4).

Résister aux tentatives de récupération et d’intégration par lesquelles la société bourgeoise détourne et exploite, avec art, les jeunes talents et les jeunes ardeurs révolutionnaires : c’est la constante préoccupation de Proudhon. Il s’en confie à son ami :

« Ne donnerons-nous pas un jour le spectacle d’hommes convaincus et inexpugnables dans leur croyance, en même temps que résolus et constants dans leur entreprise. Prouvons que nous sommes sincères, que notre foi est ardente ; et notre exemple changera la face du monde. La foi est contagieuse ; or, on n’attend plus aujourd’hui qu’un symbole, avec un homme qui le prêche et le croie ».

On a beaucoup écrit, beaucoup disserté sur Proudhon. Et certes, sa philosophie sociale, sa sociologie, sa doctrine sociopolitique méritent examen et restent, au moins partiellement, d’utiles éléments de réflexion, dont on a pu souligner l’actualité (5). Mais c’est sa foi, sa volonté révolutionnaire qui nous parlent, aujourd’hui, au premier chef. Sainte-Beuve, regrettant que Proudhon n’ait été « qu’un grand révolutionnaire » - et non point un philosophe au sens académique du terme - accuse sa trop riche nature : “Si l’on entre dans le jeu, dans le débat social avec une veine trop âpre de sentiments passionnés, intéressés, irrésistibles, on n’est plus un philosophe, on est un combattant.” C’est surtout ce que fut Proudhon. Le philosophe qu’il était par le cerveau ou qu’il aurait voulu être était à tout moment dérangé, troublé, surexcité par le cri des entrailles. Il tenait trop de ses pères et de sa souche première par la sève, par la bile et par le sang. Il était trop voisin de sa terre nourrice, trop voisin, pour ainsi dire, des aveugles éléments naturels qui étaient entrés dans son tempérament puissant et dans sa complexion même ».

Le caractère d’enracinement qui marque la personnalité et l’oeuvre de Proudhon - on a pu parler, pour désigner sa doctrine, d’un « socialisme paysan » - semble ainsi à Sainte-Beuve rédhibitoire, car compromettant le libre essor de l’intellect. C’est, tout au contraire, ce qui donne au génie proudhonien sa saveur et lui évite de tomber dans les spéculations utopiques, si en faveur au XIXème siècle. Ses souvenirs d’une jeunesse passée au milieu de paysans et d’artisans seront pour Proudhon un sur garde-fou contre les théories déréalisantes. Leur évocation, qui exprime un naturalisme au panthéisme diffus, révèle un aspect trop méconnu de sa personnalité. Proudhon, qui a gardé les vaches de sept à douze ans, se souvient : « Quel plaisir autrefois de se rouler dans les hautes herbes (…) de courir pieds nus sur les sentiers unis, le long des haies ; d’enfoncer mes jambes dans la terre profonde et fraîche ! Plus d’une fois, par les chaudes matinées de juin, il m’est arrivé de quitter mes habits et de prendre sur la pelouse un bain de rosée. Que dites-vous de cette existence crottée, Monseigneur ? (6) Elle fait de médiocres chrétiens, je vous assure. A peine si je distinguais alors moi du non-moi. Moi, c’était tout ce que je pouvais toucher de la main, atteindre du regard, et qui m’était bon à quelque chose ; non-moi c’était tout ce qui pouvait me nuire et résister à moi ». Et, citant « les nymphes des prés humides » dont parle Sophocle, Proudhon ajoute : « Ceux qui, n’ayant jamais éprouvé ces illusions puissantes, accusent la superstition des gens de la campagne, me font parfois pitié. J’étais grandelet que je croyais encore aux nymphes et aux fées ; et si je ne regrette pas ces croyances, j’ai le droit de me plaindre de la manière dont on me les a fait perdre ».

Le jeune sauvageot franccomtois se transforme, à douze ans, en écolier studieux. Grâce à une bourse d’externat, il peut faire des études secondaires. Dans des conditions certes difficiles : le dénuement familial est tel qu’il doit, faute d’argent pour acheter les livres nécessaires, recopier les textes sur les livres des condisciples fortunés ; il lui faut, le plus, souvent s’absenter pour aider son père dans ses travaux. Dès qu’il a un instant, il se précipite à la bibliothèque municipale de Besançon, ou la qualité et la quantité de ses lectures font l’étonnement du conservateur.

A dix-huit ans il doit interrompre ses études - la situation financière de la famille est alors catastrophique - et il devient typographe. L’imprimerie est, au XIXème siècle, un métier propice pour l’éclosion et la formation d’une conscience idéologique. Engagé comme apprenti, Proudhon devient vite correcteur. Il maîtrise le latin aussi bien que le français, et on lui confie les épreuves de livres de théologie et de patristique, une Vie des Saints et une édition de la Bible. Il en profite pour apprendre, seul, l’hébreu. Puis il entreprend de faire, pendant deux ans, son « tour de France », selon la tradition du compagnonnage - cette aristocratie du monde ouvrier. De retour à Besançon, Proudhon fonde avec un associé une imprimerie, qui périclite assez vite. D’où sa candidature à la pension de l’Académie de Besançon, qu’il obtient non sans mal, après avoir conquis, à vingt-neuf ans, le titre de bachelier. A l’évidence, certains flairent en ce jeune homme doué un fumet suspect, révolutionnaire. « Tout ce qu’il y a de dévots, de têtes bigotes et de prêtres dans l’Académie, est opposé à mon élection », écrit Proudhon à un ami. L’inquiétude des « têtes bigotes » est fondée. En effet, Proudhon est plus soucieux de participer au combat des idées que de réussite économique. En publiant un mémoire sur une question mise au concours par l’Académie de Besançon - De l’utilité de la célébration du dimanche - Proudhon entre dans l’arène. Son mémoire est primé, mais on a jugé « inquiétantes » certaines des idées qui y étaient exprimées. Ce sera un tollé lorsque, fixé désormais à Paris, Proudhon y publiera, en 1840, Qu’est-ce que la propriété ? Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement.

Car, pour attirer l’attention sur son livre, Proudhon a choisi la provocation. En mettant en relief, dans son texte, une formule choc : « La propriété, c’est le vol ». Il a réussi audelà de toutes espérances, puisqu’on ne retient en général de son oeuvre que cette phrase incendiaire. Commence alors pour lui une existence chaotique. Sommé de s’expliquer, il récidive en publiant un deuxième mémoire sur la propriété en 1841, puis un troisième en 1842. Celui-ci est saisi, Proudhon est poursuivi devant les assises du Doubs, et acquitté. En 1843, il se fixe à Lyon, ou il travaille dans l’entreprise de batellerie de ses amis Gauthier. C’est pour lui l’occasion de voyager beaucoup, et de faire la connaissance des principaux socialistes de son temps : Pierre Leroux, Louis Blanc, Cabet, Victor Considérant, George Sand, Bakounine, Karl Marx. Les relations avec ce dernier s’aigrissent vite. Proudhon ayant publié, en octobre 1846, La philosophie de la misère, Marx répond, en juin 1847, par La misère de la philosophie. Proudhon rompt avec le marxisme parce qu’il y voit un nouveau dogmatisme. Si le christianisme est « le système de la déchéance personnelle ou du non-droit », le communisme est « la déchéance de la personnalité au nom de la société ». « Ne nous faisons pas, accuse Proudhon, les chefs d’une nouvelle intolérance, ne nous posons pas en apôtres d’une nouvelle religion, cette religion fut-elle la religion de la logique, la religion de la raison ». D’où une critique contre tout systématisme, religieux ou laïcisé, qu’a bien résumée Henri de Lubac : « Dirigée d’abord et plus explicitement contre le ciel des religions, sa critique atteint par surcroît tout messianisme terrestre » (7).

Quand éclate la révolution de 1848, Proudhon regrette - il le note dans ses Carnets – qu’elle ait été faite sans véritable programme d’action. Ce programme, il va essayer de l’élaborer. Il collabore au Représentant du peuple, donnant jour après jour des articles d’économie politique, entrecoupés d’articles polémiques, dictés par l’actualité. Elu à l’Assemblée Nationale, il y prononce, après les sanglantes journées de juin, un violent discours contre la bourgeoisie. Après l’arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon, Proudhon publie contre lui plusieurs articles qui sont de véritables réquisitoires. Poursuivi, condamné, il est emprisonné de juin 1849 à juin 1852. Il en profite pour écrire Les confessions d’un révolutionnaire, Idée générale de la révolution et La philosophie du progrès, tout en continuant à collaborer régulièrement au journal Le Peuple, devenu en octobre 1849 La voix du peuple. En 1858 la publication De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise - un livre « qui allait être considéré comme le manifeste de l’anticléricalisme français » (G. Gurvitch) - entraîne de nouvelles poursuites, et une condamnation à trois ans de prison. Réfugié en Belgique, Proudhon y reste jusqu’en 1862. Malade, il continue à écrire. Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution parait en 1863. Des groupes socialistes se tournent vers lui, attendant conseils et consignes. Mais Proudhon, épuisé, meurt le 19 janvier 1865.

Il reste de son oeuvre quelques enseignements fondamentaux. Tout d’abord, ce que Pierre Haubtmann appelle son « vitalisme » : une société, pour être viable, doit être « en acte », en perpétuelle évolution, avec pour moteur de cette évolution l’effort, l’action, la création. Ce « vitalisme » exprime la capacité créatrice, la puissance vitale du « travailleur collectif » qu’est le peuple des producteurs. Inspiré par une vision de la diversité infinie du monde en mouvement, Proudhon assure que la réalité sociale, la réalité humaine sont comprises dans un mouvement dialectique sans fin - et qu’il est bien qu’il en soit ainsi. « Le monde moral comme le monde physique reposent sur une pluralité d’éléments irréductibles. C’est de la contradiction de ces éléments que résulte la vie et le mouvement de l’univers » (8). Proudhon propose donc un « empirisme dialectique » (9). Dans cette perspective, l’homme trouve, peut trouver, s’il en a la volonté la possibilité de se façonner et de façonner le monde. Il n’y a pas de fatalité : « L’auteur de la raison économique c’est l’homme ; l’architecte du système économique, c’est encore l’homme » (10). L’agent de l’action de l’homme sur le monde - le moyen donc de construire un monde nouveau – c’est le travail. Il est pour Proudhon « le producteur total, aussi bien des forces collectives que de la mentalité, des idées et des valeurs » (11). « L’idée, affirme Proudhon, naît de l’action et doit revenir à l’action ». Par le travail, l’homme s’approprie la création. Il devient créateur. Il se fait Prométhée. Métamorphose individuelle, mais aussi - et peut-être surtout – communautaire : la classe prolétarienne, sous le régime capitaliste, se fait Prométhée collectif : le travail, facteur d’aliénation dans le cadre d’un régime d’exploitation du travail par le capital, peut devenir le moyen - le seul moyen d’une désaliénation future.

L’émancipation du travail et du travailleur passe par l’élimination de la dictature que fait régner sur le système productif le capital spéculatif. D’où, en janvier 1849, l’essai d’organisation par Proudhon de la « Banque du peuple », qui devait fournir à un taux d’intérêt très bas les capitaux nécessaires aux achats de matières premières et d’outillage. L’évolution des événements fait capoter ce projet. Proudhon le reprend en 1855 et le présente au prince Napoléon. Il le conçoit comme une entreprise destinée à « ruiner la toute-puissance de la Banque et des financiers ». Un tel projet s’insère, chez Proudhon, dans une vision d’ensemble, que Jean Touchard qualifie « d’humanisme prométhéen ». Lequel implique une nouvelle morale « le problème essentiel à ses yeux est un problème moral » (12) -, reposant sur une définition neuve, révolutionnaire, du travail et du travailleur que l’on retrouvera, plus tard, chez Jünger. Reposant aussi sur le refus des systèmes consolateurs : « Quand le Hasard et la Nécessité seraient les seuls dieux que dût reconnaître notre intelligence, assure Proudhon, il serait beau de témoigner que nous avons conscience de notre nuit, et par le cri de notre pensée de protester contre le destin » (13). En faisant de l’effort collectif, volontaire et libre, la base même de la pratique révolutionnaire créatrice, Proudhon marque que l’idée de progrès, loin d’être un absolu, est relative et contingente. Elle dépend d’un choix, d’un effort, faute desquels elle échouera. Il n’y a pas de sens de l’histoire, et la révolution sera toujours à recommencer. Car « l’humanité se perfectionne et se défait elle-même ».

Proudhon voit donc dans la communauté du peuple, dans la communauté des producteurs, la force décisive. Une force qui doit s’organiser sur une base fédéraliste et mutualiste. Ainsi sera tenue en échec, et éliminée, cette forme de propriété oppressive - la seule qu’il condamne, en fait – qui repose sur la spéculation, les manipulations, les capitaux et les « coups » bancaires. Il s’agit en somme de rendre les producteurs maîtres des fruits de la production, en chassant le parasitisme financier. Il ne faut accorder aucune confiance, pour ce faire, au suffrage universel : « Religion pour religion, écrit Proudhon, l’arme populaire est encore au-dessous de la sainte ampoule mérovingienne ». Il n’y a rien à espérer de la politique : « Faire de la politique, c’est laver ses mains dans la crotte ». Il faut que les travailleurs s’organisent, se transforment en combattants révolutionnaires, ne comptant que sur eux-mêmes. Il y a, chez Proudhon, une vision guerrière de l’action révolutionnaire. Il écrit d’ailleurs : « Salut à la guerre ! C’est par elle que l’homme, à peine sorti de la boue qui lui sert de matrice, se pose dans sa majesté et sa vaillance ». (La Guerre et la Paix, recherches sur le principe et la constitution du droit des gens, Paris, 1861).

A un moment ou les socialismes « scientifiques » d’inspiration marxiste se révèlent épuisés et battus en brèche par l’histoire, le courant socialiste français apparaît comme particulièrement neuf et fécond pour renouveler le débat d’idées en France. Il faut relire Proudhon.

Pierre Vial

Source : Eléments N°37 – Janvier 1981

1 - Jean Touchard, Histoire des idées politiques, T. 2, Paris, PUF, 1967.

2 - La pension Suard était attribuée, tous les trois ans, à un jeune bachelier, originaire du Doubs et dépourvu de fortune, « qui aura été reconnu pour montrer les plus heureuses dispositions soit pour la carrière des lettres ou des sciences, soit pour l’étude du droit ou de la médecine ».

3 - C.A. Sainte-Beuve, P. J. Proudhon. Sa vie et sa correspondance, Paris, 1947.

4 - Ibid., Lettre à Ackermann du 16 septembre 1838

5 - L’actualité de Proudhon (Actes du Colloque de l’institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles), Bruxelles, 1967

6 - Proudhon adresse ce texte à l’évêque de Besançon.

7 - Henri de Lubac, Proudhon et le christianisme, Paris, Seuil, 1945.

8 - Jean Lacroix, Proudhon et la qualité d’homme, in Le Monde, 30 octobre 1980.

9 - Georges Gurvitch, Proudhon, Paris, PUF, 1965.

10 - P. J. Proudhon, Système des contradictions économiques ou philosophiques de la misère, 1946.

11 - Georges Gurvitch, op. cit.

12 - Jean Touchard, op. cit.

13 - C. A. Sainte-Beuve, op. cit

19:35 Publié dans Textes | Lien permanent | Commentaires (0)

29/08/2008

Cinéma

C'est un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés de créatures misérables, ahuries par leur besogne et leurs soucis. C'est, savamment empoisonnée, la nourriture d'une multitude que les Puissances de Moloch ont jugée, condamnée et qu'elles achèvent d'avilir.

C'est un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés de créatures misérables, ahuries par leur besogne et leurs soucis. C'est, savamment empoisonnée, la nourriture d'une multitude que les Puissances de Moloch ont jugée, condamnée et qu'elles achèvent d'avilir.

Un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n'aborde sérieusement aucun problème, n'allume aucune passion, n'éveille au fond des cœurs aucune lumière, n'excite aucune espérance, sinon celle, ridicule, d'être un jour " star " à Los Angeles.

Le dynamisme même du cinéma nous arrache les images sur lesquelles notre songerie aimerait s'arrêter. Les plaisirs sont offerts au public sans qu'il ait besoin d'y participer autrement que par une molle et vague adhésion. Ces plaisirs se succèdent avec une rapidité fébrile, si fébrile même que le public n'a presque jamais le temps de comprendre ce qu'on lui glisse sous le nez. Tout est disposé pour que l'homme n'ait pas lieu de s'ennuyer, surtout ! Pas lieu de faire acte d'intelligence, pas lieu de discuter, de réagir, de participer d'une manière quelconque. Et cette machine terrible, compliquée d'éblouissements, de luxe, de musique, de voix humaines, cette machine d'abêtissement et de dissolution compte aujourd'hui parmi les plus étonnantes forces du monde.