23/11/2014

Euthanasie

« L’euthanasie peut être un bon choix pour les pauvres, qui en raison de leur pauvreté n’ont pas accès à l’aide médicale », telle est la « solution » du problème des patients démunis proposée par le nouveau Ministre de la Santé de Lituanie Rimante Šalaševičiūtė, entrée en fonctions début juin. Elle a immédiatement engagé une discussion sur la légalisation de l’euthanasie en Lituanie, et a déclaré dans une interview que la Lituanie n’étant pas un Etat social, les soins palliatifs n’étaient pas accessibles à tous. C’est pourquoi l’euthanasie peut être un bon choix pour des gens qui « ne veulent pas infliger à leurs proches le spectacle de leurs souffrances ».

12:11 | Lien permanent | Commentaires (0)

05/11/2014

La Grande Europe entravée

Le conflit qui se déroule depuis plusieurs mois en Ukraine est une parfaite illustration d’une constante de la géopolitique anglo-saxonne : s’opposer par tous les moyens à la constitution d’un bloc continental euro-russe.

Le conflit qui se déroule depuis plusieurs mois en Ukraine est une parfaite illustration d’une constante de la géopolitique anglo-saxonne : s’opposer par tous les moyens à la constitution d’un bloc continental euro-russe.

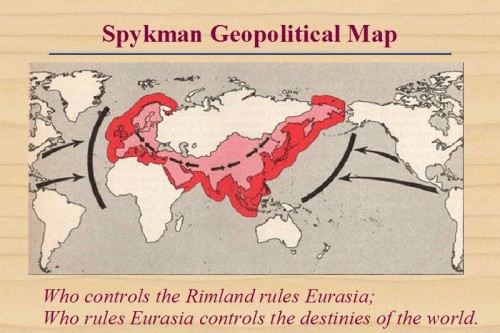

Cette stratégie très ancienne – elle remonte, en effet, au XVIIIe siècle, a été théorisée dès 1904 par H.J. Mackinder et complétée, beaucoup plus tard, par N. Spykman – s’est manifestée dans la politique de « containment » (« endiguement »), définie pendant la guerre froide par John Foster Dulles et appliquée sans interruption depuis lors. Elle est sous-jacente dans la pensée de Zbigniew Brzeziński telle qu’elle est exprimée dans Le Grand Échiquier. C’est elle qui inspire également le récent article de George Soros publié dans la presse européenne le 24 octobre dernier et qui présente l’Union européenne, selon ses propres termes, comme « de facto en guerre ». L’arrimage de l’Ukraine à l’Occident, son intégration dans l’OTAN et dans l’Union européenne sont alors conçus comme des moyens de déstabilisation et, à terme, de dislocation de la Russie.

Elle vise à organiser un cordon sanitaire continu depuis le Royaume-Uni jusqu’au Japon en passant par le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est. Elle a été conçue, bien avant la naissance de l’Union soviétique, et s’est poursuivie voire renforcée après sa chute.

Fondamentalement, c’est une stratégie d’interdiction de puissance et d’indépendance tournée contre l’avènement d’une « Grande Europe ».

Cette politique entraîne plusieurs conséquences.

La première est le maintien de l’isolement de la Russie post-soviétique toujours considérée chez certains responsables politiques américains comme étant potentiellement l’ennemi principal par :

– la diabolisation de ses dirigeants, Vladimir Poutine en particulier ;

– le renforcement technologique et militaire (bouclier antimissile, cyberdéfense, etc.) ;

– l’élargissement, ou plus précisément l’épaississement territorial du cordon sanitaire (extension continue de l’OTAN et recherche d’un contact direct avec la frontière russe, contrairement aux engagements qui semblent avoir été pris vis-à-vis du gouvernement soviétique lors de la chute du mur de Berlin).

En deuxième lieu, le renforcement, en réaction à cet encerclement, des relations terrestres continentales entre la Russie et la Chine (réseaux d’hydrocarbures, réseaux ferroviaires, TGV Pékin-Moscou, nouvelle route de la soie).

Troisièmement, la justification et sur-légitimation des liens naissants encore fragiles entre les BRICS en particulier par une stratégie de dédollarisation dans les échanges entre les différents partenaires préfigurant un contre-encerclement de revers : les assiégeants devenant assiégés.

Troisièmement, la justification et sur-légitimation des liens naissants encore fragiles entre les BRICS en particulier par une stratégie de dédollarisation dans les échanges entre les différents partenaires préfigurant un contre-encerclement de revers : les assiégeants devenant assiégés.

L’Europe, solidaire, puissante, indépendante et souveraine que nous appelons de nos vœux doit se construire en rupture avec cette situation en relançant le projet de partenariat euro-russe.

Ce partenariat prenant appui sur la continuité territoriale, la profondeur stratégique, la tradition, l’unité culturelle, l’immensité et la diversité des ressources, doit fonder l’un des éléments essentiels de la vision géopolitique d’une Europe redevenue souveraine.

Enfin, au-delà de ce partenariat strictement continental, une alliance plus vaste dans un cadre euro-BRICS doit être envisagée

Dans cette perspective, il ne s’agit pas, bien entendu, de passer d’une soumission à l’autre, mais de retrouver autonomie et liberté de manœuvre entre atlantisme béat et eurasisme angélique.

Il est consternant de constater que l’Union européenne, soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, confrontée à cette mutation économique et géopolitique majeure qui affecte le monde, n’ait pas été encore capable de saisir cette occasion pour se rendre maître d’un destin confisqué, de fait, depuis un siècle, et ait au contraire choisi de s’enfoncer un peu plus dans la vassalité.

Une fois de plus, le comportement chaotique et ambigu de la diplomatie des membres de l’Union européenne traduit l’absence totale de vision géopolitique de celle-ci. Pourtant, cette compétition multipolaire acharnée – le véritable visage de la mondialisation – n’est autre que la confrontation permanente des différentes visions géopolitiques des grands acteurs mondiaux.

Jean-Claude Empereur

16:17 | Lien permanent | Commentaires (0)

22/10/2014

Alain de Benoist appelle à une deuxième Révolution française

La Manif pour tous (LMPT), dans sa dernière édition, a récemment rassemblé entre 80.000 et 500.000 personnes à Paris. Une bonne nouvelle, à votre avis ?

La Manif pour tous (LMPT), dans sa dernière édition, a récemment rassemblé entre 80.000 et 500.000 personnes à Paris. Une bonne nouvelle, à votre avis ?

On ne peut que se réjouir de voir défiler dans la rue des foules hostiles à un gouvernement dont la nocivité n’est plus à démontrer. Mais au-delà du spectacle ? Béatrice Bourges, fondatrice du Printemps français, était à la manifestation. « J’en suis revenue, a-t-elle déclaré, non pas galvanisée comme je l’espérais, mais triste et mal à l’aise ». Je la comprends. Toute la question, en effet, est de savoir si les manifestations sont une fin ou un moyen. Si c’est un moyen, le plus élémentaire des réalismes oblige à constater que celle de ces dernières semaines, tout comme les précédentes, n’a strictement rien obtenu : « La vérité oblige même à dire que nous avons tout perdu », dit encore Béatrice Bourges.

Je vois à cela deux raisons. La première est l’indécrottable naïveté, typiquement droitière et révélatrice d’une absence totale de sens politique, qui porte les animateurs de la Manif à mettre tous leurs espoirs dans « l’aile droite » de l’UMP – cette même UMP qui vient de porter à la tête de la commission des Affaires sociales du Sénat un partisan résolu du mariage gay, de la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes et de la gestation pour autrui, en l’occurrence le sénateur Alain Milon. En oubliant que pratiquement toutes les réformes « sociétales » dont se plaignent aujourd’hui les membres de la Manif pour Tous ont historiquement été réalisées par la droite ! Qu’on en soit encore aujourd’hui à attendre de l’UMP qu’elle « sauve la famille » est plus que pathétique, c’est consternant.

L’autre raison va de pair avec la première. La Manif pour Tous est de plus en plus familiale et confessionnelle. Elle aligne de gentils manifestants bien corrects et se flatte « d’éviter tout débordement ». Si, ce qu’à Dieu ne plaise, elle se proposait de faire un sauter un train, je suis sûr que ses représentants commenceraient par acheter un ticket de quai ! Le problème, c’est que les braves gens ne sont pas forcément des gens braves, et qu’on ne fait pas la révolution avec des Bisounours bien élevés qui, après avoir défilé, rentrent sagement chez eux. Ce n’est pas en évitant les « débordements » que les Bonnets rouges ont fini par faire céder le gouvernement, mais au contraire en les multipliant ! Ce n’est pas en faisant des révérences (ou des génuflexions) que Farida Belghoul, désormais tenue à l’écart de la Manif pour Tous, a réussi ses « Journées de retrait de l’école ». Et ce n’est pas non plus avec des prières qu’on a dégonflé le grotesque plug anal géant érigé place Vendôme avec la bénédiction de la mairie de Paris !

Vous voulez dire que la Manif pour tous devrait être plus radicale ?

Je dis qu’il faut savoir ce que l’on veut, et surtout ce qui donne la possibilité d’obtenir ce que l’on veut. Etant de ceux qui pensent que nous avons moins besoin d’une VIe République que d’une seconde Révolution française, je crois aussi qu’il y a des jours où, plutôt que d’ouvrir son missel, on pourrait utilement relire les Réflexions sur la violence de Georges Sorel. On se rendrait alors compte que laisser les gens manifester, c’est aussi leur donner un exutoire permettant de faire l’économie d’une révolte populaire, et que ce n’est pas en tentant de créer un « lobby de la famille » qu’on peut faire émerger un mouvement social susceptible de s’imposer comme sujet historique.

Les mots d’ordre LMPT contre la marchandisation du corps humain trouvent quand même votre assentiment ?

J’applaudis même des deux mains. Mais encore faudrait-il comprendre que cette marchandisation n’est jamais que le point d’aboutissement d’un vaste processus entamé depuis plus d’un siècle, sur lequel les gens de droite sont en général restés parfaitement aveugles. À l’époque moderne, le capitalisme libéral a progressivement imposé dans les esprits le primat des valeurs marchandes sur toute autre sorte de valeur. La terre, le travail, l’art, le sport, la solidarité ont été peu à peu intégrés dans la sphère du calculable, du quantifiable et de l’évaluation comptable. La brevetabilité du vivant, la marchandisation de la procréation, la location des utérus, étaient déjà en germe dans cette évolution qui a conduit à considérer toutes les sphères de l’activité humaine comme assimilables à des marchés. Le capitalisme, bien avant d’être un système économique, est un « fait social total » (Marcel Mauss), qui véhicule avec lui toute une anthropologie fondée sur l’Homo œconomicus, c’est-à-dire sur un producteur-consommateur censé chercher en toute circonstance à maximiser son meilleur avantage matériel. Un tel être n’obéit qu’à des considérations égoïstes gouvernées par l’utilitarisme et l’axiomatique de l’intérêt. Or, la famille est l’un des derniers endroits où la logique du don l’emporte encore sur celle de l’échange. C’est bien de dénoncer la marchandisation du corps humain. Il serait encore mieux de réaliser qu’elle n’est jamais qu’une conséquence du fétichisme de la marchandise et du règne de l’argent.

12:49 | Lien permanent | Commentaires (0)

18/10/2014

Les mensonges de l'expérience Milgram

L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’«expérience de Milgram»

L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’«expérience de Milgram»

En poussant des quidams à électrocuter des innocents, Stanley Milgram réalisa en 1960 la plus célèbre des expériences psychologiques. Mais en plongeant dans ses archives, on découvre une réalité très différente de celle que le chercheur avait fabriquée…

Votre élève – un adulte de sexe masculin, de corpulence moyenne – est attaché à une chaise, des électrodes sont fixées à ses poignets. Il doit réussir un exercice de mémorisation portant sur des mots que vous prononcez à voix haute. Lorsqu’il se trompe, vous êtes prié de le corriger par des décharges électriques d’intensité croissante, de 15 à 450 volts, en actionnant une série d’interrupteurs. Telle est la mission pour laquelle vous avez été engagé, pour un salaire de 4,50 dollars (l’équivalent de 35 dollars actuels), un jour de 1960, de 1961 ou de 1962. Vous appuyez. L’élève crie. L’homme qui vous dirige, en blouse blanche, vous assure que c’est douloureux, mais pas dangereux: «Continuez», demande-t-il. L’expérience porte – vous a-t-il dit – sur le lien entre apprentissage et punition. En réalité, l’«élève» est un acteur, les chocs sont faux, tout comme les cris, et le sujet de l’expérience, c’est vous: jusqu’où ira votre obéissance?

En mettant sur pied ce dispositif, le dénommé Stanley Milgram, assistant en psychologie à l’Université Yale, acquiert un ticket gagnant pour la célébrité. Au propre comme au figuré, son expérience est en effet un électrochoc. Elle dévoile, selon son auteur, la facilité avec laquelle n’importe qui peut glisser dans un état d’obéissance aveugle à l’autorité, se convertissant en tortionnaire sur demande, sans presque s’en rendre compte. C’est du moins ainsi que se décline l’histoire officielle de l’«expérience de Milgram» telle qu’elle est propagée par les manuels scolaires et par la culture populaire: on en trouve des échos dans le dessin animé Les Simpson, dans la chanson We Do What We’re Told (Milgram’s 37) de Peter Gabriel ou dans le thriller conspirationniste I… comme Icare d’Henri Verneuil.

Depuis que les chercheurs ont commencé à plonger dans les archives de Stanley Milgram, parcourant ses enregistrements et ses journaux de bord, on découvre que la réalité de l’expérience était très différente. Selon une étude publiée en septembre dernier par une équipe de psychologues écossais, états-uniens et australiens, les résultats des quelque 700 essais menés à Yale montrent bien quelque chose, mais pas du tout ce que l’on croyait. Les sujets qui poussent la punition jusqu’au voltage maximum – qui ne sont pas la majorité, contrairement aux affirmations de Milgram – «ne sont pas des gens qui obéissent comme des robots et qui somnambulent dans la tyrannie: ils agissent parce qu’ils ont pris une décision, et ils sont activement engagés dans le processus», explique au téléphone Alexander Haslam, de l’Université du Queensland à Brisbane (Australie), coauteur de l’étude. Dans ce processus, Milgram lui-même joue un rôle crucial et inavoué, celui d’un leader qui crée un mécanisme d’identification à un bien supérieur – la science – lequel vaut bien, au passage, quelques cruautés.

Auteure du livre Behind the Shock Machine. The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments , forte de quatre ans d’immersion dans les archives de Yale et d’une série de rencontres avec d’anciens participants, la psychologue australienne Gina Perry est plus radicale. «La méthodologie des expériences présente tellement de failles qu’il est extrêmement difficile d’en tirer une conclusion quelconque», souligne-t-elle, jointe sur son mobile. Il n’y eut, pour commencer, pas une, mais 24 expériences, avec des dispositifs très variés et des résultats qui l’étaient tout autant: le taux d’obéissance de 65%, mis en avant par Milgram comme un résultat global, porte, par exemple, sur une variation où l’«élève» électrocuté ne se plaignait pas.

«Il faudra à Milgram douze ans pour mettre au point une explication théorique de ce qui s’est passé dans son laboratoire, relève Gina Perry. C’est seulement en rédigeant son livre La Soumission à l’autorité, publié en 1974, qu’il aboutit à la notion d’«état agentique»: une sorte de zone crépusculaire où la conscience serait endormie et où l’on obéirait servilement, «dépourvu de culpabilité», selon ses termes. D’après Milgram, on entre dans cet état lorsqu’on se trouve en relation avec une figure de pouvoir qui donne des ordres: notre volonté fusionne alors avec cette autorité, dont on devient l’agent.»

Pour étayer son point de vue, le récit de Milgram fait l’impasse sur plusieurs points. L’étendue de la désobéissance, par exemple: «En réexaminant les résultats, on voit que lorsque les sujets étaient clairement confrontés à l’idée que les chocs faisaient du mal, ils arrêtaient.» Mais aussi le fait que de nombreux participants perçaient l’illusion et ne croyaient pas à la réalité des décharges.

Que démontre, alors, l’expérience de Milgram? Probablement rien au sujet de la nature humaine. Son fabuleux destin en tant que récit met en lumière, en revanche, le pouvoir du storytelling et de la science-spectacle. «Milgram était un grand admirateur de Candid Camera (caméra cachée) – l’émission de télé la plus populaire aux Etats-Unis dans les années 1950 et au début des années 1960 – et de son créateur, Allen Funt. Ce dernier avait travaillé en tant qu’assistant en psychologie à l’Université Cornell. D’une certaine façon, les expériences de Milgram avaient leurs racines dans la téléréalité. Elles ont nourri à leur tour beaucoup d’émissions de ce type. J’ai vu récemment un épisode de Big Brother où les participants s’administraient des électrochocs en cas de mauvaise réponse à un test d’orthographe», reprend Gina Perry. Liaisons dangereuses? «Beaucoup de psychologues travaillent aujourd’hui comme conseils pour la téléréalité. Il y a toujours eu ce lien fort entre la recherche en psychologie sociale, impliquant la mise en scène et la duperie, et la téléréalité. Milgram en est un exemple.» Ses étudiants se souviennent d’ailleurs d’un «très bon showman, avec un sens très fort du drame».

Après l’expérience, les sujets sont congédiés avec un débriefing qui, dans les documents, apparaît loin d’être systématique et complet. La violence psychologique endurée par les participants, et son prolongement dans la confusion sur ce qui s’est réellement passé, sont les points principaux sur lesquels s’abattent les critiques après que Milgram a publié son premier article sur l’expérience, en 1963. Le débat qui s’ensuit conduit la psychologie expérimentale à renforcer son code d’éthique, bannissant les méthodes basées sur la mystification et introduisant la notion de «consentement éclairé». Certains, entre-temps, seront restés traumatisés toute leur vie. «J’ai rencontré des gens qui, encore aujourd’hui, sont extrêmement troublés d’avoir vu leur vécu dans le laboratoire de Milgram être assimilé au comportement des gardes des camps de concentration nazis», raconte Gina Perry.

Le lien avec le nazisme est au cœur du discours de Milgram. Il s’explique notamment par le contexte de l’expérience: pendant que le chercheur met ses sujets à l’épreuve, la philosophe allemande Hannah Arendt chronique le procès du chef SS Adolf Eichmann pour le magazine The New Yorker. En observant l’accusé, elle croit découvrir la «banalité du mal». Jeu d’échos: «Milgram entre en résonance avec l’idée selon laquelle Eichmann et les gens comme lui étaient des rouages dans une machine bureaucratique, au sein de laquelle ils devenaient des agents des actions d’autrui, plutôt que les acteurs à plein titre de leurs propres actes.»

Le lien avec le nazisme est au cœur du discours de Milgram. Il s’explique notamment par le contexte de l’expérience: pendant que le chercheur met ses sujets à l’épreuve, la philosophe allemande Hannah Arendt chronique le procès du chef SS Adolf Eichmann pour le magazine The New Yorker. En observant l’accusé, elle croit découvrir la «banalité du mal». Jeu d’échos: «Milgram entre en résonance avec l’idée selon laquelle Eichmann et les gens comme lui étaient des rouages dans une machine bureaucratique, au sein de laquelle ils devenaient des agents des actions d’autrui, plutôt que les acteurs à plein titre de leurs propres actes.»

Le problème, c’est que la notion de la «banalité du mal» présente, elle aussi, un défaut de fabrication majeur. «Comme le montre l’historien David Cesarani dans sa biographie d’Eichmann, Hannah Arendt n’était présente que lors des journées d’ouverture du procès, dans lesquelles la défense présentait son point de vue. Après son départ, les pièces à conviction et les témoignages présentés montraient Eichmann comme beaucoup plus activement engagé. La vision de Hannah Arendt est liée au matériel partiel auquel elle a été exposée», avance Gina Perry. Le livre récent de Bettina Stangneth Eichmann vor Jerusalem: Das unbehelligte Leben eines Massenmörders (qui vient de paraître en traduction anglaise) enfonce aujourd’hui le clou, montrant un Eichmann engagé de manière virulente et dépourvu de repentir.

Pas de repentir, si l’on ose la transition, chez Milgram non plus. «En réalité, il était conscient, et très lucide, à propos des failles de son expérience. Les documents le montrent s’avouant à lui-même que sa méthodologie est viciée. Mais ces confessions à usage personnel s’arrêtent lorsque l’expérience devient célèbre. Il adopte alors une attitude purement défensive et ne s’accorde plus aucune place pour les ruminations», constate Gina Perry.

Que conclure? Si l’expérience de Milgram ne démontre rien sur l’obéissance, ses faux-semblants et le succès de son récit pointent vers une autre vérité: face aux explications simples et sidérantes, mieux vaut, sans doute, toujours y regarder de près.

23:48 | Lien permanent | Commentaires (0)

Féminisation des noms

À la suite du récent incident qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, les immortels ont tenu à rappeler le bon usage.

À la suite du récent incident qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, les immortels ont tenu à rappeler le bon usage.

Le document est titré: «La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres - Mise au point de l'Académie française». La vénérable institution, «fidèle à la mission que lui assignent ses statuts depuis 1635», a tenu à rappeler les règles qui s'imposent dans notre langue. Voici le document dans son intégralité avec les cinq points importants.

● Rejet de «professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure»

1. L'Académie française n'entend nullement rompre avec la tradition de féminisation des noms de métiers et fonctions, qui découle de l'usage même: c'est ainsi qu'elle a fait accueil dans la 8e édition de son Dictionnaire (1935) à artisane et à postière, à aviatrice et à pharmacienne, à avocate, bûcheronne, factrice, compositrice, éditrice et exploratrice. Dans la 9e édition, en cours de publication, figurent par dizaines des formes féminines correspondant à des noms de métiers. Ces mots sont entrés naturellement dans l'usage, sans qu'ils aient été prescrits par décret: l'Académie les a enregistrés pourvu qu'ils soient de formation correcte et que leur emploi se soit imposé.

Mais, conformément à sa mission, défendant l'esprit de la langue et les règles qui président à l'enrichissement du vocabulaire, elle rejette un esprit de système qui tend à imposer, parfois contre le vœu des intéressées, des formes telles que professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure, etc., pour ne rien dire de chercheure, qui sont contraires aux règles ordinaires de dérivation et constituent de véritables barbarismes.

Le français ne dispose pas d'un suffixe unique permettant de féminiser automatiquement les substantifs. S'agissant des métiers, très peu de noms s'avèrent en réalité, du point de vue morphologique, rebelles à la féminisation quand elle paraît utile. Comme bien d'autres langues, le français peut par ailleurs, quand le sexe de la personne n'est pas plus à prendre en considération que ses autres particularités individuelles, faire appel au masculin à valeur générique, ou «non marquée».

● Le masculin, valeur générique

2. En 1984, après que le gouvernement eut pris une première initiative en faveur de «la féminisation des titres et fonctions et, d'une manière générale, du vocabulaire concernant les activités des femmes», l'Académie française fit publier une déclaration rappelant le rôle des genres grammaticaux en français. Les règles qui régissent dans notre langue la distribution des genres remontent au bas latin et constituent des contraintes internes avec lesquelles il faut composer. L'une des contraintes propres à la langue française est qu'elle n'a que deux genres: pour désigner les qualités communes aux deux sexes, il a donc fallu qu'à l'un des deux genres soit conférée une valeur générique afin qu'il puisse neutraliser la différence entre les sexes.

L'héritage latin a opté pour le masculin. Les professeurs Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss, à qui la Compagnie avait confié la rédaction de ce texte, adopté à l'unanimité dans la séance du 14 juin 1984, concluaient ainsi: «En français, la marque du féminin ne sert qu'accessoirement à rendre la distinction entre mâle et femelle. La distribution des substantifs en deux genres institue, dans la totalité du lexique, un principe de classification permettant éventuellement de distinguer des homonymes, de souligner des orthographes différentes, de classer des suffixes, d'indiquer des grandeurs relatives, des rapports de dérivation, et favorisant, par le jeu de l'accord des adjectifs, la variété des constructions nominales… Tous ces emplois du genre grammatical constituent un réseau complexe où la désignation contrastée des sexes ne joue qu'un rôle mineur. Des changements, faits de propos délibéré dans un secteur, peuvent avoir sur les autres des répercussions insoupçonnées. Ils risquent de mettre la confusion et le désordre dans un équilibre subtil né de l'usage, et qu'il paraîtrait mieux avisé de laisser à l'usage le soin de modifier» (déclaration faite en séance, le 14 juin 1984).

● Refus de la féminisation systématique

3. Le 21 mars 2002, l'Académie française publie une nouvelle déclaration pour rappeler sa position, et, en particulier, pour souligner le contresens linguistique sur lequel repose l'entreprise de féminisation systématique. Elle insiste sur les nombreuses incohérences linguistiques qui en découlent (ainsi une recteure nommée directrice d'un service du ministère de l'Éducation nationale, ou la concurrence des formes recteure et rectrice - préférée par certaines titulaires de cette fonction). La Compagnie fait valoir que brusquer et forcer l'usage revient à porter atteinte au génie même de la langue française et à ouvrir une période d'incertitude linguistique.

«Un catalogue de métiers, titres et fonctions systématiquement et arbitrairement “féminisés” a été publié par la Documentation française, avec une préface du premier ministre. La presse, la télévision ont suivi avec empressement ce qui pouvait passer pour une directive régalienne et légale» (déclaration adoptée à l'unanimité dans la séance du 25 mars 2002). Or aucun texte ne donne au gouvernement «le pouvoir de modifier de sa seule autorité le vocabulaire et la grammaire du français».

Nul ne peut régenter la langue, ni prescrire des règles qui violeraient la grammaire ou la syntaxe: elle n'est pas en effet un outil qui se modèle au gré des désirs et des projets politiques. Les compétences du pouvoir politique sont limitées par le statut juridique de la langue, expression de la souveraineté nationale et de la liberté individuelle, et par l'autorité de l'usage qui restreint la portée de toute terminologie officielle et obligatoire. Et de l'usage, seule l'Académie française a été instituée «la gardienne».

● Distinguer noms de métiers et fonctions officielles

4. Il convient par ailleurs de distinguer des noms de métiers les termes désignant des fonctions officielles et les titres correspondants. Dans ce cas, les particularités de la personne ne doivent pas empiéter sur le caractère abstrait de la fonction dont elle est investie, mais au contraire s'effacer derrière lui: c'est ce que mettait en lumière un rapport remis, à sa demande, au premier ministre en octobre 1998 par la Commission générale de terminologie et de néologie, qui déconseillait formellement la féminisation des noms de titres, grades et fonctions officielles, par distinction avec les noms de métiers, dont le féminin s'impose naturellement dans l'usage.

Ce texte marquait une grande convergence de vues avec l'Académie française et complétait utilement les déclarations sur cette question que la Compagnie avait elle-même rendues publiques. En 2002, l'Académie française constate que, «de ce rapport, le gouvernement n'a pas plus tenu compte» que de l'«analyse scientifique irréfutable» des professeurs Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss.

La Commission générale rappelle que, si l'usage féminise aisément les métiers, «il résiste cependant à étendre cette féminisation aux fonctions qui sont des mandats publics ou des rôles sociaux distincts de leurs titulaires et accessibles aux hommes et aux femmes à égalité, sans considération de leur spécificité. […] Pour nommer le sujet de droit, indifférent par nature au sexe de l'individu qu'il désigne, il faut se résoudre à utiliser le masculin, le français ne disposant pas de neutre». Elle ajoute que «cette indifférence juridique et politique doit être préservée dans la règlementation, dans les statuts et pour la désignation des fonctions». Elle affirme «son opposition à la féminisation des noms de fonction dans les textes juridiques en général, pour lesquels seule la dénomination statutaire de la personne doit être utilisée.»

Elle «estime que les textes règlementaires doivent respecter strictement la règle de neutralité des fonctions. L'usage générique du masculin est une règle simple à laquelle il ne doit pas être dérogé» dans les décrets, les instructions, les arrêtés et les avis de concours. Les fonctions n'appartiennent pas en effet à l'intéressé: elles définissent une charge dont il s'acquitte, un rôle qu'il assume, une mission qu'il accomplit. Ainsi ce n'est pas en effet Madame X qui signe une circulaire, mais le ministre, qui se trouve être pour un temps une personne de sexe féminin; mais la circulaire restera en vigueur alors que Madame X ne sera plus titulaire de ce portefeuille ministériel. La dénomination de la fonction s'entend donc comme un neutre et, logiquement, ne se conforme pas au sexe de l'individu qui l'incarne à un moment donné.

Il en va de même pour les grades de la fonction publique, distincts de leur détenteur et définis dans un statut, et ceux qui sont des désignations honorifiques exprimant une distinction de rang ou une dignité. Comme le soutient la Commission générale, «pour que la continuité des fonctions à laquelle renvoient ces appellations soit assurée par-delà la singularité des personnes, il ne faut pas que la terminologie signale l'individu qui occupe ces fonctions. La neutralité doit souligner l'identité du rôle et du titre indépendamment du sexe de son titulaire.»

● «L'épreuve du temps»

5. Cependant, la Commission générale de terminologie et de néologie considère - et l'Académie française a fait siennes ces conclusions - que cette indifférence juridique et politique au sexe des individus «peut s'incliner, toutefois, devant le désir légitime des individus de mettre en accord, pour les communications qui leur sont personnellement destinées, leur appellation avec leur identité propre.» Elle estime que, «s'agissant des appellations utilisées dans la vie courante (entretiens, correspondances, relations personnelles) concernant les fonctions et les grades, rien ne s'oppose, à la demande expresse des individus, à ce qu'elles soient mises en accord avec le sexe de ceux qui les portent et soient féminisées ou maintenues au masculin générique selon le cas».

La Commission générale conclut justement que «cette souplesse de l'appellation est sans incidence sur le statut du sujet juridique et devrait permettre de concilier l'aspiration à la reconnaissance de la différence avec l'impersonnalité exigée par l'égalité juridique».

En 2002, l'Académie française, opposée à toute détermination autoritaire de l'usage, rappelait qu'elle avait tenu à «soumettre à l'épreuve du temps» les «recommandations» du Conseil supérieur de la langue française publiées en 1990 au Journal officiel au lieu de les imposer par décret, bien qu'elle les ait approuvées et enregistrées dans la 9e édition de son Dictionnaire: elle a en quelque sorte libéré l'usage, en laissant rivaliser des formes différentes sans chercher à en proscrire autoritairement aucune, jusqu'à ce que la meilleure l'emporte. C'est à cette attitude, conforme à la manière dont elle a exercé continûment son magistère depuis près de quatre siècles, qu'elle entend demeurer fidèle.

16:04 | Lien permanent | Commentaires (0)

15/10/2014

Sex, Toys et vidéos

Une compagnie taïwanaise lance un site de rencontre qui permettra à ses internautes d'avoir des relations sexuelles virtuelles en contrôlant le jouet coquin d'un(e) parfait(e) inconnu(e).

Une compagnie taïwanaise lance un site de rencontre qui permettra à ses internautes d'avoir des relations sexuelles virtuelles en contrôlant le jouet coquin d'un(e) parfait(e) inconnu(e).

Les rencontres sur internet ne se limiteront plus à de simples discussions. Un nouveau réseau social appelé "LovePalz Club" devrait ouvrir lundi prochain. Il propose à ses membres de contrôler le sex toys d'un(e) inconnu(e) et vice versa. A l'origine, ce concept était destiné aux personnes qui vivent une "relation longue-distance." Mais selon Viv Lu, porte-parole du réseau social, interrogée par le site BetaBeat "beaucoup de gens rêvent d'avoir une relation sexuelle avec un(e) parfait(e) inconnu(e).

Une relation sexuelle par vidéoconférence

Sur la boutique du site internet, les internautes pourront acheter un jouet coquin à connexion bluetooth pour la somme de 150 euros. Après avoir créé son profil, l'abonné choisit parmi les autres membres celui/celle qui lui plait le plus, lui envoie un message et si l'autre est d'accord la rencontre peut commencer. Pour les plus timides, il y a le choix. "L’interaction peut avoir lieu à travers le chat ou une vidéo conférence", ajoute la porte-parole. Si les deux personnes décident d'utiliser leur sex toys, chacun peut contrôler la vitesse et le type de vibrations sur le jouet de l'autre.

14:25 | Lien permanent | Commentaires (0)

L'horloge du jugement dernier

Ebola et notre inconscience

Sans avoir encore explosé aussi exponentiellement que ne le prévoyaient certains modèles (que nous avions précédemment cités dans nos article) l'épidémie d'Ebola se développe rapidement et pourrait très bien atteindre non seulement l'ensemble des pays dits pauvres, mais aussi à un moindre degré (voire peut-être à un degré voisin) les pays dits riches, Europe, Etats-Unis notamment.

Sans avoir encore explosé aussi exponentiellement que ne le prévoyaient certains modèles (que nous avions précédemment cités dans nos article) l'épidémie d'Ebola se développe rapidement et pourrait très bien atteindre non seulement l'ensemble des pays dits pauvres, mais aussi à un moindre degré (voire peut-être à un degré voisin) les pays dits riches, Europe, Etats-Unis notamment.

Il en est de même des taux de mortalité. Loin de s'atténuer, comme lors des précédentes épidémies d'Ebola, ils paraissent s'accroitre. Les statistiques venant des pays actuellement touchés minorent sans doute d'ailleurs la réalité, tant en ce qui concerne les cas que les décès, compte tenu de la difficulté d'identifier ce qui se passe en brousse, comme dans les bidonvilles des mégapoles africaines où le virus se répand actuellement.

La communauté internationale, selon l'expression classique, n'a manifestement pas pris conscience de l'ampleur et des taux de progression de l'épidémie. Ceci tient à diverses raisons: la croyance (fausse) que le virus resterait confiné dans les pays pauvres, des croyances également fausses concernant la contagiosité, laquelle paraît plus grande qu'il n'est dit généralement, d'autres illusions, relatives aux capacités de réaction rapide des institutions sanitaires.

Il apparaît ainsi de plus en plus évident que les autorités politiques et de santé ne sont pas suffisamment informées et averties pour prévoir les grands changements systémiques que l'humanité devra dorénavant affronter. Ces changements découleront de phénomènes désormais irréversibles comme le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes. Il serait ainsi tout à fait probable que si une grande majorité d'espèces vivantes complexes disparaissaient dans le siècle ou le demi-siècle, des espèces moins complexes mais tout à fait bien organisées pour faire face prendraient le relais. Ce serait le cas des virus et microbes. Ou bien ceux déjà existants muteraient pour profiter des nouveaux espaces à eux ouverts, ou bien de nouvelles espèces mieux organisées émergeraient, la nature ayant horreur du vide. Il faudra aussi tenir compte du fait que si les sociétés humaines s'appauvrissaient à l'occasion de ces changements, les taux de natalité pourraient continuer à croître à court terme, aggravant les problèmes rencontrés par les adultes survivants.

Plus immédiatement, les observateurs considèrent qu'Ebola est le fruit de la « croissance » croissance elle-même incontrôlable. De la forêt où le virus restait confiné chez certaines chauves-souris ou primates, il s'étendra dorénavant sans limites aujourd'hui perceptibles à l'ensemble des continents, du fait de la densité des transports aériens et de la multiplication des mégapoles où devraient résider prochainement, selon les prévisions, au moins les trois quarts des humains. La Chine et l'Inde, à cet égard, auront des soucis à se faire.

Nous ne pouvons prétendre traiter d'aussi graves problèmes dans un simple article. Abordons cependant quelques points qui sont à l'ordre du jour, complétant ce qui avait été indiqué dans nos articles précédents. Le lecteur voulant approfondir le sujet trouvera sur le web anglophone toutes les informations nécessaires.

La contagiosité

Sans évidemment être virologue ou épidémiologue, mais en faisant appel au simple bon sens, nous ne comprenons pas comment les pays destinataires des vols en provenance de l'Afrique, comme plus généralement les pays recevant des voyageurs provenant de zones infectées, puissent se rassurer en affirmant que la détection des températures ( à condition d'ailleurs qu'elle soit bien faite) suffirait à identifier les malades contagieux. Il est dit que la contagiosité ne se produirait pas avant les premier symptômes, dont celui de la fièvre. A supposer que ceci soit vrai et le demeure, comme l'on sait que ces symptômes, notamment la fièvre, n'apparaissent que quelques jours après la contamination, le risque est grand de voir des voyageurs déjà contaminés mais non encore symptomatiques pénétrer sur le territoire, sans être détectés par les filtres aux frontières.

Si ensuite, ces personnes, ou des personnes avec lesquelles elles auront été en contact, manifestent des symptômes identifiés comme ceux d'Ebola, elles auront eu le temps, avant d'être mises en isolement , de contaminer des dizaines d'autres contacts. On ne pourra pas en effet considérer que les millions de personnes atteintes de grippes ou d'entérites, fréquentes en cette saison, devraient passer des tests ou être isolées. Lorsque le virus sera installé, même faiblement, dans les pays jusqu'alors indemnes, le prédiagnostic, consistant à demander si le sujet provient d'un pays africain contaminé, ne sera plus applicable. Faudra-t-il alors faire passer des tests approfondis à tous les grippés, afin de séparer les faux-positifs des positifs? Le système de santé sera vite débordé, non seulement par le nombre des malades déclarés, mais par la nécessité de multiplier par prudence des milliers ou millions d'examens qui se révélerait ensuite inutiles.

Un autre problème est désormais à l'ordre du jour, concernant la prévention de la contagiosité. Celle-ci suppose des équipements spéciaux coûteux, devant en principe être détruits rapidement après usage. Or ils commencent à manquer dans les pays infectés. Il en sera rapidement de même dans les pays menacés d'infection. Qui paiera et plus spécifiquement qui lancera les actions de production et de distribution susceptibles de pallier ces ruptures de stocks

L'appel à l'armée

En cas d'urgence nationale, un gouvernement pourrait considérer qu'il doive faire appel à la police ou à l'armée pour mettre un semblant d'ordre dans une situation devenue incontrôlable. Mais ce serait courir le risque de contaminer rapidement les policiers ou militaires. De plus, aussi disciplinés et dévoués que soient ces personnels, il serait compréhensible que certains d'entre refusent d'obéir à des ordres dépassant évidemment ceux auxquels ils considéraient de leur devoir d'obéir.

Par ailleurs, comme beaucoup des Etats atteints, aujourd'hui en Afrique, verront très vite s'écrouler le peu qu'ils possédaient de structures institutionnelles, les pays riches devront-ils envoyer des troupes prétendument au secours de ces Etats en faillite. D'ores et déjà, Barack Obama, qui vient de décider l'envoi de quelques 5.000 hommes en Afrique de l'ouest, s'est fait (non sans de bonnes raisons selon nous) accuser de vouloir introduire dans ces pays la présence de l'Africa Command dont les gouvernements avaient précédemment déclaré vouloir se passer. Même s'il s'agissait de troupes sous mandat de l'ONU, elles seraient nécessairement très mal accueillies au vu des mesures de prophylaxie qu'elles seraient obligées d'imposer. Les ONG occidentales ne le seront pas mieux. Ainsi l'USAID, principale ONG américaine, est souvent à juste titre considérée comme un faux-nez de la CIA ou du Pentagone . Seule, Médecins sans frontières (MSF) semble échapper à ces critiques. Mais elle le paiera durement du fait de la mortalité qui frappera nécessairement ses volontaires.

Vaccins et sérums

L'appel aux vaccins, destinés à prévenir la contagion, et aux sérums, destinés à soigner des malades déjà infectés, est présenté comme la solution la plus efficace permettant de bloquer la diffusion du virus. Mais généralement ceux qui en parlent dans les médias ne se rendent pas compte des difficultés qu'il faudra résoudre, ni des obstacles pratiques qu'il faudra surmonter, pour que de tels remèdes surviennent à temps. Une course de vitesse est désormais engagée entre les recherches médicales et la diffusion du virus. Rien ne dit que l'humanité pourra la gagner, malgré les ressources de la science.

Jusqu'à présent, le virus Ebola avait été considéré comme de diffusion locale, dans des pays dont l'état sanitaire ne mobilisait pas les grands industriels de la recherche médico-pharmaceutique (les « big Pharma », selon le jargon). Quelques recherches avaient été mollement menées au début des années 2000 à l'instigation du département américain de la défense, étudiant les risques de bio-terrorisme. Mais rien de grande ampleur n'en était sorti. A ce jour, dans la suite de ces recherches, deux vaccins comportant l'ajout de protéines d'Ebola dans un virus inoffensif, ont été annoncés.

L'un par une petite entreprise américaine nommée Newlink Genetics l'autre par le géant britannique GSK. Ils semblent agir chez des macaques, mais n'ont pas encore été testés chez des humains.

Or des tests, généralement impérativement requis dans des situations normales, paraissent en ce cas impraticables. Il faudrait selon les informations données par les experts, administrer le sérum à au moins 5000 personnes avant de placer ceux-ci dans des situations à risque. Il a été dit que les travailleurs médicaux travaillant déjà sur le terrain pourraient accepter de courir ce risque, mais cela parait improbable. Pour bien faire, ils devraient en effet accepter de ne pas se protéger. De toutes façons, le temps nécessaire à ces tests sera beaucoup trop long pour que des enseignements utiles puissent en être tirés.

Certains spécialistes considèrent aujourd'hui que le taux de mortalité est si important qu'il faudrait sans attendre vacciner le plus grand nombre possible de personnes, soit à partir des vaccins cités ci-dessus, soit à partir d'autres souches qui seront par ailleurs présentées (La Russie vient d'annoncer pouvoir disposer de 3 vaccins expérimentaux d'ici 6 mois),. Ceci sans se préoccuper des risques. Ceux-ci ne seront pas plus élevés que ceux découlant du parti pris de ne rien faire.

L'organisation mondiale de la Santé vient de se réunir en urgence le 5 septembre à Genève (http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2014/ebola-interventions/en/). Il y a été dit que pour bloquer l'épidémie, face au million de cas prévu à la fin de l'année, il faudrait plusieurs milliers de doses de vaccins (non testés) à cette date pour commencer à agir. En fait, il en faudrait plusieurs millions, davantage encore si l'on voulait vacciner des populations non encore en risque immédiat.

Or, il ne suffit pas de décider d'une telle politique pour qu'elle devienne immédiatement applicable, ceci dans les délais de quelques semaines qui seraient nécessaires. Les grosses firmes pharmaceutiques, même abondamment subventionnées, ne pourraient pas fabriquer en temps utile les doses nécessaires. Si elles le pouvaient, manquerait alors le personnel de santé, ou les civils formés à cette fin, nécessaires aux opérations de vaccination sur le terrain. Et que se passerait-il si les vaccins utilisés, comme certains anti-rétroviraux auxquels on pense par ailleurs, se révélaient finalement sans action. Et que se passerait-il si le virus mutait dans l'intervalle, en acquérant davantage de virulence, au lieu d'en perdre comme il avait semblé le faire lors des épidémies précédentes.

Alors ne survivrait qu'une petite moitié de l'humanité, faite d'individus semblables à ceux qui, pour des raisons encore inconnues, survivent d'ores et déjà à l'infection. On voit que les économistes, qui pour le moment ne s'inquiètent que des pertes commerciales en provenance d'Etats africains de plus en plus paralysés par l'Ebola, sont loin du compte.

Jean Paul Baquiast

12/10/2014

11:19 | Lien permanent | Commentaires (0)

13/10/2014

En attendant le jugement dernier...

Le droit pénal n'a pas pour fonction de perpétuer un tabou social

L'amour entre frère et sœur bientôt autorisé outre-Rhin ? Le Conseil d'éthique allemand a brisé un tabou et donné le 24 septembre un avis en faveur de la dépénalisation des relations sexuelles entre des frères et sœurs adultes consentants. Ses recommandations, sans aucune valeur contraignante, vont à l'encontre de l'article 173 du Code pénal selon lequel l'inceste entre frères et sœurs est passible de deux ans de prison – et qui date de 1871.

L'amour entre frère et sœur bientôt autorisé outre-Rhin ? Le Conseil d'éthique allemand a brisé un tabou et donné le 24 septembre un avis en faveur de la dépénalisation des relations sexuelles entre des frères et sœurs adultes consentants. Ses recommandations, sans aucune valeur contraignante, vont à l'encontre de l'article 173 du Code pénal selon lequel l'inceste entre frères et sœurs est passible de deux ans de prison – et qui date de 1871.

En auditionnant plusieurs couples de frères et sœurs, "les membres du Conseil d'éthique ont été touchés par la misère sociale des personnes vivant dans l'inceste", souligne la Süddeutsche Zeitung.Ils rejettent du reste l'argument médical, évoqué jusqu'à présent pour interdire les relations consanguines, selon lequel les enfants d'un couple incestueux ont davantage de risques de présenter des problèmes de santé : ces risques sont bien plus importants chez les personnes porteuses des gènes de maladies génétiques et nul ne songerait à leur interdire d'avoir des relations sexuelles ni de fonder une famille.

"Cette loi a-t-elle encore lieu d'être ?"

Sur les 25 membres de cet organe qui assiste le gouvernement et le Parlement sur les questions éthiques, 14 se sont prononcés pour l'évolution de la loi, 9 contre, et 2 se sont abstenus, rapporte Der Spiegel. "La majorité du Conseil d'éthique est d'avis que le droit pénal n'a pas pour fonction de perpétuer un tabou social", explique le Conseil, cité par le magazine de Hambourg.

En Allemagne, le débat est lancé, et la Süddeutsche Zeitung s'interroge : "Cette loi a-t-elle encore lieu d'être en cette époque d'émancipation et de liberté sexuelle ?"

La circoncision interdite

Le jugement devrait faire jurisprudence. Le tribunal de grande instance de Cologne (Allemagne) a estimé que la circoncision d'un enfant pour des motifs religieux était une blessure corporelle passible d'une condamnation. Mardi, la communauté juive a dénoncé une atteinte à la liberté religieuse. Le Conseil central des juifs d'Allemagne estime qu'il s'agit d'«une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses».

Le jugement devrait faire jurisprudence. Le tribunal de grande instance de Cologne (Allemagne) a estimé que la circoncision d'un enfant pour des motifs religieux était une blessure corporelle passible d'une condamnation. Mardi, la communauté juive a dénoncé une atteinte à la liberté religieuse. Le Conseil central des juifs d'Allemagne estime qu'il s'agit d'«une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses».

Son président, Dieter Graumann, a exigé que les députés allemands légifèrent sur la question pour éviter des atteintes à la liberté religieuse.

La communauté musulmane, qui compte plus de 4 millions de membres, est également montée au créneau. Le Conseil de coordination des musulmans en Allemagne (KRM) voit dans ce jugement une «grave atteinte» à la liberté religieuse. Ali Kizilkaya, porte-parole du KRM, a déploré le fait que l'Allemagne «criminalisait» des coutumes millénaires.

La cour saisie après qu'un médecin a été mis en cause

A l'origine, la justice allemande avait été saisie du cas d'un médecin généraliste de Cologne qui avait circoncis un petit garçon de 4 ans à la demande de ses parents musulmans. Quelques jours après l'intervention, l'enfant avait dû être admis aux urgences pour des saignements. Le parquet de la ville avait alors engagé des poursuites contre le médecin. Ce dernier avait été relaxé en première instance puis en appel, le tribunal arguant du fait qu'à l'époque des faits il n'était pas en mesure de déterminer s'il agissait illégalement.

«L'erreur (du médecin) était inévitable», la littérature juridique livrant jusqu'à présent des réponses différentes, selon le jugement du tribunal de Cologne. Selon des estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 30% des garçons de 15 ans et plus sont circoncis. Aux Etats-Unis, par exemple, une majorité de garçons subissent cette intervention, au nom de l'hygiène autant que du conformisme social.

Ce que dit le jugement

Le tribunal a jugé que «le corps d'un enfant était modifié durablement et de manière irréparable par la circoncision» et que «cette modification est contraire à l'intérêt de l'enfant qui doit décider plus tard par lui même de son appartenance religieuse». Cette décision n'interdit toutefois pas l'acte à des fins médicales. Les droits des parents en matière d'éducation et de liberté religieuse ne sont pas bafoués s'ils attendent que l'enfant soit en mesure de décider d'une circoncision comme «signe visible d'appartenance à l'islam», poursuit le tribunal.

Cette décision judiciaire est «extrêmement importante pour les médecins car ils ont pour la première fois une base légale sur laquelle s'appuyer», a assuré un expert en droit, Holm Putzke, dans le Financial Times Deutschland (FTD). «Aucun médecin ne pourra plus à l'avenir prétendre avoir cru qu'il devait circoncire un enfant pas encore en âge de décider pour des raisons religieuses», selon ce professeur de l'Université de Passau (sud) qui voit dans ce jugement une "césure". «A la différence de nombreux responsables politiques, le tribunal ne s'est pas laissé dissuader par la crainte d'être critiqué comme étant antisémite ou antireligieux», a ajouté cet expert.

18:54 | Lien permanent | Commentaires (0)

09/09/2014

C'est bien l'Ouest qui porte la responsabilité de la crise en Ukraine

C'est bien l'Ouest qui porte la responsabilité de la crise en Ukraine - Explications

Foreign Affairs, le 5 septembre 2014

Par John J. Mearsheimer

article original : Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault

Selon l'avis le plus répandu à l'Ouest, la crise en Ukraine est presque entièrement imputable à l'agression russe. Selon cette accusation, le Président russe Vladimir Poutine a annexé la Crimée dans son désir de longue date de ressusciter l'empire soviétique, et il pourrait finir par essayer de prendre le reste de l'Ukraine, de même que d'autres pays en Europe de l'Est. Selon ce point de vue, la destitution du Président ukrainien Victor Ianoukovitch, en février 2014, a simplement fourni un prétexte à Poutine pour qu'il ordonne aux forces russes de prendre une partie de l'Ukraine.

Selon l'avis le plus répandu à l'Ouest, la crise en Ukraine est presque entièrement imputable à l'agression russe. Selon cette accusation, le Président russe Vladimir Poutine a annexé la Crimée dans son désir de longue date de ressusciter l'empire soviétique, et il pourrait finir par essayer de prendre le reste de l'Ukraine, de même que d'autres pays en Europe de l'Est. Selon ce point de vue, la destitution du Président ukrainien Victor Ianoukovitch, en février 2014, a simplement fourni un prétexte à Poutine pour qu'il ordonne aux forces russes de prendre une partie de l'Ukraine.

Mais cette interprétation est fausse : les Etats-Unis et leurs alliés européens partagent l'essentiel de la responsabilité de cette crise. Le noud du problème est l'élargissement de l'OTAN, l'élément central d'une stratégie plus large de sortir l'Ukraine de l'orbite russe et de l'intégrer à l'Ouest. En même temps, l'expansion de l'Union Européenne [UE] vers l'Est et le soutien occidental au mouvement pro-démocratie en Ukraine - qui a commencé avec la révolution orange en 2004 - ont été aussi des éléments capitaux. Depuis le milieu des années 1990, les dirigeants russes se sont catégoriquement opposés à l'élargissement de l'OTAN et, ces dernières années, ils ont bien fait comprendre qu'ils ne resteraient pas les bras croisés en voyant leur partenaire d'importance stratégique transformé en bastion occidental. Pour Poutine, le renversement illégal du président ukrainien pro-russe démocratiquement élu - dont il a dit à juste titre que c'était un « coup d'Etat » - a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a riposté en prenant la Crimée, une péninsule qu'il craignait voir abriter une future base navale de l'OTAN, et il a œvré à déstabiliser l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle renonce à rejoindre l'Ouest.

La réaction de Poutine n'aurait pas dû surprendre. Après tout, l'Ouest s'était immiscé dans l'arrière-cour de la Russie et menaçait ses intérêts stratégiques essentiels, une chose que Poutine a fait remarquer avec insistance et à maintes reprises. Les élites aux Etats-Unis et en Europe ont été prises de court par les événements pour la seule raison qu'elles souscrivaient à une vision faussée de la politique internationale. Elles tendent à croire que la logique du réalisme a peu de pertinence au 21ème siècle et que l'Europe peut être maintenue entière et libre sur la base de principes libéraux tels que l'Etat de droit, l'interdépendance économique et la démocratie.

Mais ce grand projet est allé de travers en Ukraine. La crise là-bas montre que la realpolitik reste pertinente - et les Etats qui l'ignorent le font à leur propre péril. Les dirigeants étasuniens et européens ont commis un impair en tentant de transformer l'Ukraine en un bastion occidental à la frontière russe. A présent que les conséquences se sont crûment révélées, ce serait une erreur encore plus grande de poursuivre cette politique mal inspirée.

Les dirigeants étasuniens et européens ont commis un impair en tentant de transformer l'Ukraine en un bastion occidental à la frontière russe

L'affront des pays occidentaux

Tandis que la Guerre Froide arrivait à son terme, les dirigeants soviétiques préféraient que les forces américaines restent en Europe et que l'Otan reste intacte, un arrangement, pensaient-ils, qui maintiendrait pacifiée une Allemagne réunifiée. Mais, ainsi que leurs successeurs en Russie, ils ne voulaient pas que l'OTAN grandisse plus et ils supposaient que les diplomates occidentaux comprenaient leurs préoccupations. L'administration Clinton pensait évidemment de façon contraire, et au milieu des années 1990, elle a commencé à pousser l'OTAN à s'étendre.

La première série d'élargissement a eu lieu en 1999 avec l'entrée de la République Tchèque, de la Hongrie et de la Pologne. La deuxième série a eu lieu en 2004 : elle comprenait la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Dès le début, Moscou s'en est plaint âprement. Par exemple, durant la campagne de bombardement des Serbes bosniaques par l'OTAN, en 1995, le Président russe Boris Ieltsine déclarait : « C'est le premier signe de ce qui pourrait se produire si l'OTAN arrive jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. [.] Les flammes de la guerre pourraient incendier toute l'Europe ». Mais les Russes étaient trop faibles à ce moment-là pour faire dérailler le mouvement de l'OTAN vers l'Est - lequel, de toute façon, ne paraissait pas si menaçant, puisque aucun des nouveaux membres de l'OTAN, à l'exception des Etats Baltes, ne partageait de frontières avec la Russie.

Et puis, l'OTAN a commencé à projeter son regard un peu plus loin vers l'Est. Lors de son sommet d'avril 2008, à Bucarest, l'alliance a envisagé d'admettre en son sein la Géorgie et l'Ukraine. L'administration de George W. Bush soutenait cette idée, mais la France et l'Allemagne s'y opposèrent de crainte que cela ne contrarie un peu trop la Russie. Finalement, les membres de l'OTAN sont arrivés à un compromis : l'alliance n'entamera pas la procédure officielle conduisant à leur admission, mais émit une déclaration soutenant les aspirations de la Géorgie et de l'Ukraine, en déclarant avec impudence : « Ces pays deviendront membres de l'OTAN ».

Cependant, Moscou ne vit pas vraiment ce résultat comme un compromis. Alexander Grushko, alors vice-ministre russe des Affaires étrangères, déclara : « L'admission de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'alliance est une énorme erreur stratégique qui aurait les conséquences les plus graves pour la sécurité paneuropéenne ». Poutine a maintenu cette position en disant que l'admission de ces pays dans l'OTAN représenterait une « menace directe » contre la Russie. Un quotidien russe rapporta que Poutine, s'entretenant avec Bush, « a indiqué à Bush de façon très claire que si l'Ukraine était admise dans l'OTAN, elle cesserait d'exister ».

L'invasion russe de la Géorgie en août 2008 aurait dû dissiper tout doute subsistant sur la détermination de Poutine à empêcher la Géorgie et l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Le Président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui était très engagé à faire entrer son pays dans l'OTAN, avait décidé au cours de l'été 2008, de réincorporer deux régions séparatistes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Mais Poutine chercha à maintenir la Géorgie faible et divisée - et hors de l'OTAN. Après que les combat éclatèrent entre le gouvernement géorgien et les séparatistes de l'Ossétie du Sud, les forces russes prirent le contrôle de ces deux régions. Moscou s'était fait comprendre. Pourtant, malgré cette mise en garde on ne peut plus claire, l'OTAN n'a jamais publiquement abandonné son objectif de faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'alliance. Et l'expansion de l'OTAN a poursuivi sa marche en avant, avec l'Albanie et la Croatie qui sont devenues membres en 2009.

L'UE, également, a poursuivi sa marche vers l'Est. En mai 2008, elle a dévoilé son initiative de partenariat oriental, un programme destiné à favoriser la prospérité dans des pays comme l'Ukraine et à les intégrer dans l'économie de l'UE. Il n'est pas surprenant que les dirigeants russes aient vu ce plan comme étant hostile aux intérêts de leur pays. En février dernier, avant que Ianoukovitch ne soit chassé du pouvoir par la force, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, accusa l'UE d'essayer de créer une « sphère d'influence » en Europe orientale. Aux yeux des dirigeants russes, l'expansion de l'Union européenne est un cheval de Troie pour l'expansion de l'OTAN.

Le tout dernier outil de l'Ouest pour détacher Kiev de Moscou a été ses efforts pour répandre les valeurs occidentales et promouvoir la démocratie en Ukraine et dans les autres Etats post-soviétiques, un plan qui comporte souvent le financement de particuliers et d'organisations pro-occidentales. Victoria Nuland, la ministre américaine des Affaires étrangères déléguée aux affaires européennes et eurasiatiques, estimait en décembre 2013 que les Etats-Unis avaient investi plus de 5 milliards de dollars depuis 1991 pour aider l'Ukraine à réaliser « l'avenir qu'elle mérite ». Dans le cadre de cet effort, le gouvernement américain a financé le National Endowment for Democracy [NED]. Cette fondation à but non lucratif a financé plus de 60 projets destinés à promouvoir la société civile en Ukraine, et le président de la NED, Carl Gershman, a dit de ce pays qu'il était « la plus grosse récompense ». Après que Ianoukovitch remporta l'élection présidentielle en février 2010, la NED décida que ce dernier sapait ses objectifs et elle a donc accru ses efforts pour soutenir l'opposition et renforcer les institutions démocratiques de ce pays.

Lorsque les dirigeants russes observent l'ingénierie sociale en Ukraine, ils s'inquiètent de ce que leur pays pourrait être le prochain sur la liste. Et de telles craintes ne sont guère sans fondement. En septembre 2013, Gershman a écrit dans le Washington Post, « Le choix de l'Ukraine de rejoindre l'Europe accélérera avec la disparition de l'idéologie de l'impérialisme russe que représente Poutine ». Il ajouta : « Les Russes sont aussi confrontés à un choix, et Poutine pourrait se retrouver du côté des perdants, non seulement dans son voisinage immédiat, mais également en Russie elle-même ».

La création d'une crise

La création d'une crise

Imaginez l'indignation américaine si la Chine construisait une alliance stratégique impressionnante et essayait d'y inclure le Canada et le Mexique.

Le triple ensemble de mesures politiques de l'Ouest - l'élargissement de l'OTAN, l'expansion de l'UE et la promotion de la démocratie - a mis de l'huile sur un feu qui couvait. L'étincelle est venue en novembre 2013, lorsque Ianoukovitch rejeta un accord économique majeur qu'il avait négocié avec l'UE et décida à la place d'accepter la contre-proposition de 15 milliards de dollars des Russes. Cette décision fit naître des manifestations anti-gouvernementales qui se sont intensifiées au cours des trois mois suivants et qui, à partir de la mi-février, conduisirent à la mort d'une centaine de manifestants. Les émissaires occidentaux se précipitèrent à Kiev pour résoudre la crise. Le 21 février, le gouvernement et l'opposition passèrent un accord qui permettait à Yanoukovitch de rester au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Mais cet accord vola en éclat et Ianoukovitch s'enfuit en Russie le jour suivant.[1] Le nouveau gouvernement à Kiev était pro-occidental et anti-russe jusqu'à la moelle, et comportait quatre membres de haut rang qui pourraient être légitimement étiquetés de néo-fascistes.

Bien que toute l'étendue de l'implication des Etats-Unis n'ait pas encore dévoilée, il est clair que Washington a soutenu ce coup d'Etat. Nuland et le sénateur républicain John McCain ont participé aux manifestations anti-gouvernementales, et Geofrrey Pyatt, l'ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine, proclama après la destitution de Ianoukovitch que c'était « une journée historique pour les livres d'Histoire ». Ainsi qu'un enregistrement téléphonique l'a révélé, Nuland s'était faite l'avocate du changement de régime et voulait que le politicien ukrainien Arseni Iatseniouk devienne le Premier ministre du nouveau gouvernement, ce qui fut fait. Il ne faut pas s'étonner que les Russes de tous les courants politiques pensent que l'Ouest ait joué un rôle dans la destitution de Ianoukovitch.

Pour Poutine, le temps d'agir contre l'Ukraine et l'Ouest est arrivé. Peu après le 22 février, il a ordonné aux forces russes de prendre la Crimée, et l'a rapidement incorporée dans la Russie. Grâce aux milliers de soldats russes déjà stationnés sur la base navale du port criméen de Sébastopol, cette tâche s'est révélée plutôt facile. La Crimée constituait également une cible facile puisque les habitants d'origine russe composent approximativement 60% de sa population. La plupart d'entre eux voulaient que la Crimée sorte de l'Ukraine.

Ensuite, Poutine a placé une énorme pression sur le nouveau gouvernement à Kiev pour le décourager de se mettre du côté de l'Ouest contre Moscou, faisant bien comprendre qu'il détruirait l'Ukraine en sa qualité d'Etat avant de lui permettre de devenir un bastion occidental au seuil de la Russie. A cette fin, il a fourni des conseillers, des armes et un soutien diplomatique aux séparatistes russes en Ukraine orientale, qui poussent le pays vers la guerre civile. Il a massé une armée importante à la frontière ukrainienne, menaçant d'envahir si le gouvernement sévit contre les rebelles. Et il a augmenté brutalement le prix du gaz naturel que la Russie vend à l'Ukraine, tout en exigeant le paiement des arriérés. Poutine emploie les grands moyens.

Le diagnostic

Les actions de Poutine devraient être faciles à comprendre. Une immense étendue de terres que la France napoléonienne, l'Allemagne impériale et l'Allemagne nazie ont toutes traversée pour frapper la Russie elle-même. L'Ukraine sert d'Etat tampon d'une énorme importance stratégique pour la Russie. Aucun dirigeant russe ne tolèrerait une alliance militaire qui était l'ennemi juré de Moscou jusqu'à ce qu'elle pénètre en Ukraine récemment. Aucun dirigeant russe ne resterait non plus les bras croisés pendant que l'Ouest aide à installer là-bas un gouvernement déterminé à intégrer l'Ukraine à l'Ouest.

Washington n'aime peut-être pas la position de Moscou, mais devrait comprendre la logique qui se trouve derrière elle. C'est l'alpha et l'oméga de la géopolitique : les grandes puissances sont toujours sensibles aux menaces potentielles à proximité de leur territoire national. Après tout, les Etats-Unis ne tolèrent pas que des puissances éloignées déploient des forces militaires où que ce soit dans l'hémisphère nord, et encore moins à proximité de leurs frontières. Imaginez l'indignation à Washington si la Chine construisait une alliance militaire impressionnante et essayer d'y inclure le Canada et le Mexique. Laissons de côté la question de la logique et contentons-nous de dire que les dirigeants russes ont déclaré à maintes occasions à leurs homologues occidentaux qu'ils considèrent l'expansion de l'OTAN en Géorgie et en Ukraine comme étant inacceptable, en même temps que tout effort visant à tourner ces pays contre la Russie - un message que la guerre russo-géorgienne de 2008 avait rendu également clair comme de l'eau de roche.

Les responsables étasuniens et leurs alliés européens soutiennent qu'ils ont essayé de toutes leurs forces d'apaiser les craintes de la Russie et que Moscou devrait comprendre que l'Otan n'a aucun plan contre la Russie. En plus de nier continuellement que son expansion est destinée à endiguer la Russie, l'alliance n'a jamais déployé de façon permanente de forces militaires dans ses nouveaux Etats membres. En 2002, elle a même créé un corps appelé le Conseil OTAN-Russie dans un effort pour encourager la coopération. Pour amadouer un peu plus la Russie, les Etats-Unis ont annoncé en 2009 qu'ils déploieraient leur nouveau bouclier antimissile sur des bâtiments de guerre dans les eaux européennes, du moins initialement, plutôt qu'en territoire tchèque ou polonais. Mais aucune de ces mesures n'a marché : les Russes sont resté fermement opposés à l'élargissement de l'Otan, en particulier en Géorgie et en Ukraine. Et c'est aux Russes, et non à l'Ouest, de décider en fin de compte ce qui compte comme menace pour eux.

Pour comprendre pourquoi l'Ouest, en particulier les Etats-Unis, n'ont pas réussi à comprendre que sa politique ukrainienne jetait les bases d'un affrontement majeur avec la Russie, il nous faut nous reporter au milieu des années 1990, lorsque l'administration Clinton a commencé à encourager l'expansion de l'Otan. Les experts ont avancé une variété d'arguments pour et contre l'élargissement, mais il n'y avait aucun consensus sur ce qu'il fallait faire. La plupart des émigrés d'Europe de l'Est aux Etats-Unis et leurs familles, par exemple, soutenaient fortement l'expansion parce qu'ils voulaient que l'Otan protège des pays comme la Hongrie et la Pologne. Quelques réalistes privilégiaient également cette politique parce qu'ils pensaient que la Russie avait toujours besoin d'être endiguée.

Mais la plupart des réalistes s'opposaient à l'expansion car ils pensaient qu'une grande puissance en déclin avec une population vieillissante et une économie unidimensionnelle n'avait en fait pas besoin d'être endiguée. Et, ils craignaient que l'élargissement ne fournisse à Moscou une incitation à provoquer des troubles en Europe de l'Est. Le diplomate américain George Kennan a formulé ce point vue dans une interview qu'il a donnée en 1998, peu après que le Sénat des Etats-Unis eut approuvé la première série d'expansion de l'Otan. « Je pense que les Russes réagiront graduellement de façon assez hostile et que cela affectera leur politique », avait-il déclaré. « Je pense que c'est une erreur tragique. Il n'y avait aucune raison que ce soit à faire cela cela. Personne ne menaçait personne ».

Les Etats-Unis et leurs alliés devraient abandonner leur projet d'occidentaliser l'Ukraine et, à la place, avoir comme objectif d'en faire un tampon neutre.

D'un autre côté, la plupart des libéraux, dont des membres clés de l'administration Clinton, privilégiaient l'élargissement. Ils pensaient que la fin de la Guerre froide avait transformé fondamentalement la politique internationale et qu'un nouvel ordre mondial post-national avait remplacé la logique réaliste qui gouvernait habituellement l'Europe. Les Etats-Unis étaient non seulement la « nation indispensable », ainsi que la ministre des Affaires étrangères Madeleine Albright l'e formula, ils étaient aussi un hégémon bienveillant et, par conséquent, ne pouvaient certainement pas être considérés comme une menace par Moscou. Pour l'essentiel, l'objectif était de faire en sorte que tout le continent ressemble à l'Europe occidentale.

Et, les Etats-Unis et leurs alliés ont donc cherché à promouvoir la démocratie dans les pays d'Europe de l'Est, à accroître l'interdépendance économique entre eux et à les intégrer dans les institutions internationales. Ayant remporté le débat aux Etats-Unis, les libéraux n'eurent pas de mal à convaincre leurs alliés européens de soutenir l'élargissement de l'Otan. Après tout, vu les accomplissements passés des Etats-Unis, les Européens épousaient encore plus que les Américains l'idée que la géopolitique ne comptait plus et qu'un ordre libéral global pourrait maintenir la paix en Europe.

Les libéraux ont tellement dominé le discours sur la sécurité européenne au cours des dix premières années du 21ème siècle que même lorsque l'alliance a adopté une politique de croissance de la porte ouverte, l'expansion de l'OTAN a rencontré peu d'opposition réaliste. La vision libérale du monde est à présent le dogme accepté parmi les responsables américains. En mars, par exemple, le Président Barack Obama a prononcé un discours sur l'Ukraine dans lequel il a parlé à plusieurs reprises des « idéaux » qui motivent la politique occidentale et comment ces idéaux « ont souvent été menacés par une vision du pouvoir ancienne et plus traditionnelle ». La réponse du ministre des Affaires étrangères John Kerry à la crise de Crimée reflétait ce même point de vue : « On ne se comporte tout simplement pas au 21ème siècle à la manière du 19ème siècle en envahissant un autre pays sur des prétextes complètement fallacieux ». Surtout, les deux camps ont agi selon un éventail de tactiques différentes : Poutine et ses compatriotes ont pensé et agi selon des préceptes réalistes, alors que leurs homologues occidentaux ont adhéré aux idées libérales en matière de politique internationale. Le résultat est que les Etats-Unis et leurs alliés ont provoqué sans le savoir une crise majeure à propos de l'Ukraine.

C'est pas moi, c'est toi qui as commencé.

Dans cette même interview de 1998, Kennan prédisait que l'expansion de l'Otan provoquerait une crise, à la suite de laquelle les partisans de l'expansion diraient « nous vous avions toujours dit que les Russes sont ainsi ». Comme par enchantement, la plupart des responsables occidentaux ont dépeint Poutine comme le véritable coupable de la situation difficile que connaît l'Ukraine. En mars, selon le New York Times, la Chancelière allemande Angela Merkel a laissé entendre que Poutine était irrationnel, disant à Obama qu'il vivait « dans un autre monde ». Bien que Poutine ait sans nul doute des tendances autocratiques, aucune preuve ne soutient l'accusation selon laquelle il serait mentalement déséquilibré. Au contraire, il est un stratège de premier ordre, qui devrait être craint et respecté par quiconque le défie en matière de politique étrangère.

D'autres analystes affirment, ce qui est plus plausible, que Poutine regrette la disparition de l'Union soviétique et qu'il est déterminé à inverser les choses par l'expansion des frontières de la Russie. Selon cette interprétation, Poutine, ayant pris la Crimée, tâte à présent le terrain pour voir si le temps est venu de conquérir l'Ukraine, ou du moins sa partie orientale, et qu'il se comportera en fin de compte agressivement envers les autres pays dans le voisinage de la Russie. Pour certaines personnes qui épousent cette pensée, Poutine représente un Adolf Hitler des temps modernes, et passer quelque sorte d'accord que ce soit avec lui répèterait l'erreur de Munich. Ainsi, l'OTAN doit admettre la Géorgie et l'Ukraine en son sein pour endiguer la Russie avant qu'elle ne domine ses voisins et ne menace l'Europe de l'Ouest.

En y regardant de près, cet argument ne tient pas. Si Poutine était déterminé à créer une plus grande Russie, des signes de ses intentions se seraient fait jour quasi-certainement avant le 22 février 2014. Mais il n'y a visiblement aucune preuve qu'il était décidé à prendre la Crimée, et encore moins d'autres territoires en Ukraine, avant cette date. Même les dirigeants occidentaux qui soutenaient l'expansion de l'OTAN ne le faisaient pas de crainte que la Russie soit prête à utiliser la force militaire. Les actions de Poutine en Crimée les ont pris complètement par surprise et celles-ci semblent avoir été une réaction spontanée à la destitution de Ianoukovitch. Juste après cette destitution, Poutine a même dit qu'il s'opposait à la sécession de la Crimée, avant de changer rapidement d'avis.

Par ailleurs, même s'il le voulait, la Russie ne dispose pas de la capacité à conquérir et annexer facilement l'Ukraine orientale, et encore moins l'ensemble du pays. 15 millions de personnes environ - un tiers de la population ukrainienne - vit entre le Dniepr, qui coupe le pays en deux, et la frontière russe. Une majorité écrasante de ces gens veulent continuer à faire partie de l'Ukraine et résisteraient sûrement à une occupation russe. De plus, la médiocre armée russe, qui montre peu de signes de se transformer en une Wehrmacht moderne, aurait peu de chance de pacifier l'ensemble de l'Ukraine. Moscou est également mal placée pour financer une occupation coûteuse ; son économie déjà faible souffrirait encore plus face aux sanctions qui en résulteraient.

Mais même si la Russie s'enorgueillissait d'une machine militaire puissante et d'une économie impressionnante, elle s'avèrerait probablement toujours incapable d'occuper l'Ukraine avec succès. On doit seulement prendre en compte les expériences soviétique et américaine en Afghanistan, celles des Etats-Unis au Vietnam et en Irak, ainsi que l'expérience russe en Tchétchénie, pour se souvenir que les occupations militaires se terminent mal en général. Poutine comprend assurément qu'essayer de soumettre l'Ukraine serait comme avaler un porc-épic. Là, sa réponse aux événements a été défensive, et non offensive.

Une voie de sortie

Une voie de sortie

Etant donné que la plupart des dirigeants occidentaux continuent de nier que l'attitude de Poutine pourrait être motivée par des préoccupations légitimes de sécurité, il n'est pas surprenant qu'ils aient essayé de modifier son attitude en doublant la mise par rapport à leur politique existante et qu'ils aient puni la Russie pour la dissuader de nouvelles agressions. Bien que Kerry ait maintenu que « toutes les options sont sur la table », ni les Etats-Unis ni leurs alliés de l'OTAN ne sont prêts à utiliser la force pour défendre l'Ukraine. L'Ouest compte à la place sur les sanctions économiques pour obliger la Russie à mettre fin à son soutien à l'insurrection dans l'Est de l'Ukraine. En juillet, les Etats-Unis et l'UE ont mis en place leur troisième série de sanctions limitées, visant essentiellement des personnes de haut rang étroitement liées au gouvernement russe, ainsi que quelques banques, entreprises d'énergie et de défense très en vue. Ils ont aussi menacé de lancer une autre série de sanctions, destinées à des secteurs entiers de l'économie russe.

De telles mesures auront peu d'effet. De toutes les manières, des sanctions sévères ne sont probablement pas à l'ordre du jour ; les pays d'Europe de l'Ouest, en particulier l'Allemagne, ont résisté à l'imposition de telles sanctions de crainte que la Russie ne riposte et provoque de sérieux dégâts économiques au sein de l'UE. Mais même si les Etats-Unis parvenaient à convaincre leurs alliés d'adopter des mesures sévères, Poutine ne changerait probablement pas ses décisions. L'Histoire montre que les pays absorberont des quantités énormes de punition afin de protéger leurs intérêts stratégiques vitaux. Il n'y a aucune raison de penser que la Russie représente une exception à cette règle.

Les dirigeants occidentaux se sont aussi accrochés à cette politique provocatrice qui a précipité la crise en premier lieu. En avril, le vice-président Joseph Biden a rencontré des parlementaires ukrainiens et leur a dit, « C'est votre seconde chance d'honorer la promesse d'origine faite par la Révolution orange ». John Brennan, le directeur de la CIA, n'a pas aidé lorsque, le même mois, il s'est rendu à Kiev, un voyage que la Maison Blanche disait être destiné à améliorer la coopération avec le gouvernement ukrainien dans le domaine de la sécurité.