18/10/2014

Les mensonges de l'expérience Milgram

L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’«expérience de Milgram»

L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’«expérience de Milgram»

En poussant des quidams à électrocuter des innocents, Stanley Milgram réalisa en 1960 la plus célèbre des expériences psychologiques. Mais en plongeant dans ses archives, on découvre une réalité très différente de celle que le chercheur avait fabriquée…

Votre élève – un adulte de sexe masculin, de corpulence moyenne – est attaché à une chaise, des électrodes sont fixées à ses poignets. Il doit réussir un exercice de mémorisation portant sur des mots que vous prononcez à voix haute. Lorsqu’il se trompe, vous êtes prié de le corriger par des décharges électriques d’intensité croissante, de 15 à 450 volts, en actionnant une série d’interrupteurs. Telle est la mission pour laquelle vous avez été engagé, pour un salaire de 4,50 dollars (l’équivalent de 35 dollars actuels), un jour de 1960, de 1961 ou de 1962. Vous appuyez. L’élève crie. L’homme qui vous dirige, en blouse blanche, vous assure que c’est douloureux, mais pas dangereux: «Continuez», demande-t-il. L’expérience porte – vous a-t-il dit – sur le lien entre apprentissage et punition. En réalité, l’«élève» est un acteur, les chocs sont faux, tout comme les cris, et le sujet de l’expérience, c’est vous: jusqu’où ira votre obéissance?

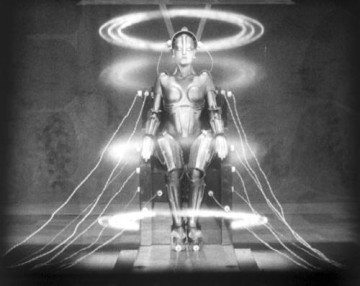

En mettant sur pied ce dispositif, le dénommé Stanley Milgram, assistant en psychologie à l’Université Yale, acquiert un ticket gagnant pour la célébrité. Au propre comme au figuré, son expérience est en effet un électrochoc. Elle dévoile, selon son auteur, la facilité avec laquelle n’importe qui peut glisser dans un état d’obéissance aveugle à l’autorité, se convertissant en tortionnaire sur demande, sans presque s’en rendre compte. C’est du moins ainsi que se décline l’histoire officielle de l’«expérience de Milgram» telle qu’elle est propagée par les manuels scolaires et par la culture populaire: on en trouve des échos dans le dessin animé Les Simpson, dans la chanson We Do What We’re Told (Milgram’s 37) de Peter Gabriel ou dans le thriller conspirationniste I… comme Icare d’Henri Verneuil.

Depuis que les chercheurs ont commencé à plonger dans les archives de Stanley Milgram, parcourant ses enregistrements et ses journaux de bord, on découvre que la réalité de l’expérience était très différente. Selon une étude publiée en septembre dernier par une équipe de psychologues écossais, états-uniens et australiens, les résultats des quelque 700 essais menés à Yale montrent bien quelque chose, mais pas du tout ce que l’on croyait. Les sujets qui poussent la punition jusqu’au voltage maximum – qui ne sont pas la majorité, contrairement aux affirmations de Milgram – «ne sont pas des gens qui obéissent comme des robots et qui somnambulent dans la tyrannie: ils agissent parce qu’ils ont pris une décision, et ils sont activement engagés dans le processus», explique au téléphone Alexander Haslam, de l’Université du Queensland à Brisbane (Australie), coauteur de l’étude. Dans ce processus, Milgram lui-même joue un rôle crucial et inavoué, celui d’un leader qui crée un mécanisme d’identification à un bien supérieur – la science – lequel vaut bien, au passage, quelques cruautés.

Auteure du livre Behind the Shock Machine. The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments , forte de quatre ans d’immersion dans les archives de Yale et d’une série de rencontres avec d’anciens participants, la psychologue australienne Gina Perry est plus radicale. «La méthodologie des expériences présente tellement de failles qu’il est extrêmement difficile d’en tirer une conclusion quelconque», souligne-t-elle, jointe sur son mobile. Il n’y eut, pour commencer, pas une, mais 24 expériences, avec des dispositifs très variés et des résultats qui l’étaient tout autant: le taux d’obéissance de 65%, mis en avant par Milgram comme un résultat global, porte, par exemple, sur une variation où l’«élève» électrocuté ne se plaignait pas.

«Il faudra à Milgram douze ans pour mettre au point une explication théorique de ce qui s’est passé dans son laboratoire, relève Gina Perry. C’est seulement en rédigeant son livre La Soumission à l’autorité, publié en 1974, qu’il aboutit à la notion d’«état agentique»: une sorte de zone crépusculaire où la conscience serait endormie et où l’on obéirait servilement, «dépourvu de culpabilité», selon ses termes. D’après Milgram, on entre dans cet état lorsqu’on se trouve en relation avec une figure de pouvoir qui donne des ordres: notre volonté fusionne alors avec cette autorité, dont on devient l’agent.»

Pour étayer son point de vue, le récit de Milgram fait l’impasse sur plusieurs points. L’étendue de la désobéissance, par exemple: «En réexaminant les résultats, on voit que lorsque les sujets étaient clairement confrontés à l’idée que les chocs faisaient du mal, ils arrêtaient.» Mais aussi le fait que de nombreux participants perçaient l’illusion et ne croyaient pas à la réalité des décharges.

Que démontre, alors, l’expérience de Milgram? Probablement rien au sujet de la nature humaine. Son fabuleux destin en tant que récit met en lumière, en revanche, le pouvoir du storytelling et de la science-spectacle. «Milgram était un grand admirateur de Candid Camera (caméra cachée) – l’émission de télé la plus populaire aux Etats-Unis dans les années 1950 et au début des années 1960 – et de son créateur, Allen Funt. Ce dernier avait travaillé en tant qu’assistant en psychologie à l’Université Cornell. D’une certaine façon, les expériences de Milgram avaient leurs racines dans la téléréalité. Elles ont nourri à leur tour beaucoup d’émissions de ce type. J’ai vu récemment un épisode de Big Brother où les participants s’administraient des électrochocs en cas de mauvaise réponse à un test d’orthographe», reprend Gina Perry. Liaisons dangereuses? «Beaucoup de psychologues travaillent aujourd’hui comme conseils pour la téléréalité. Il y a toujours eu ce lien fort entre la recherche en psychologie sociale, impliquant la mise en scène et la duperie, et la téléréalité. Milgram en est un exemple.» Ses étudiants se souviennent d’ailleurs d’un «très bon showman, avec un sens très fort du drame».

Après l’expérience, les sujets sont congédiés avec un débriefing qui, dans les documents, apparaît loin d’être systématique et complet. La violence psychologique endurée par les participants, et son prolongement dans la confusion sur ce qui s’est réellement passé, sont les points principaux sur lesquels s’abattent les critiques après que Milgram a publié son premier article sur l’expérience, en 1963. Le débat qui s’ensuit conduit la psychologie expérimentale à renforcer son code d’éthique, bannissant les méthodes basées sur la mystification et introduisant la notion de «consentement éclairé». Certains, entre-temps, seront restés traumatisés toute leur vie. «J’ai rencontré des gens qui, encore aujourd’hui, sont extrêmement troublés d’avoir vu leur vécu dans le laboratoire de Milgram être assimilé au comportement des gardes des camps de concentration nazis», raconte Gina Perry.

Le lien avec le nazisme est au cœur du discours de Milgram. Il s’explique notamment par le contexte de l’expérience: pendant que le chercheur met ses sujets à l’épreuve, la philosophe allemande Hannah Arendt chronique le procès du chef SS Adolf Eichmann pour le magazine The New Yorker. En observant l’accusé, elle croit découvrir la «banalité du mal». Jeu d’échos: «Milgram entre en résonance avec l’idée selon laquelle Eichmann et les gens comme lui étaient des rouages dans une machine bureaucratique, au sein de laquelle ils devenaient des agents des actions d’autrui, plutôt que les acteurs à plein titre de leurs propres actes.»

Le lien avec le nazisme est au cœur du discours de Milgram. Il s’explique notamment par le contexte de l’expérience: pendant que le chercheur met ses sujets à l’épreuve, la philosophe allemande Hannah Arendt chronique le procès du chef SS Adolf Eichmann pour le magazine The New Yorker. En observant l’accusé, elle croit découvrir la «banalité du mal». Jeu d’échos: «Milgram entre en résonance avec l’idée selon laquelle Eichmann et les gens comme lui étaient des rouages dans une machine bureaucratique, au sein de laquelle ils devenaient des agents des actions d’autrui, plutôt que les acteurs à plein titre de leurs propres actes.»

Le problème, c’est que la notion de la «banalité du mal» présente, elle aussi, un défaut de fabrication majeur. «Comme le montre l’historien David Cesarani dans sa biographie d’Eichmann, Hannah Arendt n’était présente que lors des journées d’ouverture du procès, dans lesquelles la défense présentait son point de vue. Après son départ, les pièces à conviction et les témoignages présentés montraient Eichmann comme beaucoup plus activement engagé. La vision de Hannah Arendt est liée au matériel partiel auquel elle a été exposée», avance Gina Perry. Le livre récent de Bettina Stangneth Eichmann vor Jerusalem: Das unbehelligte Leben eines Massenmörders (qui vient de paraître en traduction anglaise) enfonce aujourd’hui le clou, montrant un Eichmann engagé de manière virulente et dépourvu de repentir.

Pas de repentir, si l’on ose la transition, chez Milgram non plus. «En réalité, il était conscient, et très lucide, à propos des failles de son expérience. Les documents le montrent s’avouant à lui-même que sa méthodologie est viciée. Mais ces confessions à usage personnel s’arrêtent lorsque l’expérience devient célèbre. Il adopte alors une attitude purement défensive et ne s’accorde plus aucune place pour les ruminations», constate Gina Perry.

Que conclure? Si l’expérience de Milgram ne démontre rien sur l’obéissance, ses faux-semblants et le succès de son récit pointent vers une autre vérité: face aux explications simples et sidérantes, mieux vaut, sans doute, toujours y regarder de près.

23:48 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.