31/08/2008

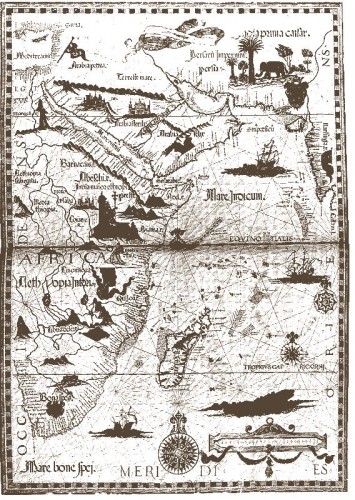

Le royaume du prêtre Jean

16:08 Publié dans Thé au logis | Lien permanent | Commentaires (0)

30/08/2008

Proudhon

« Il n’est pas possible de séparer le proudhonisme de la vie de Proudhon, écrit Jean Touchard (1) ; le proudhonisme c’est d’abord la présence d’un homme ». C’est sans doute le côté le plus attachant de celui qui fut l’un des pères fondateurs du socialisme français : il a vécu, totalement, ses idées.

« Il n’est pas possible de séparer le proudhonisme de la vie de Proudhon, écrit Jean Touchard (1) ; le proudhonisme c’est d’abord la présence d’un homme ». C’est sans doute le côté le plus attachant de celui qui fut l’un des pères fondateurs du socialisme français : il a vécu, totalement, ses idées.

Né le 15 janvier 1809 à Besançon, Pierre-Joseph Proudhon avait pour parents un tonnelier (vigneron à ses heures) et une servante. Loin de cacher ses origines modestes, Proudhon a toujours affirmé qu’il entendait, à travers son oeuvre, « travailler sans relâche… à l’amélioration intellectuelle et morale » de ceux qu’il se plaît à nommer « ses frères et ses compagnons ». Homme du peuple, devenu par ses écrits la conscience de nombreux militants révolutionnaires, Proudhon se gardera toujours de succomber à la vanité qu’apporte trop souvent le succès intellectuel. A vingt-neuf ans, alors qu’il vient d’être choisi par l’Académie de Besançon comme bénéficiaire de la pension Suard (2), il écrit à son ami Ackermann : « Faites des voeux pour que ma fragilité humaine reste fidèle à ses serments et à ses convictions et ne se laisse point offusquer par un vain succès d’amour propre» (3).

La France louis-philipparde, la France de Guizot proclame bien haut le primat des valeurs marchandes. Proudhon, qui est, du fait de son succès à l’Académie de Besançon, en position de jouer le bon jeune homme né pauvre mais plein d’avenir – s’il sait se couler dans le moule des « convenances » - refuse de se laisser happer par le système bourgeois : « Je vis parmi un troupeau de moutons. J’ai reçu les compliments de plus de deux cents personnes : de quoi pensez-vous qu’on me félicite surtout ? de la presque certitude que j’ai maintenant, si je le veux, de faire fortune, et de participer à la curée des places et des gros appointements ; d’arriver aux honneurs, aux postes brillants (…) Je suis oppressé des honteuses exhortations de tous ceux qui m’environnent : quelle fureur du bien-être matériel ! (…) Le matérialisme est implanté dans les âmes, le matérialisme pratique, dis-je, car on n’a déjà plus assez d’esprit pour professer l’autre » (4).

Résister aux tentatives de récupération et d’intégration par lesquelles la société bourgeoise détourne et exploite, avec art, les jeunes talents et les jeunes ardeurs révolutionnaires : c’est la constante préoccupation de Proudhon. Il s’en confie à son ami :

« Ne donnerons-nous pas un jour le spectacle d’hommes convaincus et inexpugnables dans leur croyance, en même temps que résolus et constants dans leur entreprise. Prouvons que nous sommes sincères, que notre foi est ardente ; et notre exemple changera la face du monde. La foi est contagieuse ; or, on n’attend plus aujourd’hui qu’un symbole, avec un homme qui le prêche et le croie ».

On a beaucoup écrit, beaucoup disserté sur Proudhon. Et certes, sa philosophie sociale, sa sociologie, sa doctrine sociopolitique méritent examen et restent, au moins partiellement, d’utiles éléments de réflexion, dont on a pu souligner l’actualité (5). Mais c’est sa foi, sa volonté révolutionnaire qui nous parlent, aujourd’hui, au premier chef. Sainte-Beuve, regrettant que Proudhon n’ait été « qu’un grand révolutionnaire » - et non point un philosophe au sens académique du terme - accuse sa trop riche nature : “Si l’on entre dans le jeu, dans le débat social avec une veine trop âpre de sentiments passionnés, intéressés, irrésistibles, on n’est plus un philosophe, on est un combattant.” C’est surtout ce que fut Proudhon. Le philosophe qu’il était par le cerveau ou qu’il aurait voulu être était à tout moment dérangé, troublé, surexcité par le cri des entrailles. Il tenait trop de ses pères et de sa souche première par la sève, par la bile et par le sang. Il était trop voisin de sa terre nourrice, trop voisin, pour ainsi dire, des aveugles éléments naturels qui étaient entrés dans son tempérament puissant et dans sa complexion même ».

Le caractère d’enracinement qui marque la personnalité et l’oeuvre de Proudhon - on a pu parler, pour désigner sa doctrine, d’un « socialisme paysan » - semble ainsi à Sainte-Beuve rédhibitoire, car compromettant le libre essor de l’intellect. C’est, tout au contraire, ce qui donne au génie proudhonien sa saveur et lui évite de tomber dans les spéculations utopiques, si en faveur au XIXème siècle. Ses souvenirs d’une jeunesse passée au milieu de paysans et d’artisans seront pour Proudhon un sur garde-fou contre les théories déréalisantes. Leur évocation, qui exprime un naturalisme au panthéisme diffus, révèle un aspect trop méconnu de sa personnalité. Proudhon, qui a gardé les vaches de sept à douze ans, se souvient : « Quel plaisir autrefois de se rouler dans les hautes herbes (…) de courir pieds nus sur les sentiers unis, le long des haies ; d’enfoncer mes jambes dans la terre profonde et fraîche ! Plus d’une fois, par les chaudes matinées de juin, il m’est arrivé de quitter mes habits et de prendre sur la pelouse un bain de rosée. Que dites-vous de cette existence crottée, Monseigneur ? (6) Elle fait de médiocres chrétiens, je vous assure. A peine si je distinguais alors moi du non-moi. Moi, c’était tout ce que je pouvais toucher de la main, atteindre du regard, et qui m’était bon à quelque chose ; non-moi c’était tout ce qui pouvait me nuire et résister à moi ». Et, citant « les nymphes des prés humides » dont parle Sophocle, Proudhon ajoute : « Ceux qui, n’ayant jamais éprouvé ces illusions puissantes, accusent la superstition des gens de la campagne, me font parfois pitié. J’étais grandelet que je croyais encore aux nymphes et aux fées ; et si je ne regrette pas ces croyances, j’ai le droit de me plaindre de la manière dont on me les a fait perdre ».

Le jeune sauvageot franccomtois se transforme, à douze ans, en écolier studieux. Grâce à une bourse d’externat, il peut faire des études secondaires. Dans des conditions certes difficiles : le dénuement familial est tel qu’il doit, faute d’argent pour acheter les livres nécessaires, recopier les textes sur les livres des condisciples fortunés ; il lui faut, le plus, souvent s’absenter pour aider son père dans ses travaux. Dès qu’il a un instant, il se précipite à la bibliothèque municipale de Besançon, ou la qualité et la quantité de ses lectures font l’étonnement du conservateur.

A dix-huit ans il doit interrompre ses études - la situation financière de la famille est alors catastrophique - et il devient typographe. L’imprimerie est, au XIXème siècle, un métier propice pour l’éclosion et la formation d’une conscience idéologique. Engagé comme apprenti, Proudhon devient vite correcteur. Il maîtrise le latin aussi bien que le français, et on lui confie les épreuves de livres de théologie et de patristique, une Vie des Saints et une édition de la Bible. Il en profite pour apprendre, seul, l’hébreu. Puis il entreprend de faire, pendant deux ans, son « tour de France », selon la tradition du compagnonnage - cette aristocratie du monde ouvrier. De retour à Besançon, Proudhon fonde avec un associé une imprimerie, qui périclite assez vite. D’où sa candidature à la pension de l’Académie de Besançon, qu’il obtient non sans mal, après avoir conquis, à vingt-neuf ans, le titre de bachelier. A l’évidence, certains flairent en ce jeune homme doué un fumet suspect, révolutionnaire. « Tout ce qu’il y a de dévots, de têtes bigotes et de prêtres dans l’Académie, est opposé à mon élection », écrit Proudhon à un ami. L’inquiétude des « têtes bigotes » est fondée. En effet, Proudhon est plus soucieux de participer au combat des idées que de réussite économique. En publiant un mémoire sur une question mise au concours par l’Académie de Besançon - De l’utilité de la célébration du dimanche - Proudhon entre dans l’arène. Son mémoire est primé, mais on a jugé « inquiétantes » certaines des idées qui y étaient exprimées. Ce sera un tollé lorsque, fixé désormais à Paris, Proudhon y publiera, en 1840, Qu’est-ce que la propriété ? Ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement.

Car, pour attirer l’attention sur son livre, Proudhon a choisi la provocation. En mettant en relief, dans son texte, une formule choc : « La propriété, c’est le vol ». Il a réussi audelà de toutes espérances, puisqu’on ne retient en général de son oeuvre que cette phrase incendiaire. Commence alors pour lui une existence chaotique. Sommé de s’expliquer, il récidive en publiant un deuxième mémoire sur la propriété en 1841, puis un troisième en 1842. Celui-ci est saisi, Proudhon est poursuivi devant les assises du Doubs, et acquitté. En 1843, il se fixe à Lyon, ou il travaille dans l’entreprise de batellerie de ses amis Gauthier. C’est pour lui l’occasion de voyager beaucoup, et de faire la connaissance des principaux socialistes de son temps : Pierre Leroux, Louis Blanc, Cabet, Victor Considérant, George Sand, Bakounine, Karl Marx. Les relations avec ce dernier s’aigrissent vite. Proudhon ayant publié, en octobre 1846, La philosophie de la misère, Marx répond, en juin 1847, par La misère de la philosophie. Proudhon rompt avec le marxisme parce qu’il y voit un nouveau dogmatisme. Si le christianisme est « le système de la déchéance personnelle ou du non-droit », le communisme est « la déchéance de la personnalité au nom de la société ». « Ne nous faisons pas, accuse Proudhon, les chefs d’une nouvelle intolérance, ne nous posons pas en apôtres d’une nouvelle religion, cette religion fut-elle la religion de la logique, la religion de la raison ». D’où une critique contre tout systématisme, religieux ou laïcisé, qu’a bien résumée Henri de Lubac : « Dirigée d’abord et plus explicitement contre le ciel des religions, sa critique atteint par surcroît tout messianisme terrestre » (7).

Quand éclate la révolution de 1848, Proudhon regrette - il le note dans ses Carnets – qu’elle ait été faite sans véritable programme d’action. Ce programme, il va essayer de l’élaborer. Il collabore au Représentant du peuple, donnant jour après jour des articles d’économie politique, entrecoupés d’articles polémiques, dictés par l’actualité. Elu à l’Assemblée Nationale, il y prononce, après les sanglantes journées de juin, un violent discours contre la bourgeoisie. Après l’arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon, Proudhon publie contre lui plusieurs articles qui sont de véritables réquisitoires. Poursuivi, condamné, il est emprisonné de juin 1849 à juin 1852. Il en profite pour écrire Les confessions d’un révolutionnaire, Idée générale de la révolution et La philosophie du progrès, tout en continuant à collaborer régulièrement au journal Le Peuple, devenu en octobre 1849 La voix du peuple. En 1858 la publication De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise - un livre « qui allait être considéré comme le manifeste de l’anticléricalisme français » (G. Gurvitch) - entraîne de nouvelles poursuites, et une condamnation à trois ans de prison. Réfugié en Belgique, Proudhon y reste jusqu’en 1862. Malade, il continue à écrire. Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution parait en 1863. Des groupes socialistes se tournent vers lui, attendant conseils et consignes. Mais Proudhon, épuisé, meurt le 19 janvier 1865.

Il reste de son oeuvre quelques enseignements fondamentaux. Tout d’abord, ce que Pierre Haubtmann appelle son « vitalisme » : une société, pour être viable, doit être « en acte », en perpétuelle évolution, avec pour moteur de cette évolution l’effort, l’action, la création. Ce « vitalisme » exprime la capacité créatrice, la puissance vitale du « travailleur collectif » qu’est le peuple des producteurs. Inspiré par une vision de la diversité infinie du monde en mouvement, Proudhon assure que la réalité sociale, la réalité humaine sont comprises dans un mouvement dialectique sans fin - et qu’il est bien qu’il en soit ainsi. « Le monde moral comme le monde physique reposent sur une pluralité d’éléments irréductibles. C’est de la contradiction de ces éléments que résulte la vie et le mouvement de l’univers » (8). Proudhon propose donc un « empirisme dialectique » (9). Dans cette perspective, l’homme trouve, peut trouver, s’il en a la volonté la possibilité de se façonner et de façonner le monde. Il n’y a pas de fatalité : « L’auteur de la raison économique c’est l’homme ; l’architecte du système économique, c’est encore l’homme » (10). L’agent de l’action de l’homme sur le monde - le moyen donc de construire un monde nouveau – c’est le travail. Il est pour Proudhon « le producteur total, aussi bien des forces collectives que de la mentalité, des idées et des valeurs » (11). « L’idée, affirme Proudhon, naît de l’action et doit revenir à l’action ». Par le travail, l’homme s’approprie la création. Il devient créateur. Il se fait Prométhée. Métamorphose individuelle, mais aussi - et peut-être surtout – communautaire : la classe prolétarienne, sous le régime capitaliste, se fait Prométhée collectif : le travail, facteur d’aliénation dans le cadre d’un régime d’exploitation du travail par le capital, peut devenir le moyen - le seul moyen d’une désaliénation future.

L’émancipation du travail et du travailleur passe par l’élimination de la dictature que fait régner sur le système productif le capital spéculatif. D’où, en janvier 1849, l’essai d’organisation par Proudhon de la « Banque du peuple », qui devait fournir à un taux d’intérêt très bas les capitaux nécessaires aux achats de matières premières et d’outillage. L’évolution des événements fait capoter ce projet. Proudhon le reprend en 1855 et le présente au prince Napoléon. Il le conçoit comme une entreprise destinée à « ruiner la toute-puissance de la Banque et des financiers ». Un tel projet s’insère, chez Proudhon, dans une vision d’ensemble, que Jean Touchard qualifie « d’humanisme prométhéen ». Lequel implique une nouvelle morale « le problème essentiel à ses yeux est un problème moral » (12) -, reposant sur une définition neuve, révolutionnaire, du travail et du travailleur que l’on retrouvera, plus tard, chez Jünger. Reposant aussi sur le refus des systèmes consolateurs : « Quand le Hasard et la Nécessité seraient les seuls dieux que dût reconnaître notre intelligence, assure Proudhon, il serait beau de témoigner que nous avons conscience de notre nuit, et par le cri de notre pensée de protester contre le destin » (13). En faisant de l’effort collectif, volontaire et libre, la base même de la pratique révolutionnaire créatrice, Proudhon marque que l’idée de progrès, loin d’être un absolu, est relative et contingente. Elle dépend d’un choix, d’un effort, faute desquels elle échouera. Il n’y a pas de sens de l’histoire, et la révolution sera toujours à recommencer. Car « l’humanité se perfectionne et se défait elle-même ».

Proudhon voit donc dans la communauté du peuple, dans la communauté des producteurs, la force décisive. Une force qui doit s’organiser sur une base fédéraliste et mutualiste. Ainsi sera tenue en échec, et éliminée, cette forme de propriété oppressive - la seule qu’il condamne, en fait – qui repose sur la spéculation, les manipulations, les capitaux et les « coups » bancaires. Il s’agit en somme de rendre les producteurs maîtres des fruits de la production, en chassant le parasitisme financier. Il ne faut accorder aucune confiance, pour ce faire, au suffrage universel : « Religion pour religion, écrit Proudhon, l’arme populaire est encore au-dessous de la sainte ampoule mérovingienne ». Il n’y a rien à espérer de la politique : « Faire de la politique, c’est laver ses mains dans la crotte ». Il faut que les travailleurs s’organisent, se transforment en combattants révolutionnaires, ne comptant que sur eux-mêmes. Il y a, chez Proudhon, une vision guerrière de l’action révolutionnaire. Il écrit d’ailleurs : « Salut à la guerre ! C’est par elle que l’homme, à peine sorti de la boue qui lui sert de matrice, se pose dans sa majesté et sa vaillance ». (La Guerre et la Paix, recherches sur le principe et la constitution du droit des gens, Paris, 1861).

A un moment ou les socialismes « scientifiques » d’inspiration marxiste se révèlent épuisés et battus en brèche par l’histoire, le courant socialiste français apparaît comme particulièrement neuf et fécond pour renouveler le débat d’idées en France. Il faut relire Proudhon.

Pierre Vial

Source : Eléments N°37 – Janvier 1981

1 - Jean Touchard, Histoire des idées politiques, T. 2, Paris, PUF, 1967.

2 - La pension Suard était attribuée, tous les trois ans, à un jeune bachelier, originaire du Doubs et dépourvu de fortune, « qui aura été reconnu pour montrer les plus heureuses dispositions soit pour la carrière des lettres ou des sciences, soit pour l’étude du droit ou de la médecine ».

3 - C.A. Sainte-Beuve, P. J. Proudhon. Sa vie et sa correspondance, Paris, 1947.

4 - Ibid., Lettre à Ackermann du 16 septembre 1838

5 - L’actualité de Proudhon (Actes du Colloque de l’institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles), Bruxelles, 1967

6 - Proudhon adresse ce texte à l’évêque de Besançon.

7 - Henri de Lubac, Proudhon et le christianisme, Paris, Seuil, 1945.

8 - Jean Lacroix, Proudhon et la qualité d’homme, in Le Monde, 30 octobre 1980.

9 - Georges Gurvitch, Proudhon, Paris, PUF, 1965.

10 - P. J. Proudhon, Système des contradictions économiques ou philosophiques de la misère, 1946.

11 - Georges Gurvitch, op. cit.

12 - Jean Touchard, op. cit.

13 - C. A. Sainte-Beuve, op. cit

19:35 Publié dans Textes | Lien permanent | Commentaires (0)

29/08/2008

Cinéma

C'est un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés de créatures misérables, ahuries par leur besogne et leurs soucis. C'est, savamment empoisonnée, la nourriture d'une multitude que les Puissances de Moloch ont jugée, condamnée et qu'elles achèvent d'avilir.

C'est un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés de créatures misérables, ahuries par leur besogne et leurs soucis. C'est, savamment empoisonnée, la nourriture d'une multitude que les Puissances de Moloch ont jugée, condamnée et qu'elles achèvent d'avilir.

Un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n'aborde sérieusement aucun problème, n'allume aucune passion, n'éveille au fond des cœurs aucune lumière, n'excite aucune espérance, sinon celle, ridicule, d'être un jour " star " à Los Angeles.

Le dynamisme même du cinéma nous arrache les images sur lesquelles notre songerie aimerait s'arrêter. Les plaisirs sont offerts au public sans qu'il ait besoin d'y participer autrement que par une molle et vague adhésion. Ces plaisirs se succèdent avec une rapidité fébrile, si fébrile même que le public n'a presque jamais le temps de comprendre ce qu'on lui glisse sous le nez. Tout est disposé pour que l'homme n'ait pas lieu de s'ennuyer, surtout ! Pas lieu de faire acte d'intelligence, pas lieu de discuter, de réagir, de participer d'une manière quelconque. Et cette machine terrible, compliquée d'éblouissements, de luxe, de musique, de voix humaines, cette machine d'abêtissement et de dissolution compte aujourd'hui parmi les plus étonnantes forces du monde.

J'affirme qu'un peuple soumis pendant un demi-siècle au régime actuel des cinémas américains s'achemine vers la pire décadence. J'affirme qu'un peuple hébété par des plaisirs fugitifs, épidermiques, obtenus sans le moindre effort intellectuel, j'affirme qu'un tel peuple se trouvera, quelque jour, incapable de mener à bien une œuvre de longue haleine et de s'élever, si peu que ce soit, par l'énergie de la pensée. J'entends bien que l'on m'objectera les grandes entreprises de l'Amérique, les gros bateaux, les grands buildings. Non !Un building s'élève de deux ou trois étages par semaine. Il a fallu vingt ans à Wagner pour construire la Tétralogie, une vie à Littré pour édifier son dictionnaire.

Jamais invention ne rencontra, dès son aurore, intérêt plus général et plus ardent. Le cinéma est encore dans son enfance, je le sais. Mais le monde entier lui a fait crédit. Le cinématographe a, dès son début, enflammé les imaginations, rassemblé des capitaux énormes, conquis la collaboration des savants et des foules, fait naître, employé, usé des talents innombrables, variés, surprenants. Il a déjà son martyrologe. Il consomme une effarante quantité d'énergie, de courage et d'invention. Tout cela pour un résultat dérisoire. Je donne toute la bibliothèque cinématographique du monde, y compris ce que les gens de métier appellent pompeusement leurs " classiques ", pour une pièce de Molière, pour un tableau de Rembrandt, pour une fugue de Bach…

Toutes les œuvres qui ont tenu quelque place dans ma vie, toutes les œuvres d'art dont la connaissance a fait de moi un homme, représentaient, d'abord, une conquête. J'ai dû les aborder de haute lutte et les mériter après une fervente passion. Il n'y a pas lieu, jusqu'à nouvel ordre, de conquérir l'œuvre cinématographique. Elle ne soumet notre esprit et notre cœur à nulle épreuve. Elle nous dit tout de suite tout ce qu'elle sait. Elle est sans mystère, sans détours, sans tréfonds, sans réserves. Elle s’évertue pour nous combler et nous procure toujours une pénible sensation d'inassouvissement. Par nature, elle est mouvement ; mais elle nous laisse immobiles, appesantis et comme paralytiques.

Beethoven, Wagner, Baudelaire, Mallarmé, Giorgione, Vinci – je cite pêle-mêle, j’en appelle six, il y en a cent, voilà vraiment l'art. Pour comprendre l'œuvre de ces grands hommes, pour en exprimer, en humer le suc, j'ai fait, je fais toujours des efforts qui m'élèvent au-dessus de moi-même et qui comptent parmi les plus joyeuses victoires de ma vie. Le cinéma parfois m'a diverti, parfois même ému ; jamais il ne m'a demandé de me surpasser. Ce n’est pas un art, ce n'est pas l'art.

Georges Duhamel, Scènes de la vie future, 1931.

22:52 Publié dans Anciens et modernes | Lien permanent | Commentaires (0)

28/08/2008

Berceuse d'ombre (requiem pour les enfants)

Des formes, des formes, des formes

Blanche, bleue, et rose, et d’or

Descendront du haut des ormes

Sur l’enfant qui se rendort.

Des formes!

Des plumes, des plumes, des plumes

Pour composer un doux nid.

Midi sonne: les enclumes

Cessent; la rumeur finit. . .

Des plumes!

Des roses, des roses, des roses

Pour embaumer son sommeil,

Vos pétales sont moroses

Près du sourire vermeil.

O roses!

Des ailes, des ailes, des ailes

Pour bourdonner à son front,

Abeilles et demoiselles,

Des rhythmes qui berceront.

Des ailes!

Des branches, des branches, des branches

Pour tresser un pavilion,

Par ou des clartés moins tranches

Descendront sur l’oisillon.

Des branches!

Des songes, des songes, des songes

Dans ses pensers entr’ouverts

Glissez un peu de mensonges

A voir la vie au travers,

Des songes!

Des fées, des fées, des fées

Pour filer leurs écheveaux

De mirages, de bouffées

Dans tous ces petits cerveaux.

Des fées!

Des anges, des anges, des anges

Pour emporter dans l’éther

Les petits enfants étranges

Qui ne veulent pas rester . . .

Nos anges!

21:06 | Lien permanent | Commentaires (0)

Pavane

C'est Lindor! c'est Tircis ! et c'est tous nos vainqueurs !

Cest Myrtil! c'est Lydé ! Les reines de nos coeurs !

Comme ils sont provocants! Comme ils sont fiers toujours !

Comme on ose règner sur nos sorts et nos jours!

Faites attention! Observez la mesure !

Ô la mortelle injure!

La cadence est moins lente! Et la chute plus sûre !

Nous rabattrons bien leur caquets!

Nous serons bientôt leurs laquais!

Qu'ils sont laids! Chers minois !

Qu'ils sont fols! Airs coquets !

Et c'est toujours de même, et c'est ainsi toujours!

On s'adore! on se hait ! On maudit ses amours !

Adieu Myrtil! Eglé ! Chloé ! démons moqueurs!

Adieu donc et bons jours aux tyrans de nos coeurs!

Et bons jours!

20:49 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/08/2008

Le monde est à nouveau normal

Robert Kagan, Le retour de l’histoire et la fin des rêves, traduit de l’américain, Plon, 2008.

Robert Kagan, Le retour de l’histoire et la fin des rêves, traduit de l’américain, Plon, 2008.

Le retour à l’équilibre de la terreur

" Le monde est de nouveau normal ". Ainsi Robert Kagan résume-t-il l’évolution récente des relations internationales. Si la chute du Mur de Berlin, l’effondrement du bloc soviétique a pu donner, un temps, le sentiment qu’un nouvel ordre international naissait, marquant la " fin de l’Histoire ", au sens où l’entend Fukuyama, c’est-à-dire le triomphe du modèle libéral-démocratique resté seul, sans concurrent idéologique, sans alternative crédible, l’illusion est aujourd’hui passée. Kagan soutient que les relations internationales sont revenues à ce qu’elles étaient avant : les conflits entre Etats nations persistent et s’intensifient tandis que les grandes lignes de fractures séculaires réapparaissent et modèlent de nouveau l’ordre international : les politiques de puissance des États nations ; l’affrontement entre démocraties et régimes autocratiques ; et la lutte de l’islamisme radical contre les sociétés modernes et laïques.

La convergence douce des idéologies et des intérêts géostratégiques à travers le monde, la mondialisation des échanges, la marche inéluctable du progrès humain promettaient la libéralisation économique et le triomphe du capitalisme démocratique en Union soviétique et en Chine. Les grands dirgeants semblaient vouloir se rallier au système occidental, lequel a paru, un temps, s’incarner dans l’Union européenne née en 1992. Le nouveau nomos de la terre, l’ordre international post-moderne semblait sur le point d’aboutir. Ces idées régulatrices ont rapidement montré leurs limites car elles ont été formulées dans un contexte international débarrassé seulement temporairement du jeu d’équilibre entre grandes puissances. L’Union soviétique disparue, les États-Unis restaient seuls en piste ; mais ce n’était qu’une question de temps avant que la Chine, le Japon, l’Inde et l’Europe (ré)entrent dans la danse et forment "un monde d’une superpuissance et de plusieurs grandes puissances".

Le cas russe illustre bien ce retour en force des nationalismes sur la scène internationale. Après Eltsine, le Kremlin a tourné le dos à la politique d’ouverture vers l’Occident et utilisé de manière agressive les moyens d’influence russes que constituent les exportations énergétiques et les capacités militaires. Cette orientation traduit un désir de revanche issu de la fin de l’empire soviétique puis de la chute de l’influence russe pendant les années 1990. Surtout, le sentiment d’une puissance retrouvée a changé l’idée que les Russes se font de leurs intérêts et a conduit à une expansion de leurs ambitions. Ici se trouve l’argument central de R. Kagan : "La perception par une nation de ses intérêts n’est pas fixe. Elle change lorsque sa perception de sa puissance change. (…) Des nations plus puissantes ne sont pas nécessairement plus satisfaites. Elles peuvent en fait se trouver moins satisfaites". Contrairement à ce qu’affirmaient les libéraux au sortir de la guerre froide, l’intégration économique ne remplace pas la confrontation géopolitique ; dans bien des cas, elle l’exacerbe.

Les (ré)éclosions parallèles de la Chine, de l’Inde, du Japon et de l’Iran présentent le même mélange de ressentiment (souvent vis-à-vis d’un impérialisme occidental réel ou imaginé) et d’ambition géopolitique nourrie par leur prospérité économique et appuyée par un renforcement militaire. Ces grandes puissances ont pour principal objectif extérieur d’assurer un ordre régional correspondant à leurs intérêts. Contrairement aux États membres de l’Union européenne qui ont choisi de parvenir à ce but en renonçant en partie à l’État nation et à la politique de puissance, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Japonais et les Iraniens croient plus que jamais en leur pertinence. À partir de cette situation, R. Kagan identifie deux principales zones de tension géopolitique : la frontière occidentale de la Russie, où les politiques d’élargissement de l’Union européenne et de l’OTAN empiètent directement sur la zone d’influence russe ; et l’arc qui relie l’Asie du Nord-est à l’Asie centrale, où se rencontrent les intérêts chinois, japonais, indiens, russes et américains.

Le retour des affrontements

Le "retour de l’histoire" est aussi celui des défis posés aux démocraties par les régimes autocratiques – le deuxième des trois affrontements qui traversent le système international. Selon R. Kagan, une surprise pour les penseurs libéraux a été la résilience (notamment en Chine) d’un modèle de développement alliant ouverture économique et autocratie – et rien ne permet de dire si et quand ce modèle échouera : "À long terme, une prospérité croissante pourrait bien engendrer une libéralisation politique ; mais quelle est la durée du long terme ? Il se peut qu’elle soit trop longue pour avoir une quelconque pertinence stratégique ou géopolitique". Par ailleurs, les régimes autocratiques portent un système d’idées qui s’oppose aux "valeurs universelles" prônées par les démocraties : les dirigeants chinois et russes partagent une foi en un gouvernement central fort, un mépris pour les faiblesses inhérentes aux démocraties et une croyance (parfois sincère) que la stabilité du pouvoir est dans l’intérêt de leurs pays.

Les conditions sont donc réunies pour un nouveau grand affrontement idéologique. Inquiètes pour leur propre survie dans un monde où les régimes démocratiques sont désormais majoritaires, les autocraties conduisent des politiques étrangères qui ont pour principal but d’assurer leur sécurité – exactement comme les démocraties cherchent à promouvoir un monde favorable à la démocratie. Les "révolutions" récentes en Géorgie, au Kirghizstan, en Ukraine et au Liban, tout comme l’émergence d’un "droit d’intervention" de la communauté internationale qui ferait pièce à la souveraineté des États, ont accentué la crainte des autocraties devant leur propre vulnérabilité : "Pour les non libéraux, l’ordre libéral international ne signifie pas le progrès. Il signifie l’oppression". Les visions du monde des démocraties et des autocraties sont tout simplement irréconciliables.

La montée en puissance de la Chine et de la Russie marque une rupture avec la décennie précédente, car elle rend attractifs un système de valeurs et un modèle de développement concurrents de ceux proposés par les démocraties libérales. Ainsi, l’avènement d’un monde multipolaire signifie la redistribution de la puissance et la mise en concurrence des régimes politiques. À ce propos, R. Kagan souligne que l’action extérieure des grandes puissances a de plus en plus tendance à s’expliquer par la nature de leur régime, plutôt que par leur situation géographique ou leur "civilisation". Ce schisme entre démocraties et autocraties est facteur de méfiance entre grandes puissances, et affaiblit les réponses de la communauté internationale (mais peut-on encore parler de communauté internationale ?) à de nombreux enjeux communs, comme la lutte contre la pauvreté, le changement climatique et la prolifération nucléaire.

La troisième grande ligne de partage du monde contemporain est la lutte entreprise par les islamistes radicaux contre les forces de la modernisation, du capitalisme et de la mondialisation. R. Kagan remarque que ce conflit est celui qui réfute avec le plus de force le paradigme post-1989 d’une convergence idéologique, puisque ce sont précisément les "valeurs universelles" occidentales que les islamistes radicaux rejettent en bloc. Avec elles, les extrémistes rejettent les idées de modernité et de démocratie – ce qui explique, selon R. Kagan, pourquoi leur combat est perdu d’avance : toutes les grandes puissances ont déjà adopté de manière irrémédiable certains aspects de la modernité, et la majorité des musulmans ne s’opposent ni à la modernité ni à la démocratie. Les islamistes radicaux continueront néanmoins de bénéficier d’une insuffisante coopération entre grandes puissances, dont les vues divergent sur la nature de la "guerre contre le terrorisme" et la réponse stratégique appropriée.

Quel rôle devraient jouer les États -Unis dans cet ordre international ? R. Kagan affirme que la prédominance américaine ne disparaîtra pas de sitôt, "largement parce que la plus grande partie du monde ne le souhaite pas". Malgré la guerre en Irak, les Américains ont bénéficié d’un rapprochement stratégique de l’Union européenne (du fait de son élargissement à l’Est) et n’ont pas vu leur influence diminuer au Moyen-Orient. Dans le même temps, une alliance stratégique entre les Chinois et les Russes se heurte à de trop nombreux obstacles, et l’Iran reste relativement isolé dans sa région. Pour les temps à venir, le système international reposera donc sur une superpuissance et plusieurs grandes puissances. R. Kagan refuse d’émettre un jugement sur cette situation, notamment parce qu’il n’existe pas d’alternative réaliste ("Est-ce une bonne chose ? La réponse est : comparé à quoi ?"). Quoi qu’il en soit, la domination américaine, malgré ses défauts, sert mieux les objectifs démocratiques et libéraux que ne le ferait un monde multipolaire mettant à parité la Russie, la Chine, l’Europe et les États -Unis.

La pensée développée dans les cent pages de The Return of History and the End of Dreams est remarquable de clarté et de densité. On peut néanmoins trouver quelques manques à l’ouvrage. Tout d’abord, la construction progressive d’une politique étrangère et de sécurité commune en Europe, qui traduit une volonté de mener une politique de puissance dépassant l’échelle de l’État nation, n’est pas abordée. Peut-être R. Kagan ne croit-il pas en l’avènement d’un hard power européen – le livre mentionne bien plus souvent Paris ou Berlin que Bruxelles –, mais l’absence d’analyse de l’"Europe puissance" et de ses spécificités paraît surprenante. Ensuite, R. Kagan accorde trop peu de place à la montée de l’islam radical, qu’il est trop facile de qualifier comme il le fait de "combat désespéré" sans en analyser les dangers indirects pour les démocraties libérales – et notamment le recul progressif des libertés civiles au nom de la sécurité nationale. Enfin, R. Kagan ne fait qu’effleurer les enjeux de la mise en place d’un "concert des démocraties", qu’il présente comme une réponse possible aux dangers qui les menacent. Est-il possible de construire un nouveau système international de légitimation du pouvoir et des interventions sans ceux dont on veut précisément changer les comportements ? Et où se trouve la limite entre démocratie et autocratie ? Ces quelques insuffisances mises à part, R. Kagan réussit à rendre passionnante la description d’un monde "de nouveau normal".

22:56 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0)